所属成套资源:人教版(2024)七年级数学上册教案全册

初中数学第二章 有理数的运算2.3 有理数的乘方教学设计

展开

这是一份初中数学第二章 有理数的运算2.3 有理数的乘方教学设计,共14页。

第1课时 有理数的乘方运算

课时目标

1.经历探索有理数乘方的意义的过程,体会转化的数学思想方法,培养学生的运算能力.

2.理解乘方的意义,了解乘方与幂的关系,能识别指数和底数,掌握幂的符号法则,会进行乘方运算.

3.经历发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程,培养学生科学的思考问题的方法.

学习重点

乘方的意义以及幂的符号法则.

学习难点

幂、底数、指数的概念.

课时活动设计

情境引入

问题1:如果一个正方形的边长为2,那么该正方形的面积是多少?

问题2:如果一个正方体的棱长为2,那么该正方体的体积是多少?

解:该正方形的面积为2×2,该正方体的体积为2×2×2.

设计意图:创设情境,引入新课,为本节课的学习作铺垫.

探究新知

探究1 有理数的乘方

在上一教学活动中,所列的两个式子有什么特殊之处?你还能写出几个具有上述特征的式子吗?

学生自主交流,独立完成,教师适时给予点拨.

根据你发现的特征,完成下面的填空.

(1)5×5×5记作 53 ,读作 5的3次方 .

(2)5×5×5×5记作 54 ,读作 5的4次方 .

(3)5×5×5×5×5记作 55 ,读作 5的5次方 .

(4)5×5×5×…×5×5n个5记作 5n ,读作 5的n次方 .

请你根据上面的内容,自己总结发现的规律.

总结:一般地,n个相同的乘数a相乘,即a·a·…·an个,记作an,读作“a的n次方”.

求n个相同乘数的积的运算,叫作乘方,乘方的结果叫作幂.在an中,a叫作底数,n叫作指数,当an看作a的n次方的结果时,也可读作“a的n次幂”.例如,在94中,底数是9,指数是4,94读作“9的4次方”,或“9的4次幂”.

一个数可以看作这个数本身的1次方.例如,5就是51.指数1通常省略不写.

因为an就是n个a相乘,所以可以利用有理数的乘法运算来进行有理数的乘方运算.

探究2 幂的符号法则

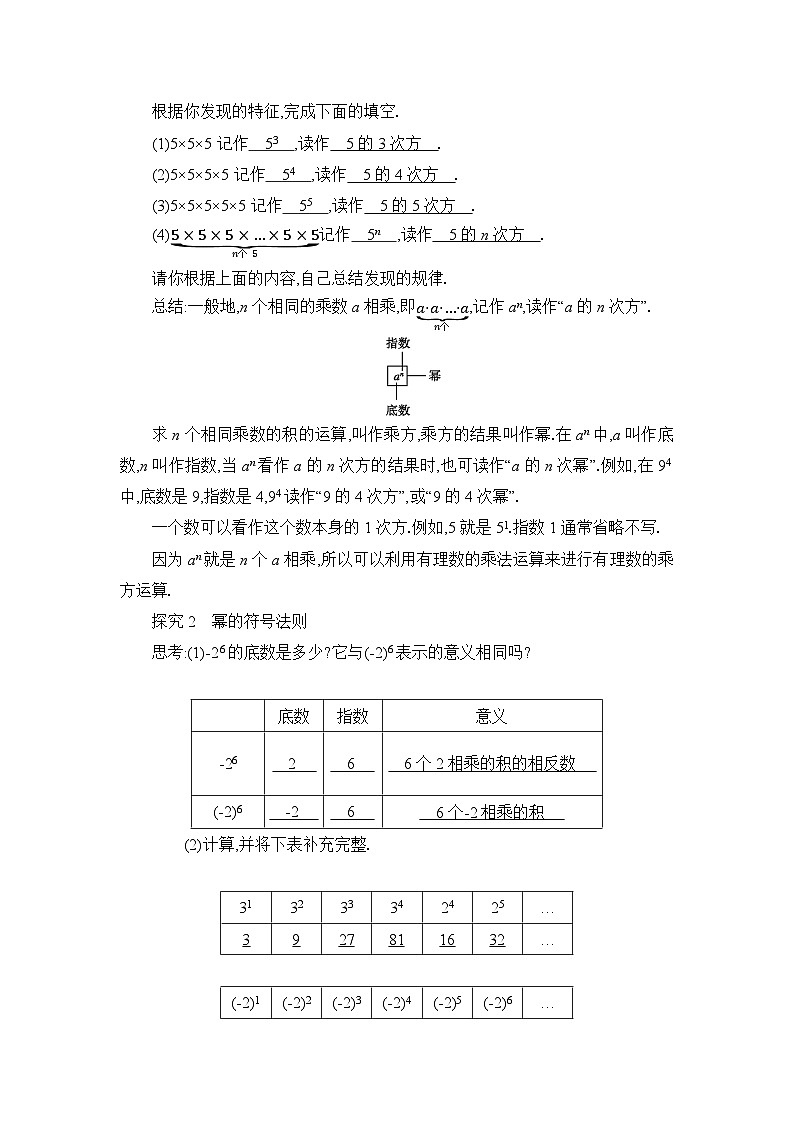

思考:(1)-26的底数是多少?它与(-2)6表示的意义相同吗?

(2)计算,并将下表补充完整.

思考:上表中的计算结果的符号有什么规律?学生归纳总结.

总结:正数的任何次幂都是正数,负数的奇次幂是负数,负数的偶次幂是正数.

0的任何正整数次幂都是0.

设计意图:通过探究引导学生思考有理数乘方的意义,区分-an与(-a)n,通过让学生计算乘方,发现幂的符号规律,并总结出幂的符号法则.

典例精讲

例1 计算:

(1)(-4)3; (2)(-2)4; (3)-233.

解:(1)(-4)3=(-4)×(-4)×(-4)=-64.

(2)(-2)4=(-2)×(-2)×(-2)×(-2)=16.

(3)-233=-23×-23×-23=-827.

例2 用计算器计算(-8)5和(-3)6.

解:用带符号键的计算器.

显示结果为-32 768.

显示结果为729.

因此,(-8)5=-32 768,(-3)6=729.

设计意图:通过例题练习和讲解,提高学生的运算能力,并学会用计算器计算有理数的乘方运算,提高对新知识的应用能力.

巩固训练

1.(-2)3等于( C )

A.-6 B.6 C.-8 D.8

2.下列各组数中,运算结果相等的是( A )

A.-53与(-5)3B.34与43C.-22与(-2)2 D.452与425

3.计算3×3×…×32+2+…+2m个3n个2的结果为( A )

A.3m2nB.3m2nC.3mn2D.m32n

4.(-2)5的底数是 -2 ,指数是 5 ,表示的意义是 5个-2相乘的积 ,即(-2)5= -32 .

5.计算:

(1)(-3)3; (2)(-5)4; (3)-133; (4)0.23; (5)-72.

解:(1)(-3)3=(-3)×(-3)×(-3)=-27.

(2)(-5)4=(-5)×(-5)×(-5)×(-5)=625.

(3)-133=-13×-13×-13=-127.

(4)0.23=0.2×0.2×0.2=0.008.

(5)-72=-(7×7)=-49.

学生自主完成,教师订正并给予评价.

设计意图:通过设置不同层次的练习,不仅能使学生的新知得到及时巩固,也能使学生的思维能力得到有效提高,能更好地将知识学以致用.最后针对练习结果进行统一订正,并对同学们的表现作出及时评价,体现课程评价在课堂中的合理运用.

课堂小结

1.乘方中的底数、指数和幂的概念,会求有理数的正整数指数幂,掌握乘方运算与乘法运算的关系,会进行有理数的乘方运算.

2.强调有理数乘方的符号规律.

3.负数的奇次幂是负数,负数的偶次幂是正数;正数的任何次幂都是正数;0的任何正整数次幂都是0.

设计意图:学生通过自主反思,可加深对有理数乘方意义的理解,通过反思数学思想方法与活动经验,培养学生的数学思维品质,让学生学会学习,学会思考,使学生真正深入数学的学习过程中,抓住数学思维的内在实质.

课堂8分钟.

1.教材第52页练习第1,2,3题,第56页习题2.3第1,2题.

2.七彩作业.

教学反思

第2课时 有理数的混合运算

课时目标

1.能确定有理数加、减、乘、除、乘方混合运算的运算顺序,会进行有理数的混合运算,培养学生的运算能力.

2.在进行有理数混合运算的过程中,能合理地使用运算律进行简化运算.

学习重点

掌握有理数混合运算的运算顺序,会进行有理数的混合运算.

学习难点

熟练合理使用运算律进行混合运算.

课时活动设计

情境引入

计算:1. (1)-32; (2)(-3)2; (3)-16; (4)(-1)6.

2. -3÷25×52.

3. 18-32÷8+(-2)2×5.

问题:先计算,再思考上述运算中有几种运算?分别是什么?结合经验你能说说混合运算的运算顺序吗?

设计意图:通过有理数的混合运算,让学生先独立思考运算顺序,然后谈一谈自己的理解,加深学生对运算顺序的理解.

探究新知

探究 有理数的混合运算

问题:如何计算18-32÷8+(-2)2×5呢?分几步运算?

学生先独立思考,分解计算步骤.教师给出下述计算过程.

18-32÷8+(-2)2×5

① ② ③

所以原式=①-②+③=18-4+20=34.

由此可知,有理数混合运算顺序:先算乘方,再算乘除,最后算加减.如果有括号,要先算括号内的.

总结:有理数的加、减、乘、除、乘方混合运算的运算顺序为

1.先乘方,再乘除,最后加减;

2.同级运算,从左到右进行;

3.如有括号,先做括号内的运算,按小括号、中括号、大括号依次进行.

设计意图:通过探究,让学生确定有理数的加、减、乘、除、乘方混合运算的运算顺序,会进行有理数的混合运算,培养学生的运算能力.

典例精讲

例1 计算:

(1)2×(-3)3-4×(-3)+15;

(2)(-2)3+(-3)×(-42+2)-(-3)2÷(-2).

解:(1)原式=2×(-27)-(-12)+15=-54+12+15=-27.

(2)原式=-8+(-3)×(-16+2)-9÷(-2)=-8+(-3)×(-14)-(-4.5)=-8+42+4.5=38.5.

例2 观察下面三行数:

-2,4,-8,16,-32,64,…;①

0,6,-6,18,-30,66,…;②

-1,2,-4, 8,-16,32,….③

(1)第①行中的数可以看成按什么规律排列?

(2)第②③行中的数与第①行中的数分别有什么关系?

(3)取每行中的第10个数,计算这三个数的和.

分析:观察第①行中的数,发现各数均为2的倍数,联系数的乘方,从符号和绝对值两方面考虑,可以发现排列的规律.

解:(1)第①行中的数可以看成按如下规律排列:-2,(-2)2,(-2)3,(-2)4,….

(2)对比第①②两行中位置对应的数,可以发现:第②行中的数是第①行中相应的数加2,即-2+2,(-2)2+2,(-2)3+2,(-2)4+2,…;

对比第①③两行中位置对应的数,可以发现:第③行中的数是第①行中相应数的12,即(-2)×12,(-2)2×12,(-2)3×12,(-2)4×12,….

(3)每行中的第10个数的和是(-2)10+[(-2)10+2]+(-2)10×12=1 024+(1 024+2)+1 024×12=1 024+1 026+512=2 562.

设计意图:通过例1让学生得以练习,提高对有理数混合运顺序的应用能力;通过例2引导学生解决简单的规律性问题.

巩固训练

计算:

(1)(-1)8×3+(-2)4÷4;

(2)(-3)3+-123×16;

(3)78×23-12×37÷54.

解:(1)原式=1×3+16÷4=3+4=7.

(2)原式=-27+-18×16=-27-2=-29.

(3)原式=78×16×37×45=120.

设计意图:通过设置练习,不仅能使学生的新知得到巩固,也能使学生的思维能力得到有效提高.

课堂小结

1.有理数混合运算顺序:

先乘方,再乘除,最后加减;

同级运算,从左到右进行;

如有括号,先做括号内的运算,按小括号、中括号、大括号依次进行.

2.探究简单的规律性问题.

设计意图:回顾本节课内容,加深学生对本节课知识的理解,提高学生归纳总结及表达的能力.

课堂8分钟.

1.教材第54页练习,第56页习题2.3第3,11题.

2.七彩作业.

教学反思

2.3.2 科学记数法

课时目标

1.借助身边熟悉的事物体会大数,发展学生的好奇心、想象力及创新意识.

2.通过用科学记数法表示大数的学习,让学生从多种角度感受大数,促使学生重视大数的现实意义,以发展学生的数感.

学习重点

正确使用科学记数法表示大于10的数.

学习难点

正确掌握10n的特征以及科学记数法中n与数位的关系.

课时活动设计

情境引入

地球距离月球表面约为384 000 000米.这样大的数,读写都有一定的困难.这节课我们就来学习表示大数的一种方法——科学记数法.

设计意图:通过实际问题引入本节课的内容,激发学生的学习兴趣.

探究新知

探究 科学记数法

观察10的乘方,102=100,103=1 000,104=10 000,….

问题1:等号左边10的指数与右边整数中0的个数有什么关系?

教师引导学生得到左边10的指数与右边整数中0的个数相同,即10的n次幂等于10…0(在1的后面有n个0),因此可以利用10的乘方表示一些大数,例如,696 000=6.96×105,读作“6.96乘10的5次方(幂)”.

像上面这样,把一个大于10的数表示成a×10n的形式(其中a大于或等于1,且a小于10,n是正整数),使用的是科学记数法.

问题2:对于小于-10的数能否也用类似的方法表示呢?-567 000 000用这种方法应该怎样表示?

学生分小组探究交流,教师将正确答案进行板书.

解:-567 000 000=-5.67×108.

设计意图:让学生经历用科学记数法表示数的探索过程,提高学生分析问题和解决问题的能力,增强学生的思维能力.

典例精讲

例 用科学记数法表示下列各数:

1 000 000,57 000 000,-123 000 000 000.

解:1 000 000=1×106.

57 000 000=5.7×107.

-123 000 000 000=-1.23×1011.

设计意图:通过例题讲解,让学生对科学记数法的表示得以运用,提高学生的运用能力.

巩固训练

1.用科学记数法表示下列各数:

(1)352 000 000; (2)167 560 000; (3)602 000 000 000.

解:(1)352 000 000=3.52×108.

(2)167 560 000=1.675 6×108.

(3)602 000 000 000=6.02×1011.

2.下列用科学记数法表示的数,原来各是什么数?

1×107,1.9×103,2.06×106.

解:1×107=10 000 000,

1.9×103=1 900,

2.06×106=2 060 000.

设计意图:通过练习,让学生巩固所学知识,加深对科学记数法的理解,提高学生的运算能力.

课堂小结

1.本节课主要学习用科学记数法表示大数的方法.

应该注意:任意一个大于10的数表示成a×10n的形式,其中10的指数n应等于整数位数减1,1≤a

相关教案

这是一份数学七年级上册(2024)2.3 有理数的乘方教案,共4页。教案主要包含了情境导入,教学建议,对应训练,随堂训练,课堂总结,知识结构,作业布置等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版(2024)七年级上册(2024)2.3 有理数的乘方教学设计,共4页。

这是一份人教版(2024)七年级上册(2024)2.3 有理数的乘方教案设计,共5页。教案主要包含了教材分析,教学目标,教学方法,学法指导,教学程序设计等内容,欢迎下载使用。