所属成套资源:全套人教版高中生物必修一作业含答案

生物第1节 细胞膜的结构和功能巩固练习

展开

这是一份生物第1节 细胞膜的结构和功能巩固练习,共13页。

知识点1 细胞膜的功能

1.内皮素在皮肤中分布不均是形成色斑的主要原因。内皮素拮抗剂进入皮肤后,可以与黑色素细胞膜的受体结合,使内皮素失去作用,这为美容带来了福音。根据材料,下列说法正确的是( )

A.组成细胞膜的脂质主要是磷脂、脂肪和胆固醇

B.细胞膜是边界,具有严格控制物质进出细胞的功能

C.细胞膜上某些蛋白质可完成细胞间信息传递功能

D.内皮素拮抗剂进入细胞,体现了细胞膜的流动性

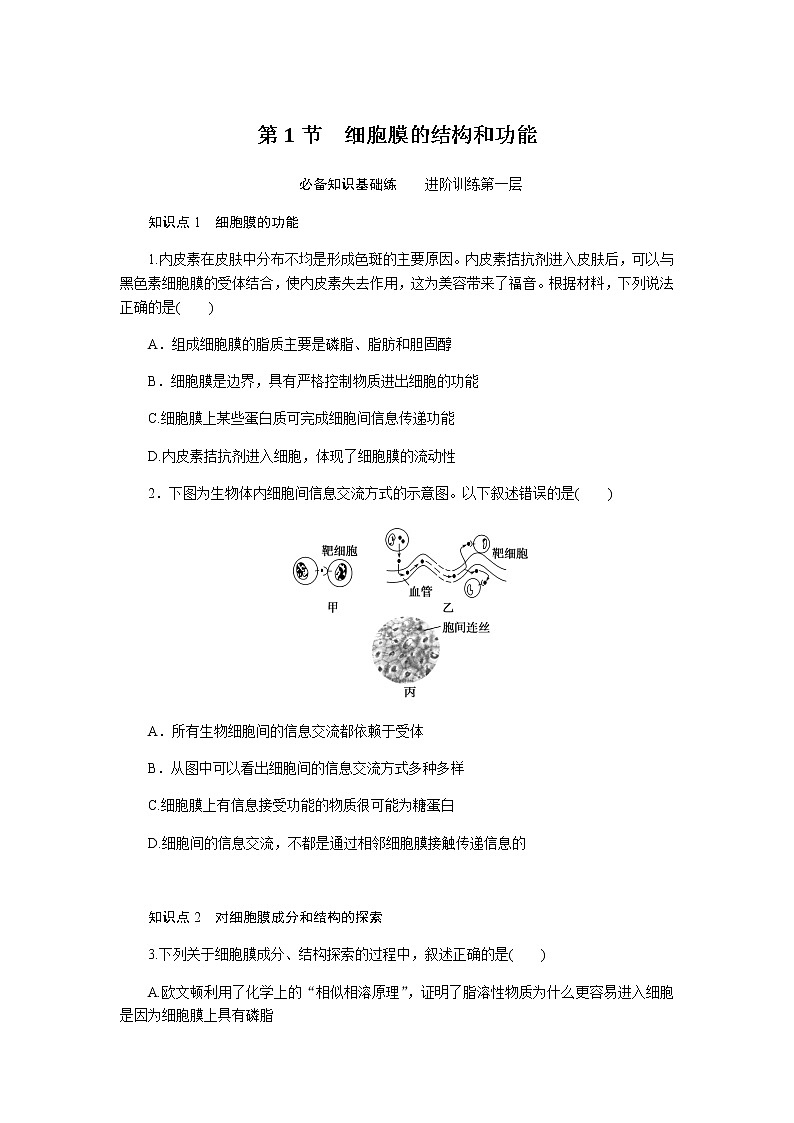

2.下图为生物体内细胞间信息交流方式的示意图。以下叙述错误的是( )

A.所有生物细胞间的信息交流都依赖于受体

B.从图中可以看出细胞间的信息交流方式多种多样

C.细胞膜上有信息接受功能的物质很可能为糖蛋白

D.细胞间的信息交流,不都是通过相邻细胞膜接触传递信息的

知识点2 对细胞膜成分和结构的探索

3.下列关于细胞膜成分、结构探索的过程中,叙述正确的是( )

A.欧文顿利用了化学上的“相似相溶原理”,证明了脂溶性物质为什么更容易进入细胞是因为细胞膜上具有磷脂

B.科学家选择动物的神经细胞吸水涨破离心分离,从而提取纯的细胞膜

C.罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,提出所有的细胞膜都由磷脂—蛋白质—磷脂三层结构构成

D.利用荧光标记法将小鼠和人细胞膜上的蛋白质做标记的实验结果,为建立生物膜模型提供了实验证据

知识点3 细胞膜的成分和结构

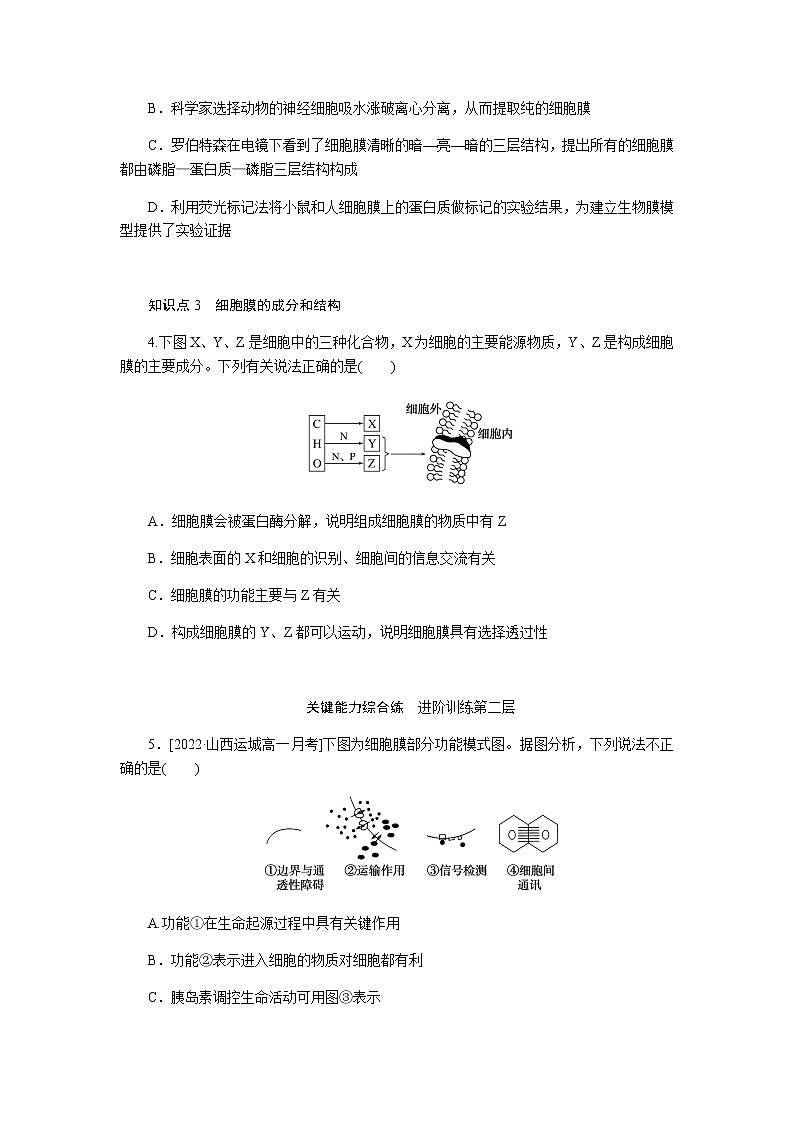

4.下图X、Y、Z是细胞中的三种化合物,X为细胞的主要能源物质,Y、Z是构成细胞膜的主要成分。下列有关说法正确的是( )

A.细胞膜会被蛋白酶分解,说明组成细胞膜的物质中有Z

B.细胞表面的X和细胞的识别、细胞间的信息交流有关

C.细胞膜的功能主要与Z有关

D.构成细胞膜的Y、Z都可以运动,说明细胞膜具有选择透过性

关键能力综合练 进阶训练第二层

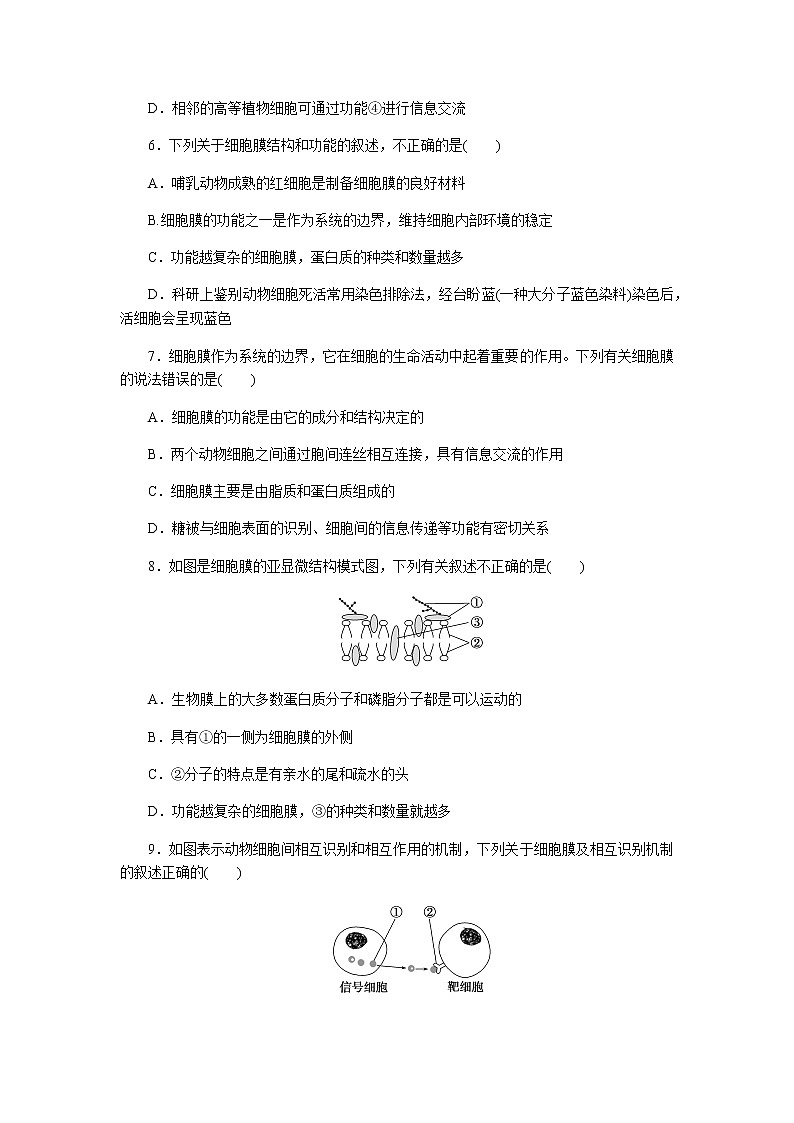

5.[2022·山西运城高一月考]下图为细胞膜部分功能模式图。据图分析,下列说法不正确的是( )

A.功能①在生命起源过程中具有关键作用

B.功能②表示进入细胞的物质对细胞都有利

C.胰岛素调控生命活动可用图③表示

D.相邻的高等植物细胞可通过功能④进行信息交流

6.下列关于细胞膜结构和功能的叙述,不正确的是( )

A.哺乳动物成熟的红细胞是制备细胞膜的良好材料

B.细胞膜的功能之一是作为系统的边界,维持细胞内部环境的稳定

C.功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多

D.科研上鉴别动物细胞死活常用染色排除法,经台盼蓝(一种大分子蓝色染料)染色后,活细胞会呈现蓝色

7.细胞膜作为系统的边界,它在细胞的生命活动中起着重要的作用。下列有关细胞膜的说法错误的是( )

A.细胞膜的功能是由它的成分和结构决定的

B.两个动物细胞之间通过胞间连丝相互连接,具有信息交流的作用

C.细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的

D.糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系

8.如图是细胞膜的亚显微结构模式图,下列有关叙述不正确的是( )

A.生物膜上的大多数蛋白质分子和磷脂分子都是可以运动的

B.具有①的一侧为细胞膜的外侧

C.②分子的特点是有亲水的尾和疏水的头

D.功能越复杂的细胞膜,③的种类和数量就越多

9.如图表示动物细胞间相互识别和相互作用的机制,下列关于细胞膜及相互识别机制的叙述正确的( )

A.所有信号细胞与靶细胞的膜上一定都有受体

B.对细胞有害的所有物质不能进入细胞体现了细胞膜控制物质进出的功能

C.所有细胞之间的信息交流必须通过细胞膜上的受体

D.所有与细胞识别、信息交流有密切关系的糖被都是糖蛋白

10.研究发现新型冠状病毒外有包膜,这层包膜主要来源于宿主细胞膜。包膜还含有病毒自身的糖蛋白,其中糖蛋白(S)可与人体细胞表面的受体蛋白ACE2结合,从而使病毒识别并侵入其宿主细胞。下列相关叙述错误的是( )

A.新型冠状病毒的糖蛋白(S)存在于其细胞膜上

B.人体细胞表面的受体蛋白ACE2可能是糖蛋白

C.高温可破坏新型冠状病毒蛋白质的空间结构,煮沸处理餐具可杀死病原体

D.糖蛋白(S)与受体蛋白ACE2结合过程不能体现细胞膜可以进行细胞间的信息交流

11.关于细胞膜的叙述,下列正确的有( )

①细胞膜是细胞的边界,也叫质膜

②细胞膜保障了细胞内部环境的相对稳定

③病毒、病菌能侵入细胞,说明细胞膜控制物质进出细胞的作用是相对的

④菠菜细胞可以通过胞间连丝的方式进行细胞间的信息交流

A.一项 B.两项

C.三项 D.四项

12.如下图是有关人体内的某种化合物的结构组成模式图,下列说法正确的是( )

A.该分子的元素组成除了含有C、H、O外,还含有P甚至N,且该分子包含有疏水的头部和亲水的尾部

B.该物质和蛋白质分子组成生物膜的基本骨架,使脂溶性小分子能优先通过

C.从鸡的红细胞中提取的脂质铺展成单分子层的面积恰为该细胞表面积的2倍

D.高等植物细胞的细胞壁不含该化合物

13.[2022·南京期中]温度降低到一定程度,细胞膜会发生相变,从流动的液晶态转变为固化的凝胶态。细胞膜中脂肪酸链的不饱和程度越高,细胞膜的相变温度越低。下列叙述正确的是( )

A.维持凝胶态是实现细胞膜功能的必要前提

B.细胞膜中的脂肪酸链主要分布在脂双层内部

C.耐低温的植物中脂肪酸链的不饱和程度较低

D.细胞膜中的脂肪酸饱和度越高,在低温条件下流动性越高

14.分散到水溶液中的磷脂分子会自发组装成充满液体的球状小泡,称为脂质体。研究人员在脂质体外镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”(如图)。目前这种“隐形脂质体”已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是( )

A.脂质体的“膜”结构以磷脂双分子层作为基本支架

B.脂质体利用膜融合的特点将药物送入细胞

C.图中运载的药物甲为脂溶性药物,乙为水溶性药物

D.构成膜结构的磷脂分子头部在外侧是因为它有亲水性

15.如图是在感染部位,中性粒细胞从血液中迁移出来的第一阶段,该过程不能体现出细胞膜( )

A.具有选择透过性 B.具有不对称性

C.具有流动性 D.能够进行信息交流

16.下列关于细胞膜的成分和功能的说法,不正确的是( )

A.细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的。此外,还有少量的糖类

B.精子和卵细胞之间的识别和结合是通过细胞膜来实现的

C.细胞膜功能的复杂程度与蛋白质密切相关,与磷脂双分子层无关

D.细胞的生长、变形虫的变形运动都能体现细胞膜的结构特点

17.图1是用不同的荧光染料标记人和小鼠细胞表面的抗原(HLA抗原和H2抗原均为蛋白质)来进行融合实验;图2是科学家对哺乳动物红细胞的细胞膜上不同种类的磷脂(SM、PC、PS、PE、PI、CI)进行研究的结果。下列相关叙述错误的是( )

A.温度不会影响图1所示实验中蛋白质的运动速率

B.图1所示的实验可以证明罗伯特森提出的静态的细胞膜模型是错误的

C.图2中的研究结果可以证明细胞膜中的磷脂在细胞膜上的分布是不对称的

D.细胞膜的功能复杂程度取决于细胞膜上的蛋白质种类和数量,而不是磷脂

18.抗菌肽具有广谱抗菌活性。如图展示了抗菌肽的两种“抗菌”模型,其抗菌活性体现在( )

A.抑制膜流动 B.改变磷脂排列

C.降解膜蛋白 D.阻碍信息交流

19.科学家发现了一种能在细胞膜上钻孔的单分子“纳米机器”——分子转子,经紫外光激活后能以每秒200万~300万转的转速进行旋转,从而打开细胞膜(如图)。经过设计,分子转子能识别并凿通特定癌细胞的细胞膜,通过运送治疗药物或破坏细胞膜来杀死癌细胞。下列有关说法正确的是( )

A.细胞膜中磷脂分子的排列与头部的疏水性和尾部的亲水性有关

B.将治疗药物运送到细胞中,分子转子需要钻开两层生物膜

C.一个细胞能否成为靶细胞,很可能与其表面的糖蛋白有关

D.驱动分子转子的能量来自细胞质基质和线粒体

20.研究者用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,并使膜发出荧光。再用高强度激光照射细胞膜的某区域,使其瞬间被“漂白”,即荧光消失。随后,该漂白区域荧光逐渐恢复,如图1。检测该区域荧光强度随时间的变化绘制得到荧光漂白恢复曲线,如图2。请回答下列问题:

(1)细胞膜的主要成分是________________,实验中通常对膜上的________进行荧光标记。

(2)细胞膜上被漂白区域的荧光强度得以恢复,推测其可能的原因有:①被漂白物质的荧光会自行恢复;②___________________________________。

(3)研究发现如果用特定方法去除细胞膜中的胆固醇,膜结构上蛋白质分子停泊的“平台”拆解,漂白区域荧光恢复的时间缩短,说明胆固醇对膜中分子运动具有________(填“促进”或“限制”)作用。

(4)此项研究说明细胞膜的结构特点是________________________。

21.为探究植物细胞膜的通透性,某同学以红甜菜根(液泡中含有花青素)为材料进行下列实验:

实验结果如图:

请回答下列问题:

(1)由图中曲线可以得出的结论是_____________________________。

(2)有人认为:物质A能促进细胞膜上运载花青素的载体蛋白的活性。请借助上述材料设计实验探究该观点是否正确。

材料用具:略。

实验步骤:

①取两组等量的红甜菜根,分别编号为甲、乙。在相同的温度下,甲组加入A物质,乙组不加任何物质,处理相同的时间。

②________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

③________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

预测实验的结果与结论:

①________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

②________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

第1节 细胞膜的结构和功能

1.C 组成细胞膜的脂质主要是磷脂和胆固醇,A错误;细胞膜作为细胞的边界,严格控制物质进出细胞,根据题干信息“内皮素拮抗剂进入皮肤后,可以与黑色素细胞膜的受体结合,使内皮素失去作用”可知此题并没有体现细胞膜的这一功能,而是体现了进行细胞间信息交流的功能,B错误;根据题干材料分析可知内皮素只有与细胞膜上相应的受体结合后才能发挥作用,其中信号分子和受体结合可完成信息传递,因此这体现了细胞膜的信息交流功能,C正确;内皮素拮抗剂进入皮肤后,可以与黑色素细胞膜的受体结合,内皮素拮抗剂未进入细胞,D错误。

2.A 高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,不需要细胞膜上的受体,A错误;从图中可以看出细胞间的信息交流方式多种多样,B正确;细胞膜上的糖蛋白具有保护、润滑和识别作用,所以细胞膜上有信息接受功能的物质很可能为糖蛋白,C正确;高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,也有信息交流的作用,所以细胞间的信息交流,不都是通过相邻细胞膜接触传递信息的,D正确。

3.D 欧文顿利用“相似相溶原理”解释了脂溶性物质更易进入细胞是因为细胞膜上具有脂质,但不能确认具体的脂质成分,A错误;科学家选择哺乳动物成熟的红细胞吸水涨破离心分离,从而提纯的细胞膜,B错误;罗伯特森用电子显微镜观察细胞膜的暗—亮—暗的三层结构,提出了蛋白质—脂质—蛋白质的三层结构,C错误;利用荧光标记法将小鼠和人细胞膜上的蛋白质做标记的实验,证明了细胞膜具有流动性,为建立生物膜模型提供了实验证据,D正确。

4.B 细胞膜会被蛋白酶分解,说明组成细胞膜的物质中有Y蛋白质,A错误;细胞表面的X糖类和Y蛋白质结合形成糖被,糖被与细胞的识别、细胞间的信息交流有关,B正确;细胞膜的功能主要与Y蛋白质有关,细胞膜的功能越复杂,蛋白质的种类和数量越多,C错误;构成细胞膜的大部分Y蛋白质可以运动、Z磷脂都可以运动,说明细胞膜具有流动性,D错误。

5.B 细胞膜是生命系统的边界,在生命起源过程中具有重要作用,将生命物质与外界环境分隔开,产生了原始的细胞,并成为相对独立的系统,A正确;功能②表示物质进出细胞,一般是吸收有利物质,但一些有害物质也能进入细胞,如病毒、病菌,说明细胞膜控制物质进出细胞的作用是相对的,B错误;激素调控生命活动需要靶细胞进行信号检测,C正确,相邻的高等植物细胞之间可通过功能④(胞间连丝)进行信息交流,D正确。

6.D 哺乳动物成熟的红细胞无细胞核和细胞器,可获得纯净的细胞膜,是制备细胞膜的良好材料,A正确;细胞膜的功能之一是作为系统的边界,维持细胞内部环境的稳定,B正确;功能越复杂的细胞膜,其上蛋白质的种类和数量越多,C正确;科研上鉴别死细胞和活细胞常用台盼蓝染色法,死的动物细胞由于细胞膜失去选择透过性而被染成蓝色,D错误。

7.B 细胞膜的功能是由其成分和结构决定的,这是结构与功能相适应的结果,A正确;高等植物细胞之间可通过胞间连丝相互连接,实现物质运输和信息交流,B错误;细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的,C正确;细胞膜外表面存在糖被,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系,D正确。

8.C 生物膜上的大多数蛋白质分子和磷脂分子都是可以运动的,A正确;①是糖蛋白,位于细胞膜外侧,有识别作用,B正确;②分子的特点是有亲水的头和疏水的尾,C错误;③是蛋白质,是生命活动的主要承担者,因此功能越复杂的细胞膜,③的种类和数量就越多,D正确。

9.A 信号细胞与靶细胞膜上都有受体,A正确;细胞膜可以控制物质进出细胞,即选择透过性是细胞膜的功能特点,细胞膜并不能把所有有害的物质都阻挡在细胞外,B错误;细胞之间的信息交流不一定依赖于细胞膜上的特异性受体,还可以是细胞内的受体,此外高等植物细胞之间还可通过胞间连丝进行交流,C错误;细胞膜的外表面有糖类分子,它与蛋白质分子结合形成糖蛋白,与脂质分子结合形成糖脂,这些糖类分子叫作糖被,D错误。

10.A 新型冠状病毒,没有细胞结构,没有细胞膜,其糖蛋白(S)存在于其包膜上,A错误;人体细胞膜上的糖蛋白可起识别作用,故人体细胞表面的受体蛋白ACE2可能是糖蛋白,B正确;煮沸可以破坏病原体蛋白质的空间结构,进而杀死病原体,故高温可破坏新型冠状病毒蛋白质的空间结构,煮沸处理餐具可杀死餐具上附着的病原体,C正确;病毒没有细胞结构,故糖蛋白S与受体蛋白ACE2结合过程不能体现细胞膜可以进行细胞间的信息交流,D正确。

11.D 细胞膜是细胞的边界,也叫质膜,①正确;细胞膜作为细胞的边界将细胞与外界环境隔开,保护内部环境的相对稳定,②正确;细胞膜具有控制物质进出的功能,病毒、病菌能侵入细胞,说明细胞膜控制物质进出细胞的作用是相对的,③正确;菠菜细胞是植物细胞,可以通过胞间连丝的方式进行细胞间的信息交流,④正确。正确的有①②③④共四项。

12.D 该化合物是磷脂分子,元素组成除了含有C、H、O外,还含有P甚至N,且该分子包含有亲水的头部和疏水的尾部,A错误;生物膜的基本支架是磷脂双分子层,B错误;鸡的红细胞中有细胞核和各种细胞器,从鸡的红细胞中提取的脂质铺展成单分子层的面积远远大于该细胞表面积的2倍,C错误;高等植物细胞的细胞壁的成分是纤维素和果胶,不含磷脂,D正确。

13.B 维持凝胶状态是细胞膜适应低温的一种机制,不是实现细胞膜功能的前提,A错误;磷脂是由磷酸、甘油、脂肪酸组成的,细胞膜中的脂肪酸主要存在于脂双层内部,B正确;据题意可知细胞膜中脂肪酸链的不饱和程度越高,细胞膜的相变温度越低,耐寒性越强,C错误;细胞膜中的脂肪酸不饱和度越高,相变温度越低,从流动的液晶状态变为固化的凝胶状态的温度越低,与流动性高低无关,D错误。

14.C 脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架,且膜具有流动性,因此脂质体利用膜融合的特点将药物送入细胞,A、B正确;磷脂分子的头部具有亲水性,尾具有疏水性,脂质体既可以用于运载脂溶性药物,也可以用于运载水溶性药物。图中药物甲位于脂质体内部,接近磷脂分子的头部,为水溶性药物,药物乙位于磷脂双分子层中,接近磷脂分子的尾部,为脂溶性药物,C错误;磷脂分子的头部亲水,尾部疏水,构成膜结构的磷脂分子头部在外侧是因为它有亲水性,D正确。

15.A 从图中不能看出细胞膜具有选择透过性;该过程体现出细胞膜具有不对称性;图中中性粒细胞从血液中迁移出来,体现了细胞膜具有流动性;图中中性粒细胞和毛细血管壁细胞膜上的受体结合,体现了细胞膜具有信息交流的功能。

16.C 细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的。此外,还有少量的糖类,A正确;精子和卵细胞表面有特异性相互识别的蛋白,二者之间的识别和结合是通过细胞膜直接接触实现的,B正确;蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要作用,但并非与磷脂双分子层无关,例如磷脂双分子层内部疏水,具有屏障作用,C错误;细胞的生长、变形虫的变形运动都能体现细胞膜的结构特点——具有流动性,D正确。

17.A 温度降低图1中蛋白质运动速率降低,A错误;图1所示的实验可以证明细胞膜具有流动性,说明罗伯特森提出的静态的细胞膜模型是错误的,B正确;图2中的研究结果表示磷脂在细胞膜内外所占比例不同,可以证明细胞膜中的磷脂在细胞膜上的分布是不对称的,C正确;膜上的蛋白质种类和数量越多,细胞膜的功能越复杂,所以细胞膜的功能复杂程度取决于细胞膜上的蛋白质种类和数量,而不是磷脂,D正确。

18.B 从图中可以看出,抗菌肽使磷脂双分子层变成了地毯模型,说明其没有抑制膜流动,但磷脂的排列发生了改变;同时不能说明抗菌肽使膜蛋白降解,阻碍了信息交流,故抗菌肽的抗菌活性体现在改变了磷脂排列,即B符合题意,A、C、D不符合题意。

19.C 磷脂分子的头部亲水,尾部疏水,A错误;细胞膜是单层膜,将治疗药物运送到细胞中,需要穿过细胞膜,分子转子需要钻开一层生物膜,B错误;细胞膜上的糖蛋白具有识别作用,分子转子与特定细胞膜的识别依靠细胞膜上的糖蛋白,从而钻开细胞膜上的磷脂双分子层,C正确;由题干信息可知,驱动分子转子的能量来自紫外光,D错误。

20.答案:(1)脂质和蛋白质 蛋白质 (2)被漂白区域内外的膜蛋白分子相互运动的结果 (3)限制 (4)具有流动性

解析:(1)细胞膜的主要成分为脂质和蛋白质,此外还有少量的糖类。实验中通常对膜上的蛋白质分子进行荧光标记。(2)细胞膜上漂白区域的荧光强度得以恢复,可能是被漂白物质的荧光会自行恢复,或是被漂白区域内外的膜蛋白分子相互运动的结果。(3)研究发现如果用特定方法去除细胞膜中的胆固醇,膜结构上蛋白质分子停泊的“平台”拆解,漂白区域荧光恢复的时间缩短,荧光恢复是分子运动的结果,去除细胞膜中的胆固醇可加快分子运动,因此说明胆固醇对膜中分子运动具有限制作用。(4)此项研究结果显示荧光区域与荧光“漂白”区域的分子在一定程度上可以相互运动,说明细胞膜具有流动性。

21.答案:(1)温度会改变膜的通透性、且55 ℃以上的温度处理后膜的通透性大大增加

(2)实验步骤:②将两组红甜菜根分别放在等体积的蒸馏水中浸泡1小时,从而获得不同的材料浸出液

③测量两组溶液中花青素的吸光度并进行比较

预测实验的结果与结论:①如果两组溶液的吸光度相同或相近,说明该观点不正确

②如果甲组的吸光度大于乙组,说明该观点正确

解析:(1)从题图可知,10~55 ℃,溶液中的花青素吸光度低且相同。55 ℃之后,细胞膜的通透性增大,花青素透出细胞,溶液中的花青素吸光度增大。

(2)该实验的目的是探究物质A能否促进细胞膜上运载花青素的载体蛋白的活性,根据实验目的设计实验方案,分析可能结果并得出结论。

组别

1

2

3

4

5

6

7

10 ℃

20 ℃

30 ℃

40 ℃

50 ℃

60 ℃

70 ℃

步骤一

将7组材料在各自温度下处理1分钟

步骤二

将7组材料分别在等体积的蒸馏水中浸泡1小时

步骤三

分别测量溶液中花青素的吸光度

相关试卷

这是一份高中生物人教版 (2019)必修1《分子与细胞》二 酶的特性练习题,共10页。

这是一份人教版 (2019)必修1《分子与细胞》第1节 细胞膜的结构和功能同步达标检测题,共9页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中人教版 (2019)第3章 细胞的基本结构第1节 细胞膜的结构和功能达标测试,共13页。试卷主要包含了如图为细胞膜结构模型示意图等内容,欢迎下载使用。