人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第一单元 食物生产与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流公开课课件ppt

展开1. 梳理玉米、马铃薯、甘薯等在欧洲和中国的传播过程,学会用恰当的时间和空间表达方式叙述历史。(时空观念)2. 通过对物种交流影响的探讨,站在“人类命运共同体”的高度,培养国际视野,形成正确的国家观和世界观。(历史解释、家国情怀)

重点:新航路开辟后物种交流的表现。难点:理解新航路开辟后物种交流的影响。

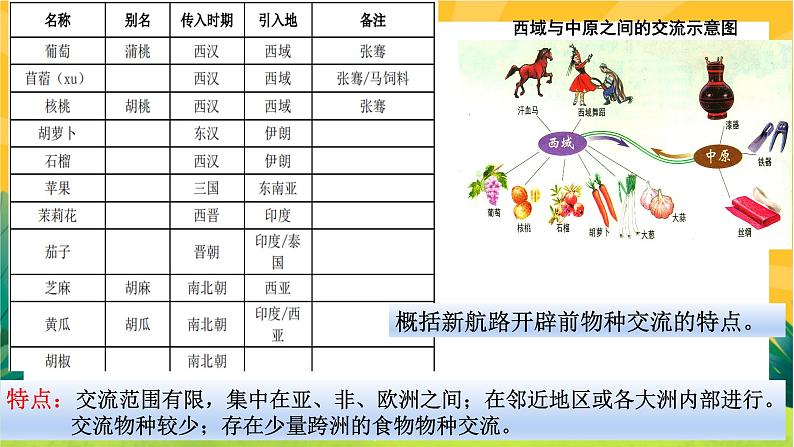

特点:交流范围有限,集中在亚、非、欧洲之间;在邻近地区或各大洲内部进行。 交流物种较少;存在少量跨洲的食物物种交流。

概括新航路开辟前物种交流的特点。

西域与中原之间的交流示意图

1.背景:新航路的开辟;欧洲早期殖民扩张;世界市场的出现及逐渐扩展。

2.玉米、马铃薯、甘薯的外传(1)传入欧洲①玉米:从16世纪中叶起,在南欧广泛种植,成为当地主要的粮食和饲料作物之一;17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。②马铃薯:16世纪末,开始推广。③甘薯:传播比较缓慢。

(2)传入中国①玉米:明朝时,通过多种途径传入中国。清朝前期,全国各地多有种植;鸦片战争前,其种植已遍布全国。②马铃薯和甘薯在中国的传播历程与玉米相似。

玉蜀黍重出西土,种者亦罕。--- [明] 李时珍《本草纲目》 又如玉蜀黍一种,于古无征,今遍种矣。 --- [清] 吴其濬《植物名实图考》

3.番茄的外传(1)传入欧洲:由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品种又传回美洲。(2)传入中国:明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。

4.辣椒的外传(1)传入欧洲:15世纪末传入西班牙。16世纪,辣椒传到英国等欧洲国家。(2)传入中国:明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。

中国现存最早的食用辣椒记载,是在康熙六十年(1721年),据《思州府志》记载:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。” 思州,就是今天贵州的前身,乾隆年间的《贵州通志物产》、《黔南识略》再次佐证——贵州是我国辣椒食用的起点。“在贵州,辣椒完成了从外来新物种融入于中国饮食中的调味副食的过程。”

二、其他地区物种在美洲的推广

1.概况:很多欧亚作物、禽畜传入美洲,小麦和水稻对美洲人的社会生活影响最大。2.具体表现(1)小麦:最初仅供富人享用,后来被迅速推广,成为美洲的主要粮食作物,小麦产业也随之兴盛。(2)水稻:由西班牙人带到美洲,18世纪中期,水稻成为北美第二大农作物。(3)禽畜:欧洲移民把鸡、牛、驴、马、猪、羊等禽畜传入了美洲,极大地改变了美洲的动物群落,推动了农业的发展。

3、非洲物种的传播:18世纪初,咖啡传入拉丁美洲。

食物物种交流带来的影响

史料 “土芋,一名土豆,一名黄独;蔓生叶如豆,根圆如鸡卵,肉白皮黄,可灰汁煮食、亦可蒸食。”土豆耐寒,落地就生根,入土必出芽,饱腹感更明显。公元1679年,康熙十八年。福建松溪县发布劝农文告,点名要求当地农民大力种植“马铃薯”。在清朝,有玉米参加轮作复种的土地,比没有玉米轮作的土地增产四分之一,水稻亩产超过千斤是近几十年才实现的事,而甘薯亩产千斤在清代时就能轻松做到。史料:1500年前后,亚欧人口约为4.25亿;1700年前后,达到7.2亿;1800年前后,已突破9亿。

提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

材料 欧洲人已经如此彻底地接纳美洲食物,实在很难想象哥伦布时代之前他们的饮食是何等模样,你能想象没有辣椒的地中海菜,少了辣椒粉调味的东欧菜吗?谁能想象一位无番茄可用的意大利厨子?——摘编自《哥伦布大交换》

改变了人们的饮食习惯:改变了食物结构,丰富了人们的食物种类,深刻影响着人类的日常生活。

美洲的农作物,如烟草、玉米、马铃薯、甜薯、花生和西红柿传到欧洲、亚洲和非洲,增加了人类的食品种类,改变了人的饮食结构。欧洲的家畜,如马、牛、山羊则影响和改变了北美印第安人的生活方式。美洲的烟草在很大程度上改变了欧洲人和土耳其人的生活习惯。 ——摘编自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》

史料 在北美地区,水稻仅有3%供本地消费,其余全都用于出口。玉米、番薯的上市贸易,既增加了农民收入,又起到了平抑粮价的作用。史料 在中国,玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供应总量。粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售,促进了商品经济的发展。

不同物种的交流推动了当地经济和贸易的发展

史料 玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦,人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前期的4亿之众,引起了一系列变化,一些地区“游手好闲者更数十倍于前”“田地贵少,寸土为金”,水土流失和草原沙漠化现象凸显。史料 1678年,河道总督的奏疏“田地皆成沙土,止产粟米”,两年后就有人感叹“沟洫之制,水陆失宜”。

新物种的引进对当地生态环境产生了一定的影响

三、食物物种交流带来的影响

1.新航路开辟后,食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。2.食物物种交流改变了人们的饮食习惯,改变了当地食物结构,丰富了人们的食物种类,深刻影响着人类的日常生活。3.不同物种的交流推动了当地经济和贸易的发展。4.新物种的引进对当地生态环境也产生了一定影响。

思考:食物物种交流怎样影响了人们的日常生活?

极大丰富和改变了人们的生活,改变了原有的饮食结构,逐渐形成新的饮食文化。高产作物的引进,缓解了粮食紧缺问题,保障了粮食供应,有利于社会稳定。以往的奢侈品变为日常消费品,冲击了原有的社会等级,丰富了普通人的生活。

【问题探究】 新航路开辟后食物物种交流对中国有何影响?

材料:明朝后期,番薯等美洲粮食作物传入中国后逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。” ——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

积极影响:①丰富食物结构;改变了人们饮食结构及生活习惯。②增加粮食产量;经济作物的广泛种植,推动了农产品的商品化。③促进土地的开发,增加耕地面积。④促进人口增长和人口流动。⑤促进了农业、手工业和商业的发展。

消极影响①土地资源过度开发,破坏了生态环境。②生态失衡(一些物种在没有天敌的新环境下泛滥成灾)。

材料 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。 ——[美]艾尔弗雷德 W.克罗斯比《哥伦布大交换》

特点:范围具有全球性;交流具有双向互补性;欧洲具有主导性;内容具有丰富性;结果具有双重性(积极和消极);时间具有长期性。

拓展:新航路开辟后食物物种交流的特点

探究:两个世界的相遇——“哥伦布大交换”

材料 ①植物、粮食作物、动物、人口和病菌在克里斯托弗·哥伦布和其他欧洲水手的远航探险以后,在全球范围内开始传播。“哥伦布大交换”比早先的物种交流有着更为深远的意义。与早先的物种交流不同,哥伦布涉及了很多不同的动植物品种与疾病。因为几千年来,东西半球与大洋洲的物种都是独立地沿着各自的轨迹进化的。②欧洲的航海探险在这些生物地域之间建立了联系,引发了物种的交流以及世界人口分布与自然环境的永久性变化。 ——摘编自[美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

根据材料并结合所学知识,指出与历史上出现过的其他类似的交流相比,“哥伦布大交换”有什么特点。分析“哥伦布大交换”对世界历史发展产生的影响。

提示 特点:地理范围大,开启了全球范围的交流;交流内容丰富,包括动植物、人种等多个方面;影响更加深远,使世界的面貌发生了永久性的变化。 影响:引发了物种的交流以及世界人口分布与自然环境的永久性变化;高产作物的交流与广泛种植为世界人口的增长提供了食物保障;整体上促进了世界的交流,推动了世界市场的形成与发展。

物种交流是世界文明交流的重要方式,促进了人类文明的发展。文明的多样性和差异性不是冲突的根源,而是互补的基础,是创新发展的前提。不同文明国家之间,交流互鉴越频繁、越深入,彼此之间也就越认同、越尊重,国家之间的关系也就越稳固。交流互鉴越稀少、越浮浅,相互之间也就越容易误解,越容易产生矛盾和冲突。“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”。面对当前世界各国之间、不同文明之间的冲突和摩擦,我们要以开放的态度,坚持文明的交流与互鉴,努力构建人类命运共同体。

粮食作物(玉米、马铃薯、甘薯)

其他地区物种在美洲的推广

蔬菜作物(番茄、辣椒)

农作物(粮食、水果、蔬菜等)

禽畜(鸡、牛、驴、马、猪、羊等)

提高粮食产量,世界人口激增

新航路开辟后的食物物种交流

2.美洲变种小麦是在普通小麦的基础上培育出来的新品种。1750年以后,这种小麦在欧洲开始广泛种植,此后白面包不再是欧洲富人地位的象征。据此可知( )A.商业革命推动欧洲社会等级趋于平等 B.欧洲人对食物原料的开发趋于世界化C.殖民扩张极大改变了美洲人的经济生活 D.原产于美洲的作物通过新航路引入欧洲

1.新航路开辟后,大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场;原来在近东贸易中数量极少的商品,如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品……许多昔日的奢侈品逐渐成为大众日用品。这反映出当时欧洲( )A.社会贫富差距减小 B.主导的世界市场最终形成C.抗击饥荒能力增强 D.民众的消费习惯正在改变

3.明朝中后期,新航路开辟,带动了物种的交流,美洲独有的物种先后传入中国,除土豆、辣椒之外,还有玉米、马铃薯等高产农作物,这刺激了当时中国( )A.生产工具迅速革新B.农业商品化发展C.白银成为主要货币D.朝贡体制的终结

4.李时珍于明万历六年写成《本草纲目》,其中有“玉蜀黍(玉米)种出西土,种者亦罕”;乾隆二十三年的记载有“玉蜀黍,俗名玉米……此种近时楚中遍艺之”。玉米种植情况变化的主要原因是( )A.南北方气候差异 B.人口增长的需求C.殖民活动的推动 D.经济结构的变动

高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流优秀课件ppt: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流优秀课件ppt,共60页。

历史选择性必修2 经济与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流课堂教学ppt课件: 这是一份历史选择性必修2 经济与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流课堂教学ppt课件,共40页。PPT课件主要包含了新航路,美洲物种的外传,粮食作物的传播,马铃薯,鸦片战争,蔬菜作物的传播,西班牙,生态环境,课后提能训练等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流课堂教学ppt课件: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修2 经济与社会生活第2课 新航路开辟后的食物物种交流课堂教学ppt课件,共38页。