人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 背景图课件ppt

展开

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 背景图课件ppt,共29页。PPT课件主要包含了新课导入,诸侯纷争与变法运动,知变动,王室衰微,列国纷争,各国变法,探根源,生产力的发展,析影响,促进国家统一等内容,欢迎下载使用。

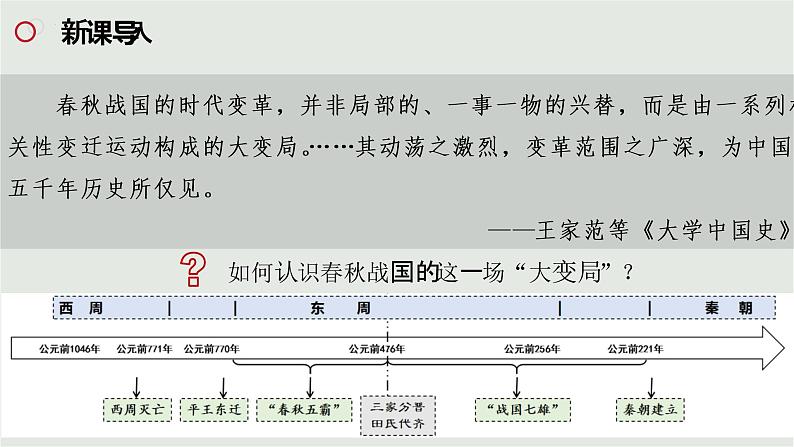

如何认识春秋战国的这一场“大变局”?

春秋战国的时代变革,并非局部的、一事一物的兴替,而是由一系列相关性变迁运动构成的大变局。……其动荡之激烈,变革范围之广深,为中国五千年历史所仅见。——王家范等《大学中国史》

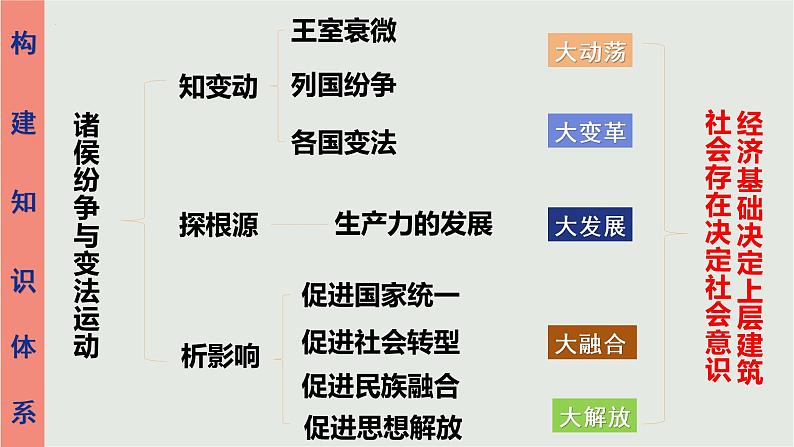

构 建 知 识 体 系

经济基础决定上层建筑社会存在决定社会意识

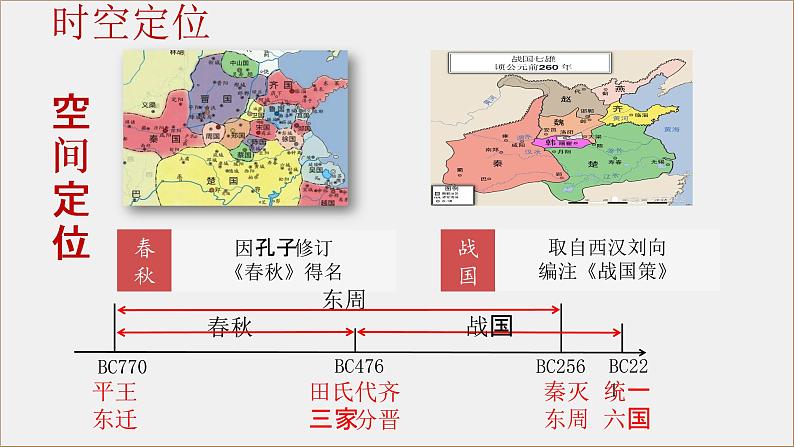

时间:公元前770-前476年

标志:自周平王东迁洛邑至周敬王卒(与孔子编订《春秋》一书时间大体相当,故得名)

特点:争霸

春秋五霸:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王(另一说为齐桓公、晋 文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)

争霸战争:春秋时期的战争是一种贵族式的战争,战争目的是要求对方屈服,而非以消灭对方、获取对方财富为主要目的。

一、列国纷争与华夏认同

时间:公元前475-前221年

标志:秦灭六国,完成统一(各国混战不

休,故称战国,把战国作为时代名称,始 于汉代刘向的《战国策》)

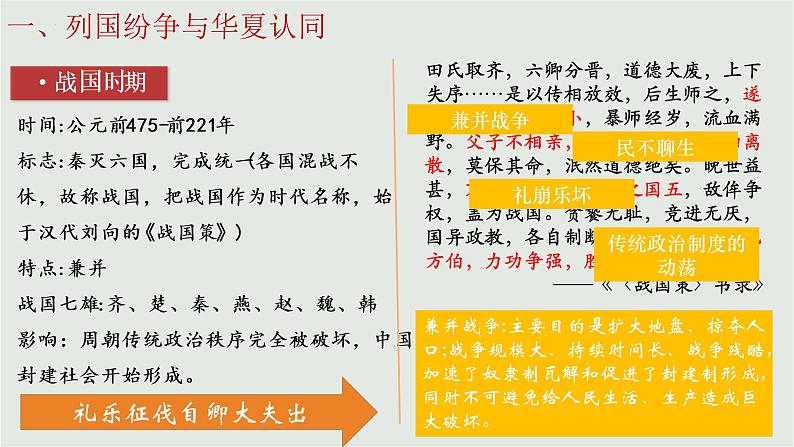

特点:兼并

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩影响:周朝传统政治秩序完全被破坏,中国封建社会开始形成。

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

兼并战争:主要目的是扩大地盘、掠夺人口;战争规模大、持续时间长、战争残酷,加速了奴隶制瓦解和促进了封建制形成,同时不可避免给人民生活、生产造成巨大破坏。

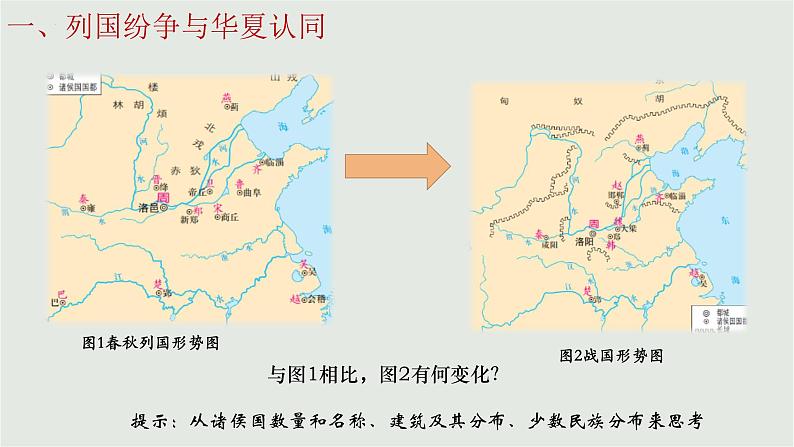

与图1相比,图2有何变化?

提示:从诸侯国数量和名称、建筑及其分布、少数民族分布来思考

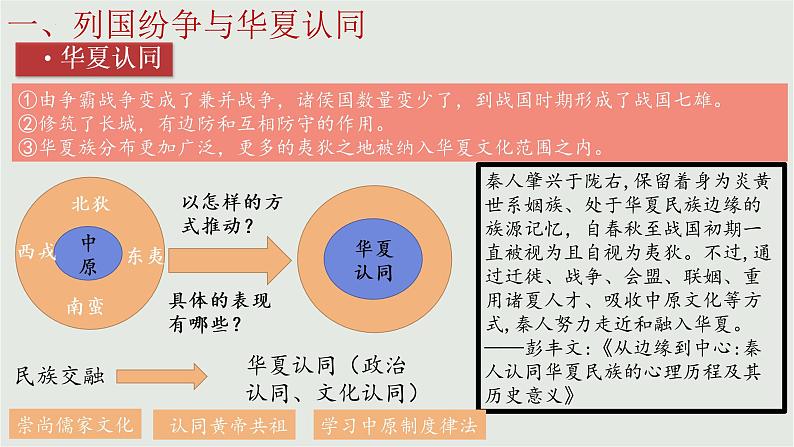

①由争霸战争变成了兼并战争,诸侯国数量变少了,到战国时期形成了战国七雄。

②修筑了长城,有边防和互相防守的作用。

③华夏族分布更加广泛,更多的夷狄之地被纳入华夏文化范围之内。

秦人肇兴于陇右,保留着身为炎黄世系姻族、处于华夏民族边缘的族源记忆,自春秋至战国初期一直被视为且自视为夷狄。不过,通过迁徙、战争、会盟、联姻、重用诸夏人才、吸收中原文化等方式,秦人努力走近和融入华夏。——彭丰文:《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

华夏认同(政治认同、文化认同)

二、经济发展与变法运动

铁制农具开始使用,牛耕得到推广;兴建水利灌溉工程

冶铁技术出现,手工业分工更加细密

工商业繁荣,货币流通广泛,涌现出人口众多、商贾云集的中心城市;富商大贾

春秋时期穿有鼻环的牛尊是一个温酒用的器具

封建土地私有制逐渐确立

苏秦描绘了战国时期齐国都城临淄的繁荣景象:临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。——《史记·苏秦列传》

1.原因:春秋战国时期,社会经济发展,阶级关系变化,上层建筑变革,变法成为潮流。2.目的:富国强兵。3.结果:推动社会转型,逐步建立起君主专制制度。

【探究二】结合所学知识,分析战国时期各国进行变法运动的原因?

经济:农业生产技术的进步推动了社会生产力的发展,原有的井田制逐渐瓦解,封建土地私有制不断确立。

政治:新兴地主阶级的壮大,要求建立新的政治经济秩序。

现实:战国时期兼并战争的需要。

变法措施:经济:重农抑商,奖励耕织;“废井田,开阡陌”,承认土地私有,允许土地买卖;统一度量衡。

政治:普遍推行县治,县的主要官员由君主任免;实行什伍连坐,互相纠察告发;制定秦律,废除“世卿世禄制”。

军事:奖励军功,剥夺和限制贵族特权。思想:“燔诗书而明法令”。

社会:强制大家庭拆散为个体小家庭

1、春秋时期——孔子和老子

政治背景:礼崩乐坏、社会动荡的形势

三、孔子和老子、百家争鸣的出现

1.简介:孔子名丘字仲尼,春秋后期鲁国人(今山东曲阜),儒家学派创始人。2.思想内容:①核心是“仁”,仁者爱人。②主张统治者应爱惜民力。③主张“为政以德”。④主张恢复西周等级森严的礼乐制度(即“周礼”)。⑤认可制度应该改良。⑥主张“有教无类”“因材施教”。⑦开创私学,打破贵族垄断教育(官学)的局面。⑧整理五经《诗(经)》《(尚)书》《礼(记)》《(周)易》《春秋》。⑨言论被编纂为《论语》。

1.简介:老子姓李名耳字聃,春秋后期楚国人,道家学派创始人。2.思想内容:①“道”是天地万物的本原——“人法地、地法天、天法道、道法自然”。②追求天人合一——中国古代朴素的唯物论。③揭示事物存在相互依存、相互转化、对立统一的矛盾——中国古代朴素的辩证法。④认为物极必反、柔能克刚。⑤政治上主张“无为而治”、“小国寡民”。⑥观点见于《道德经》(又名《老子》)

2、战国时期——百家争鸣的背景

(1)根本原因:春秋战国时期的社会大变革形成了宽松的社会环境。

(2)具体原因:

①经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

②政治上:周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解。

③阶级关系上:士阶层崛起,并受到各国诸侯的重用

④思想文化上:教育和学术的下移,从“学在官府”发展为"学在民间"。

春秋战国时期“士”的崛起

“士”阶层的崛起,是“百家争鸣”的载体,推动了百家争鸣局面的出现。

礼崩乐坏的社会大变革,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。…故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。——《韩非子·有度》

道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。——《礼记·曲礼》

争鸣的焦点是什么?如何认识儒法之争?

争鸣的核心焦点是政治理论,即统一后采用何种国家体制。

……各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也。易曰:“天下同归而殊途,一致而百虑。”今异家者各推所长,穷知究虑,以明其指,虽有蔽短,合其要归,亦六经之去与流裔。使其人遭明王圣主,得其所折中,皆股肱之材已。——《汉书·艺文志》

特点:互相诘难、批驳,彼此吸收、融合。合流:主要表现在他们所追求的目标上,其最强烈的愿望是在政治上得到发言权,以为求治国平天下之道,重塑一个有序的社会。反映了社会变革下思想解放的特点。

争鸣的特点是什么?合流主要表现在哪里?

不同主张的共性:基于同样的背景,试图解决同样的社会问题,最终为统一局面的到来勾画了蓝图。

一盲人打着灯笼走路。有人问:你一瞎子打灯笼有何用处?答:怕他人看不清路,这是儒家;答:怕别人撞到我,这是墨家;答:黑夜出门就得打灯笼,这是法家;答:想打就打何必问,这是道家。

一个段子看诸子百家思想的特点

2、战国时期——百家争鸣的影响

①百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

②不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,共同构造了中华民族传统文化的基本精神,影响十分深远。

1.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说,一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )A.促进了个体小农经济的形成B.抑制了手工业和商业的发展C.导致畜力与铁制农具的使用D.阻碍了大土地所有制的成长

2.《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣

相关课件

这是一份高中人教统编版第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 多媒体教学课件ppt,共30页。PPT课件主要包含了儒家三子,道家老庄之学,百家争鸣的影响等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 教学演示课件ppt,共20页。PPT课件主要包含了列国纷争,经济基础,上层建筑,社会经济大发展,商鞅变法,百家争鸣,性本善,性恶论,隆礼重法儒法并用,民贵君轻等内容,欢迎下载使用。

这是一份历史(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 示范课课件ppt,共24页。PPT课件主要包含了大变局之下,大动荡列国纷争,大融合华夏认同,大变革变法运动,商鞅变法,百家争鸣,大争鸣百家争鸣,春秋时期等内容,欢迎下载使用。