历史(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 示范课课件ppt

展开

这是一份历史(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 示范课课件ppt,共24页。PPT课件主要包含了大变局之下,大动荡列国纷争,大融合华夏认同,大变革变法运动,商鞅变法,百家争鸣,大争鸣百家争鸣,春秋时期等内容,欢迎下载使用。

春秋战国时代的变革,并非局部的、一事一物的兴替,而是由一系列相关性变迁运动构成的大变局。……其动荡之激烈,变革范围之深广,为中国五千年历史所仅见。——王家范等编著《大学中国史》

如何来认识春秋战国的这样一场“大变局”?

大动荡、大融合、大变革、大争鸣

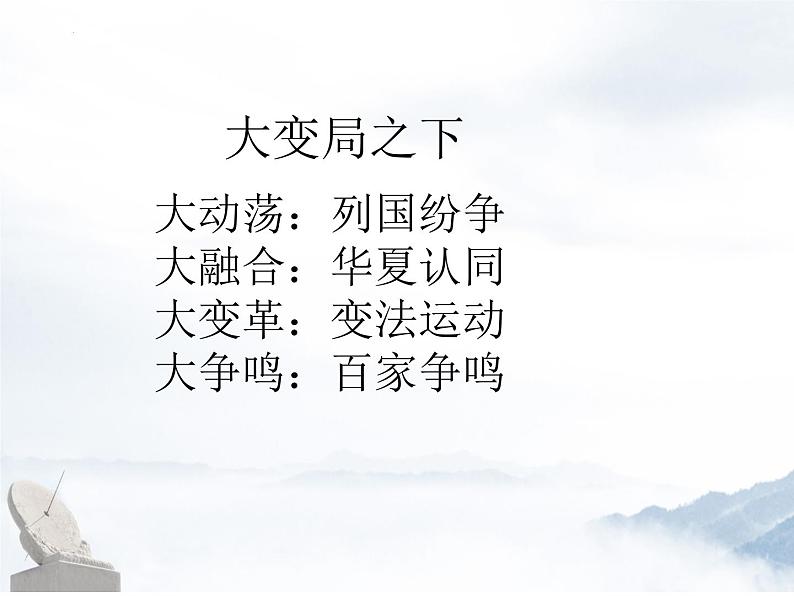

大动荡:列国纷争大融合:华夏认同大变革:变法运动大争鸣:百家争鸣

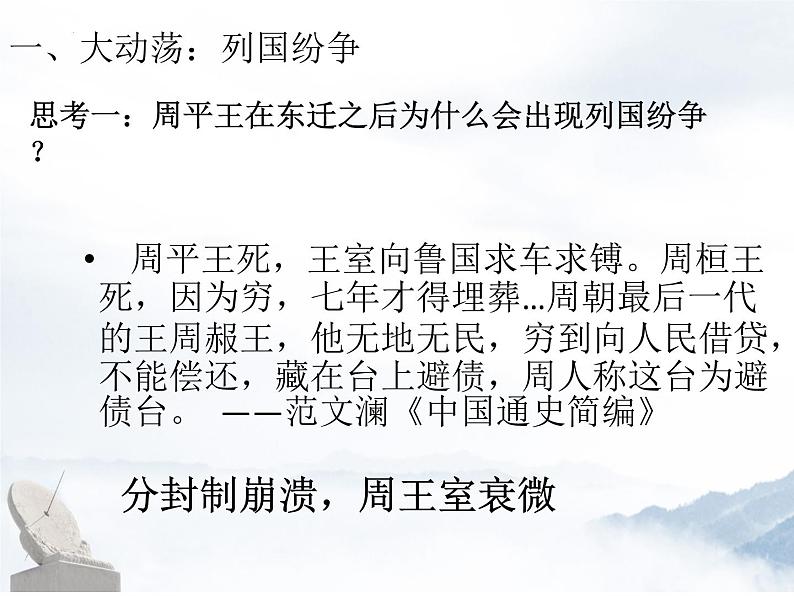

周平王死,王室向鲁国求车求镈。周桓王死,因为穷,七年才得埋葬…周朝最后一代的王周赧王,他无地无民,穷到向人民借贷,不能偿还,藏在台上避债,周人称这台为避债台。 ——范文澜《中国通史简编》

分封制崩溃,周王室衰微

思考一:周平王在东迁之后为什么会出现列国纷争?

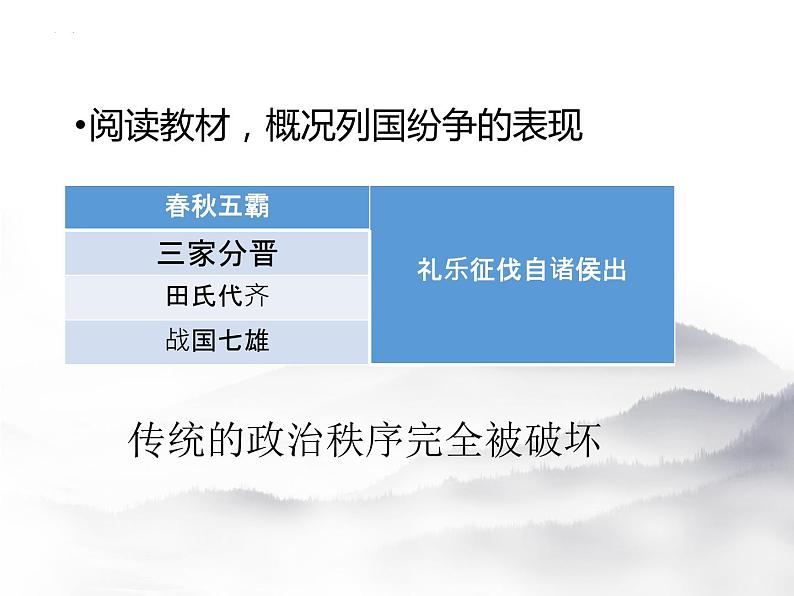

阅读教材,概况列国纷争的表现

传统的政治秩序完全被破坏

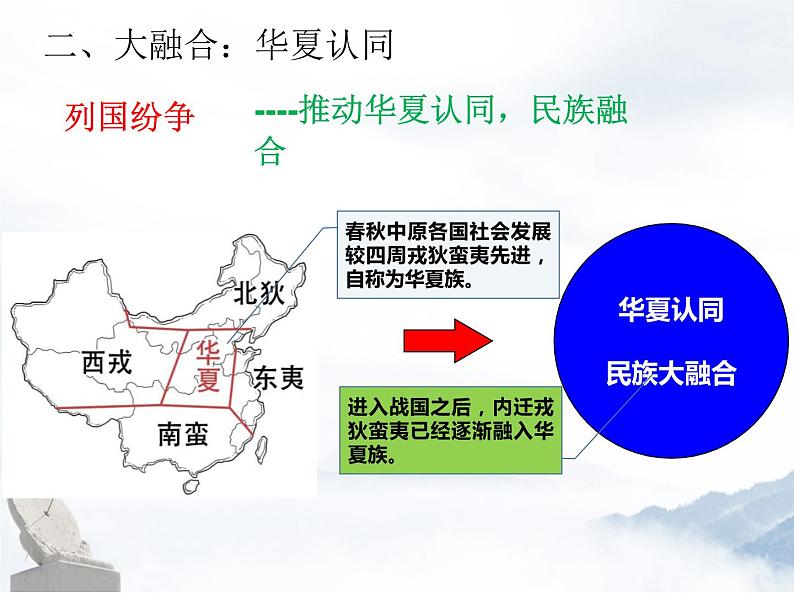

----推动华夏认同,民族融合

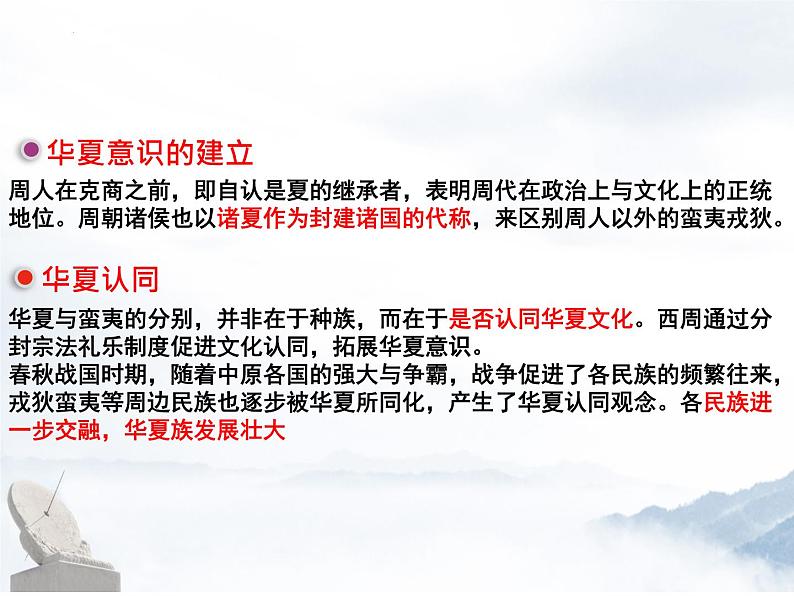

周人在克商之前,即自认是夏的继承者,表明周代在政治上与文化上的正统地位。周朝诸侯也以诸夏作为封建诸国的代称,来区别周人以外的蛮夷戎狄。

华夏与蛮夷的分别,并非在于种族,而在于是否认同华夏文化。西周通过分封宗法礼乐制度促进文化认同,拓展华夏意识。春秋战国时期,随着中原各国的强大与争霸,战争促进了各民族的频繁往来,戎狄蛮夷等周边民族也逐步被华夏所同化,产生了华夏认同观念。各民族进一步交融,华夏族发展壮大

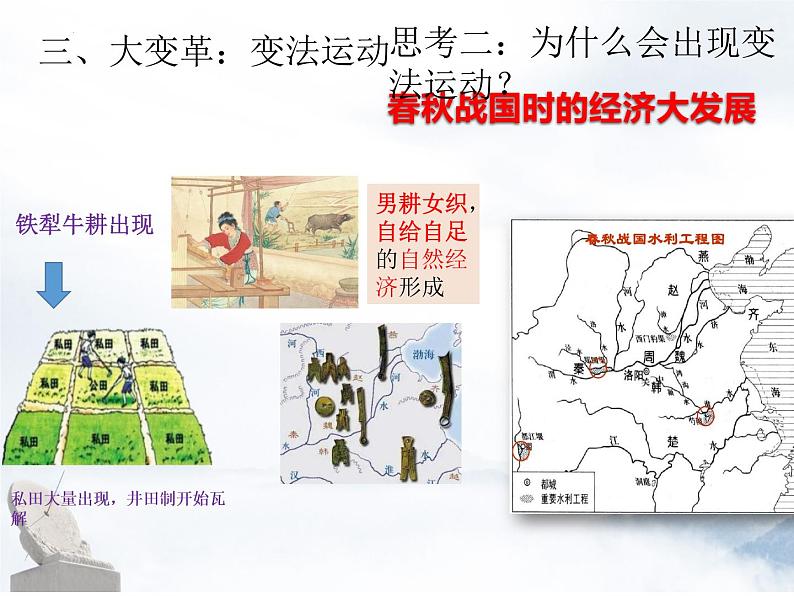

春秋战国时的经济大发展

私田大量出现,井田制开始瓦解

男耕女织,自给自足的自然经济形成

思考二:为什么会出现变法运动?

铁犁牛耕开始逐渐使用→生产力发展 大量私田出现 土地制度:井田制瓦解→封建土地私有制逐渐确立 社会阶级:新兴地主、自耕农两大阶级 (新兴士阶层迅速崛起)

春秋以来生产力的不断发展,推动社会结构发生了重大变化,昔日以等级分封制为基础的相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。同时,兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率,改变春秋后期卿大夫专权纷争的现象。 ——张帆《中国古代简史》

▲变法是社会政治经济变动所导致的必然结果

1.背景:春秋战国社会经济大发展;地主阶级壮大; 兼并战争剧烈。2.目的:富国强兵3.特点:持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底4.影响:顺应历史潮流,推动社会转型 为秦统一中国奠定了基础

春秋时楚人以蛮族自居,楚国贵族熊渠说:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”而屈原的《离骚》开篇就说:“帝高阳之苗裔兮”,意为“我是先帝高阳的后裔”。高阳氏又称颛顼,相传是黄帝的孙子。黄帝是中原华夏族公认的先祖。上述材料说明( )A.楚人与华夏人的民族起源不同 B.春秋战国时期的民族分化严重C.屈原借古代帝王抵抗秦的兼并 D.春秋战国时期民族交融的进展

西周时“一人踏耒而耕,不过十亩”,战国时“一夫挟五口,治田百亩”,战国时期农业迅猛发展主要得益于( )A.劳动者身份的变化 B.铁犁与牛耕的使用C.郡县制的普遍确立 D.土地私有制的确立

商鞅由魏入秦后向秦孝公说:“治世不道,便国不法古。”意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。商鞅变法中,符合“便国不法古”的措施是( )A.军功授爵 B.以庸代役 C.整顿吏治 D.统一文字

春秋战国时期,不同学派知识分子从本阶级阶层的利益出发,提出对政治、社会及至宇宙万物的看法,彼此论战辩论形成的思想文化繁荣的局面,是社会大变革在意识形态上的反映。百家争鸣中的百家并非实指而是泛指,意为数量多、派别多。争鸣并不意味着各家各派别的主张绝对不同,而是既相互诘难批驳,又彼此吸收融合,其目的都是寻求治国平天下之道。

春秋战国时期是社会大变革时代,奴隶社会日益崩溃,封建社会逐步确立。表现为:1.经济:铁犁牛耕的出现 促进生产力发展,为学术文化的繁荣奠定基础2.政治: 各国统治者出于争霸的需要,礼贤下士,争先招揽人才3.阶级关系:新兴的士阶层崛起并受到诸侯国君的重用4.思想文化:西周灭亡,官学衰败,私学兴起,学术下移,打破了贵族垄断教育的局面,即由“学在官府”到“学在民间”

一定时期的文化是一定时期政治经济的产物

延伸:春秋战国时期“士”阶层的认识1.先秦时最低级的贵族阶层。也是古代四民(士、农、工、商)之一。春秋时,士大多为卿大夫的家臣,有的以俸禄为生,有的有食田。战国以后,逐渐成为统治阶级中知识分子的通称,是脱离生产劳动的读书人。2.在“学在官府”时期,士接受了良好的教育。3.春秋时代,有些卿大夫为扩大影响,巩固地位,设法招徕士众以张声势,很多士便投靠到他们那里。还有部分士为解决经济困难去为人办丧事,当赞礼,或经营工商业;也有人从事私人讲学,传授文化知识,从此中国历史上又出现了一批专门从事文化活动的士。他们游学各国,思想活跃。

(1)孔子:(春秋)儒家学派的创始人

“仁”,即“仁者爱人”,关爱他人;统治者要爱惜民力(民本)“礼”,即“克己复礼”,恢复西周的礼乐制度 (保守性)

③ 政治思想:为政以德;

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。 子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语·为政》

③教育思想:首创私学,主张“有教无类”,打破贵族垄断文化教育的局面。

(1)老子:(春秋)道家学派的创始人。

①哲学:朴素唯物主义:“道”是万物的本原,追求天人合一;朴素辩证法:事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚。

道生一,一生二,二生三,三生万物。 人法地,地法天,天法道,道法自然。 祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。 我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。 ——《道德经》

②政治: 顺其自然,无为而治;小国寡民。

荀子思想特点:礼法并用、王霸并重(法表礼里)墨子思想的几点解释:兼爱:主张没有等级差别的爱;非攻:反对不义的兼并战争;尚贤:选用人才不分贵贱,唯才是举;节用:提倡节俭,反对铺张浪费庄子思想的几点解释:“齐物”,即万物齐一,任何事物在本质上相同“逍遥 ”的人生态度,旁观、超然、无所恃 天与人“不相胜”,人必须顺应自然

韩非——法家思想的集大成者,

(1)将“法”、“术”、“势”相结合,法术势三者不可分离,势是法和术的前提,法是要求臣下必须遵守的,术是君主时刻不能分离的“君无术则弊于上,臣无法则乱于下” (2)主张加强君主集权“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。(3)厉行赏罚,奖励耕战(以法治国)“以法为本,法不阿贵……刑过不避大臣,赏善不遗匹夫(4)反对儒家“以古非今”的历史观,认为社会是不断发展变化的,主张变法革新。

相关课件

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 教学演示课件ppt,共32页。PPT课件主要包含了春秋五霸,战国七雄,商鞅变法,思考商鞅变法的特点,商鞅变法的影响等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 背景图课件ppt,共39页。PPT课件主要包含了春秋无义战,战国七雄,桂陵之战,马陵之战,长平之战,围魏救赵,纸上谈兵,减灶计,战国时期三次经典战役,春秋争霸战争等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 教课ppt课件,共36页。PPT课件主要包含了公元前1046年,公元前841年,公元前771年,公元前770年,王室衰微礼崩乐坏,两幅图有什么变化,天下大势分久必合,三家分晋,田氏代齐,华夏认同等内容,欢迎下载使用。