高中生物人教版 (2019)选择性必修1第2节 神经调节的基本方式学案设计

展开见学用16页

一、反射和反射弧

1.神经调节的基本方式——反射

反射是指在① 中枢神经系统 的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。

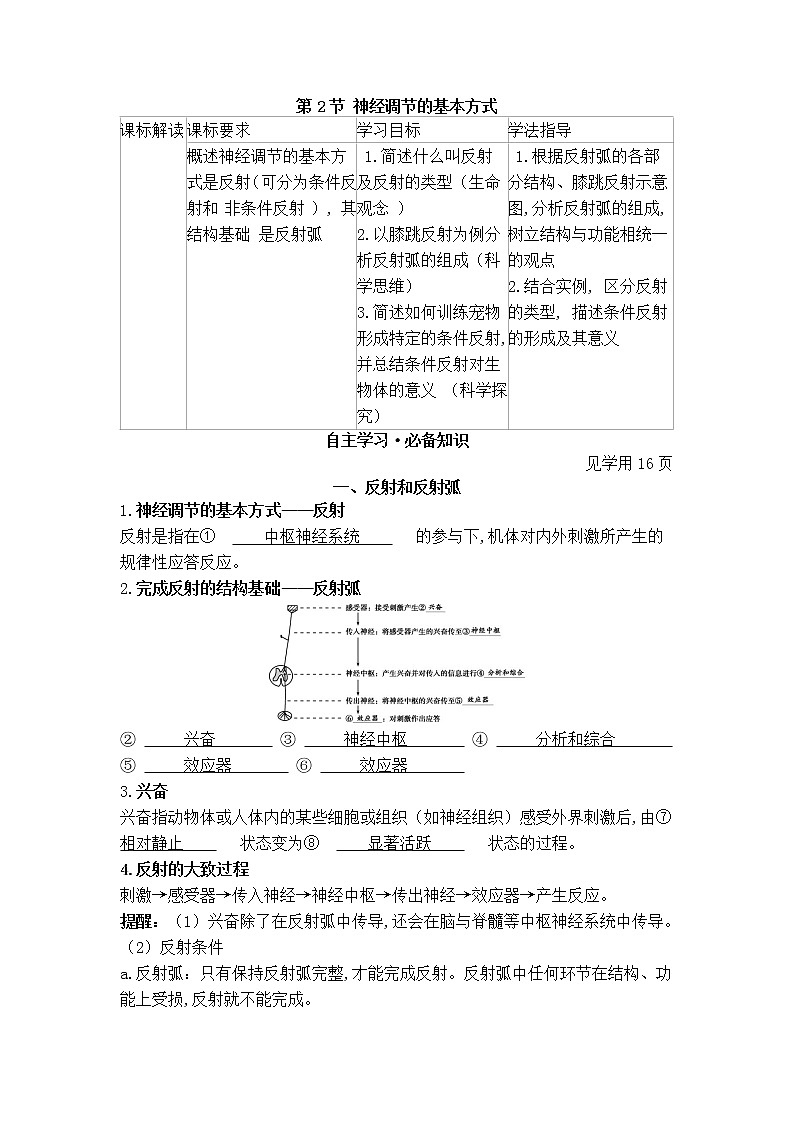

2.完成反射的结构基础——反射弧

② 兴奋 ③ 神经中枢 ④ 分析和综合 ⑤ 效应器 ⑥ 效应器

3.兴奋

兴奋指动物体或人体内的某些细胞或组织(如神经组织)感受外界刺激后,由⑦ 相对静止 状态变为⑧ 显著活跃 状态的过程。

4.反射的大致过程

刺激→感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器→产生反应。

提醒:(1)兴奋除了在反射弧中传导,还会在脑与脊髓等中枢神经系统中传导。

(2)反射条件

a.反射弧:只有保持反射弧完整,才能完成反射。反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。

b.刺激:只有对反射弧中的感受器施加足够强度的刺激,才会发生反射,刺激过弱反射不会发生。

(3)缩手反射的反射弧由三个神经元(传入神经元、中间神经元、传出神经元)组成。膝跳反射的反射弧由两个神经元(传入神经元、传出神经元)组成。

二、非条件反射与条件反射

1.非条件反射

(1)概念:出生后无须训练就具有的反射,如缩手反射等。

(2)数量:⑨ 有限 。

2.条件反射

(1)概念:出生后在生活过程中通过⑩ 学习和训练 而形成的反射。

(2)数量:⑪ 几乎是无限的 。

(3)条件反射的建立与消退

a.建立:⑫ 条件 反射是在⑬ 非条件 反射的基础上,通过⑭ 学习 和⑮ 训练 而建立的。

b.维持条件:需要⑯ 非条件刺激 的不断强化。

c.消退:条件反射的消退是中枢把原先引起⑰ 兴奋性 效应的信号转变为产生⑱ 抑制性 效应的信号,对动物来说是一个新的学习过程,需要⑲ 大脑皮层 的参与。

d.建立意义:条件反射使机体具有更强的⑳ 预见性 、㉑ 灵活性和适应性 ,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。

互动探究·关键能力

见学用16页

主题学习一 反射与反射弧

情境探究

仔细观察下列缩手反射示意图,思考并回答问题:

(1)该反射弧中2、4分别代表什么?你的判断依据是什么?

(2)直接刺激反射弧中的传出神经,也会引起效应器发生相应的反应,这是否属于反射?为什么?

(3)感受器和效应器都是由神经元构成的吗?

(4)针刺手指皮肤时,人会感到疼痛,写出人体接受针刺产生痛觉的过程。

答案:提示:(1)2为传入神经,4为传出神经。判断依据是:传入神经有神经节;脊髓内与“”相连的神经元为传入神经。

(2)不属于,反射需要完整的反射弧。

(3)感受器是指感觉神经末梢,并不是完整神经元。效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体,也不是神经元。

(4)感受器(手指皮肤)→传入神经→大脑皮层(产生痛觉)。

归纳总结

1.反射弧各部分结构的破坏对功能的影响

2.反射弧中传入神经和传出神经的判断

(1)根据是否具有神经节(C)判断:有神经节的是传入神经。

(2)根据脊髓灰质内突触结构判断:图示中与“”相连的为传入神经,与“”相连的为传出神经。

(3)根据脊髓灰质结构判断:与前角(膨大部分)相连的为传出神经,与后角(狭窄部分)相连的为传入神经。

经典例题

例1 (2021山东滨州渤海中学高二质量检测)如图为人缩手反射的示意图,下列说法中正确的是( )

A.阻断①,病人有感觉,但手不能运动

B.缩手反射中枢受损时,刺激图中③处仍可产生正常的反射活动

C.如果①处受损,则人体不能产生相应感觉,但是能够对图中刺激做出反应

D.被针刺后缩手和害怕被针刺而缩手都是需要大脑皮层参与的非条件反射

答案: C

解析:缩手反射的神经中枢位于脊髓,①处受损,兴奋不能传到大脑产生感觉,但手能运动,A错误;缩手反射中枢受损时,刺激图中③处仍可产生缩手现象,但该过程没有经过完整的反射弧,不能称为反射活动,B错误;缩手反射属于非条件反射,神经中枢位于脊髓,①处受损,缩手反射可以完成,但兴奋不能传到大脑产生相应感觉,C正确;缩手反射属于非条件反射,神经中枢位于脊髓不需要大脑皮层的参与就能完成,而害怕被针刺而缩手属于条件反射,需要大脑皮层的参与,D错误。

素养解读

结合反射弧的结构模式图,运用归纳与概括、对比分析等科学思维方法,理解反射弧各部分的功能,解释反射弧中部分受损带来的影响,形成结构与功能相适应的生物学观念。

素养落实

1.(2021山东枣庄滕州一中高二月考)在用脊蛙(去除脑保留脊髓的蛙)进行反射弧分析的实验中,破坏缩腿反射弧在左后肢的部分结构,观察双侧后肢对刺激的收缩反应,结果如下:

上述结果表明,反射弧被破坏的部分可能是( )

A.感受器 B.效应器和传入神经

C.感受器和传入神经 D.效应器

答案: B

解析:由题中信息可知缩腿反射弧有4个:①左后肢感受器→左后肢传入神经→神经中枢→左后肢传出神经→左后肢效应器;

②左后肢感受器→左后肢传入神经→神经中枢→右后肢传出神经→右后肢效应器;

③右后肢感受器→右后肢传入神经→神经中枢→右后肢传出神经→右后肢效应器;

④右后肢感受器→右后肢传入神经→神经中枢→左后肢传出神经→左后肢效应器。破坏左后肢的部分结构,若结构是感受器或感受器和传入神经,那么刺激右后肢,左后肢应收缩,与题表反应不符;

若该结构为效应器,那么刺激左后肢,右后肢应收缩,与题表反应不符,故B正确。

主题学习二 非条件反射与条件反射

情境探究

科学家巴甫洛夫进行了关于狗吃食物的实验。狗吃食物时分泌唾液,不给食物,则不会引起唾液分泌。巴甫洛夫在每次喂食前先摇铃,经过若干次训练后,只要铃声响起,不给食物,狗也分泌唾液。思考并回答问题:

(1)狗吃食物时分泌唾液属于哪种类型的反射,反射中枢在什么部位?请写出相关反射弧。

(2)文中“食物”和“铃声”分别属于哪种刺激?

(3)非条件反射与条件反射之间有什么联系?

答案:提示:(1)狗吃食物时分泌唾液属于非条件反射;反射中枢在大脑皮层以下。食物刺激口腔黏膜及味觉感受器→传入神经→唾液分泌中枢→传出神经→唾液腺。

(2)食物属于非条件刺激;铃声既属于无关刺激,又属于条件刺激。

(3)条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的。

归纳总结

条件反射和非条件反射的比较

经典例题

例2(2021山东临沂兰陵一中高二期中质量检测)反射是神经调节的基本方式,下列关于反射的叙述中,错误的是( )

A.不能用非条件刺激强化条件反射

B.望梅止渴需要大脑皮层参与才能完成

C.条件反射和非条件反射都一定需要神经中枢参与

D.一些反射可以形成也可以消失,比如小狗听到铃声分泌唾液

答案:A

解析:狮子跳火圈后,驯兽员立即给狮子一块肉吃,这种做法就是用非条件刺激强化条件反射,A错误;望梅止渴是条件反射,需要大脑皮层的参与才能完成,B正确;反射的结构基础是反射弧,反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成的,反射一定需要神经中枢参与,C正确;反射是神经调节的基本方式,分为条件反射和非条件反射,条件反射可以形成也可以消失,如小狗听到铃声分泌唾液,D正确。

素养解读

根据对“条件反射建立过程和功能”的理解,比较非条件反射和条件反射在形成时间、神经中枢、形成条件、功能等方面的不同,理解非条件反射对机体的重要意义。

素养落实

2.(2021山东青岛高二期中)研究显示气味会导致鼻孔气体吸入量变化,但与声音无关。在睡眠过程中,多次给予诸如狗叫声——愉悦气味或猫叫声——厌恶气味强化后,所形成的条件反射即使在醒来后依然存在。下表组合中最能证明声音和气体吸入量间建立条件反应的是( )

A.①③B.②③C.①④D.②④

答案: B

解析:分析表格信息可知:②③对比说明吸收愉悦气体或厌恶气体的量只与强化刺激的动物叫声有关,而与其他动物叫声无关,由此可说明声音和气体吸入量间建立了条件反应。故B正确,A、C、D错误。

评价检测·课堂达标

见学用18页

课堂小结

课堂检测

1.下列叙述,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)植物和微生物也有反射活动。( × )

(2)非条件反射的神经中枢一定位于脊髓。( × )

(3)感受器是指传入神经末梢,效应器是指传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体。( √ )

(4)一个完整的反射活动至少需要两个神经元完成。( √ )

2.反射和反射弧的关系是( )

A.反射活动可以不完全通过反射弧来实现

B.反射活动的完成必须通过反射弧来实现

C.只要反射弧完整,必然出现反射活动

D.反射和反射弧在性质上完全相同

答案: B

解析:反射是神经调节的基本方式,是在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。反射弧是反射的结构基础。反射弧的完整性是完成反射的前提条件。反射活动还需要适宜的刺激才能出现。

3.下列关于反射弧的叙述,不正确的是( )

A.反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成

B.感受器接受刺激后能产生兴奋

C.神经中枢位于脑和脊髓

D.效应器只由运动神经元的神经末梢组成

答案: D

解析:效应器由运动神经元的神经末梢及其所支配的腺体或肌肉组成,D错误。

4.“一朝被蛇咬,十年怕井绳”中蕴含了反射知识。下列有关说法正确的是( )

A.该反射是先天性的

B.该反射的神经中枢在脊髓

C.该反射属于非条件反射

D.该反射的神经中枢在大脑皮层

答案: D

解析:“一朝被蛇咬,十年怕井绳”是在非条件反射的基础上,在大脑皮层参与下完成的条件反射,因此这一反射的神经中枢在大脑皮层,而不在脊髓。

5.如图为反射弧模式图。请分析回答相关问题:

(1)结构4是反射弧组成中的 ,判断依据是 。结构1、5分别是反射弧中的 、 。

(2)分别在A、D两处给予一定强度的刺激,都能引起效应器的反应,刺激 (填“A”或“D”)处引起的反应,称为反射。刺激B处或C处引起效应器的反应, (填“属于”或“不属于”)反射。

答案:(1)传出神经 ; 神经节的位置 ; 感受器 ; 效应器 (2)D ; 不属于

解析:根据题意和图示分析可知:1是感受器,2是传入神经,3是神经中枢,4是传出神经,5是效应器。

(1)根据2上有神经节,说明2是传入神经,则4是传出神经。

(2)反射的完成必须经过完整的反射弧,所以只有刺激D(感受器)处引起效应器的反应才属于反射。刺激B处或C处能引起效应器的反应,但由于反射弧不完整,不能称为反射。

课标解读

课标要求

学习目标

学法指导

概述神经调节的基本方式是反射(可分为条件反射和 非条件反射 ), 其结构基础 是反射弧

1.简述什么叫反射及反射的类型(生命观念 )

2.以膝跳反射为例分析反射弧的组成(科学思维)

3.简述如何训练宠物形成特定的条件反射,并总结条件反射对生物体的意义 (科学探究)

1.根据反射弧的各部分结构、膝跳反射示意图,分析反射弧的组成,树立结构与功能相统一的观点

2.结合实例, 区分反射的类型, 描述条件反射的形成及其意义

反射弧的结构

组成结构的细胞或部位

功能

结构破坏对功能的影响

感受器

感觉神经末梢的特殊结构

将内、外界刺激的信息转变为神经的兴奋

既无感觉又无效应

↓

感觉神经元

将兴奋由感受器传入神经中枢

既无感觉又无效应

传入神经

↓

调节某一特定生理功能的神经元群

对传入的兴奋进行分析与综合

既无感觉又无效应

神经中枢

↓

运动神经元

将兴奋由神经中枢传至效应器

只有感觉但无效应

传出神经

↓

传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等

对内、外界刺激作出相应的应答

只有感觉但无效应

效应器

联系

反射弧中任何一个环节中断,反射便不能发生,必须保证反射弧结构的完整性,才能完成反射活动

刺激部分

反应

破坏前

破坏后

左后肢

左后肢收缩

右后肢收缩

左后肢不收缩

右后肢不收缩

右后肢

左后肢收缩

右后肢收缩

左后肢不收缩

右后肢收缩

非条件反射

条件反射

形成

生来就有的先天性反射

在生活过程中逐步形成的反射

反射弧特点

由大脑皮层以下的神经中枢完成

需要大脑皮层的参与

神经联系

固定、不会消退

暂时、会消退

引起反射的刺激

感受器接受的直接刺激

任何无关刺激都可以作为条件反射的刺激

组别

①

②

③

④

处理方式

狗叫声

猫叫声

狗叫声

猫叫声

公鸡声

母鸡声

愉悦气味

厌恶气味

与无气味时气体吸入量比值

1.0

1.0

1.5

0.8

1.0

1.0

1.6

0.7

高中生物人教版 (2019)选择性必修1第2节 神经调节的基本方式导学案: 这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修1第2节 神经调节的基本方式导学案,共10页。学案主要包含了反射与反射弧,非条件反射与条件反射等内容,欢迎下载使用。

高中人教版 (2019)第2节 神经调节的基本方式学案设计: 这是一份高中人教版 (2019)第2节 神经调节的基本方式学案设计,共9页。

人教版 (2019)选择性必修1第1节 细胞生活的环境学案: 这是一份人教版 (2019)选择性必修1第1节 细胞生活的环境学案,共12页。学案主要包含了体内细胞生活在细胞外液中等内容,欢迎下载使用。