资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容

还剩19页未读,

继续阅读

所属成套资源:苏教版五年级科学上册课件PPT+教案+同步练习

成套系列资料,整套一键下载

苏教版五年级上册 3.11《地球的内部》课件+教案+同步练习

展开

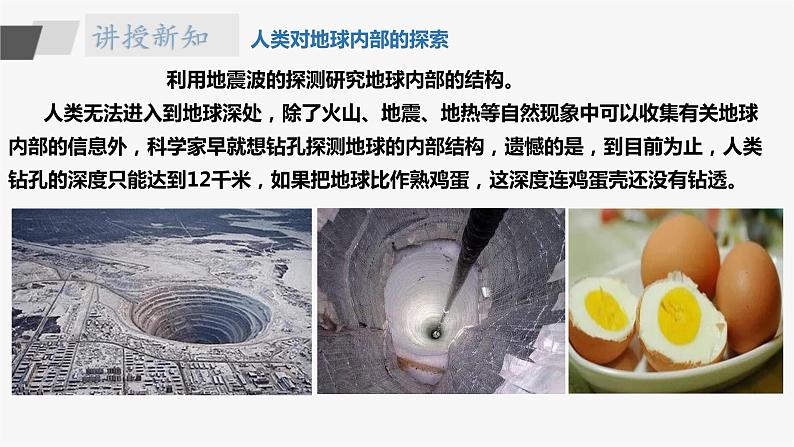

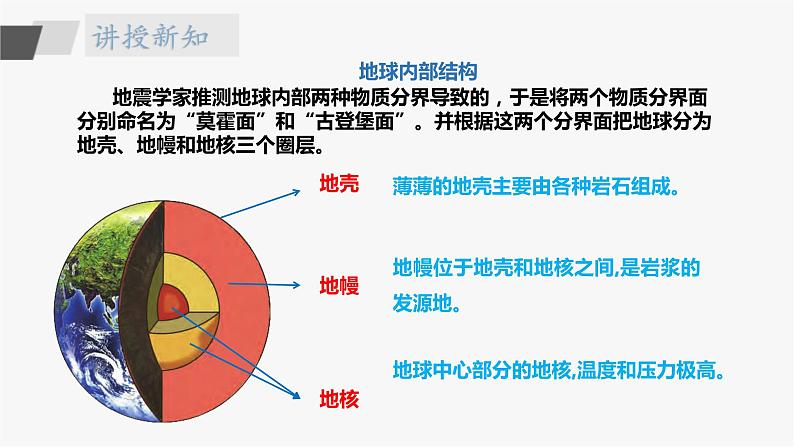

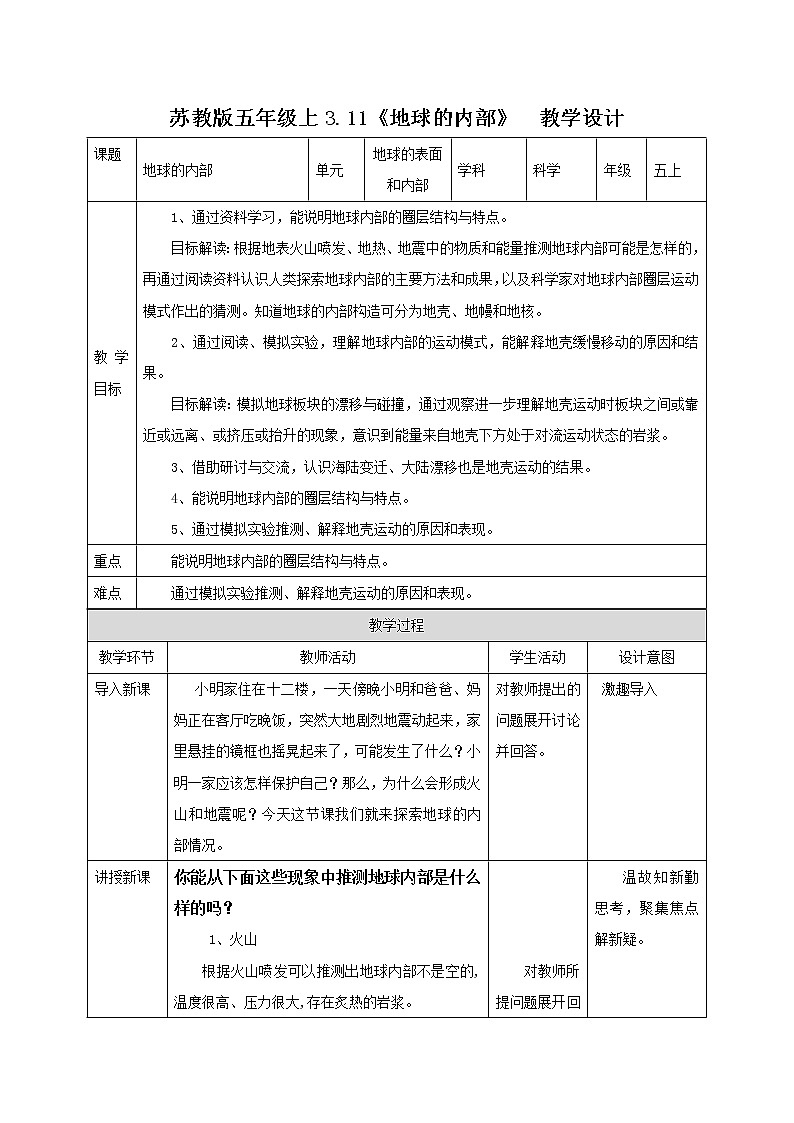

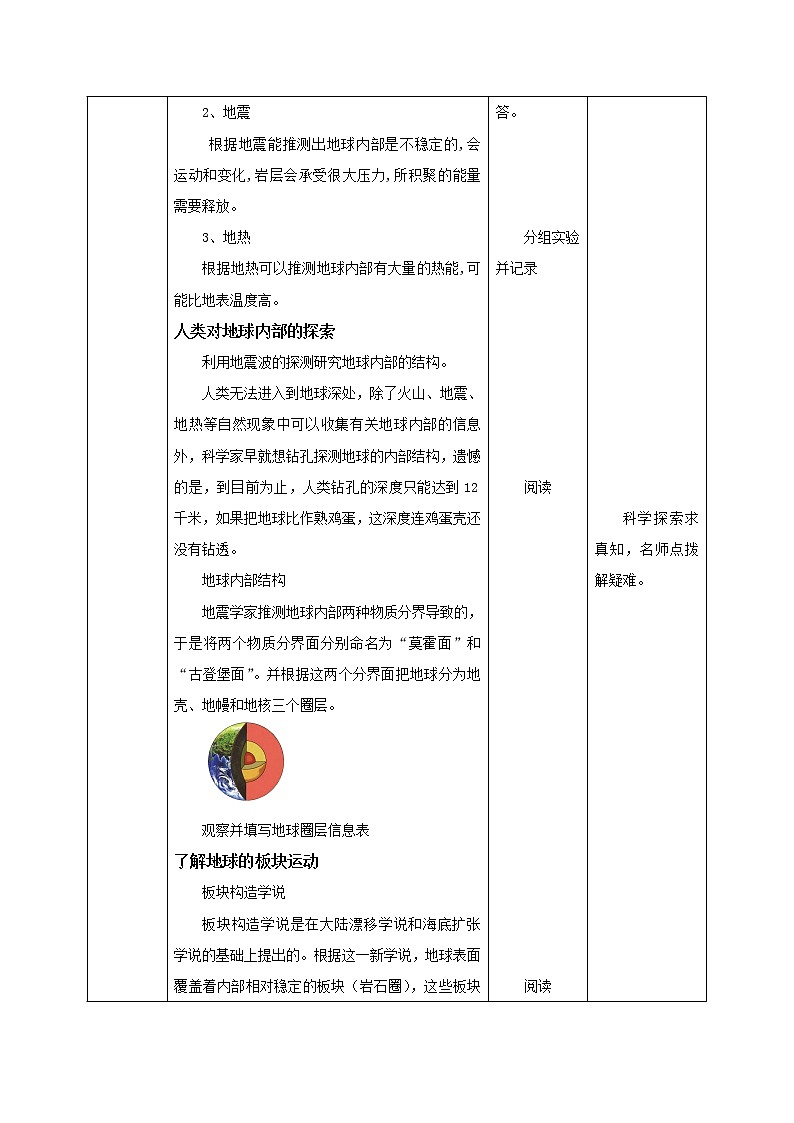

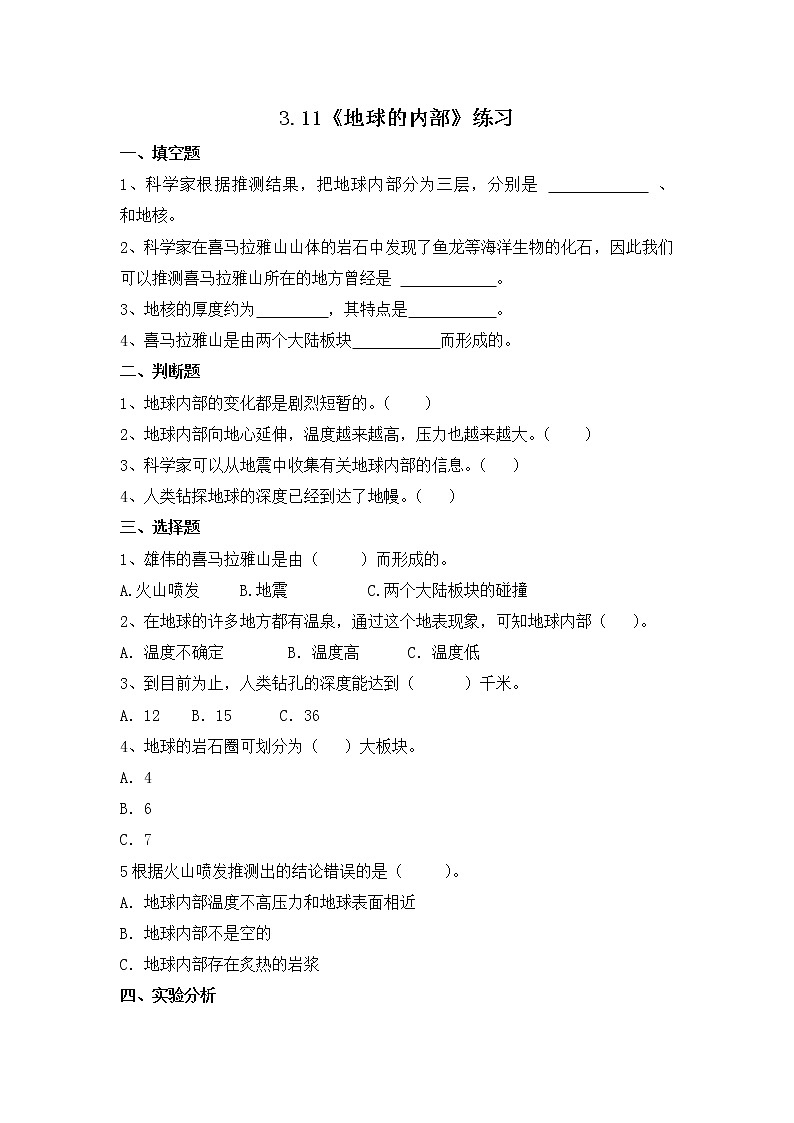

苏教版(2017)五年级上册科学第三单元 地球的表面和内部第二节 地球的内部目录/CONTENTS导入新课讲授新知小试牛刀课堂小结 小明家住在十二楼,一天傍晚小明和爸爸、妈妈正在客厅吃晚饭,突然大地剧烈地震动起来,家里悬挂的镜框也摇晃起来了,可能发生了什么?小明一家应该怎样保护自己?那么,为什么会形成火山和地震呢?今天这节课我们就来探索地球的内部情况。导入新课你能从下面这些现象中推测地球内部是什么样的吗 1、火山 根据火山喷发可以推测出地球内部不是空的,温度很高、压力很大,存在炙热的岩浆。讲授新知 2、地震 根据地震能推测出地球内部是不稳定的,会运动和变化,岩层会承受很大压力,所积聚的能量需要释放。讲授新知 3、地热根据地热可以推测地球内部有大量的热能,可能比地表温度高。讲授新知人类对地球内部的探索 利用地震波的探测研究地球内部的结构。 人类无法进入到地球深处,除了火山、地震、地热等自然现象中可以收集有关地球内部的信息外,科学家早就想钻孔探测地球的内部结构,遗憾的是,到目前为止,人类钻孔的深度只能达到12千米,如果把地球比作熟鸡蛋,这深度连鸡蛋壳还没有钻透。 讲授新知 地球内部结构 地震学家推测地球内部两种物质分界导致的,于是将两个物质分界面分别命名为“莫霍面”和“古登堡面”。并根据这两个分界面把地球分为地壳、地幔和地核三个圈层。 薄薄的地壳主要由各种岩石组成。地幔位于地壳和地核之间,是岩浆的发源地。地球中心部分的地核,温度和压力极高。讲授新知地球圈层信息表 有厚有薄厚约2900千米厚约3400千米平均厚度仅17千米,均为坚硬的岩石。为不同形态的岩浆。高温高压。讲授新知了解地球的板块运动板块构造学说 板块构造学说是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。根据这一新学说,地球表面覆盖着内部相对稳定的板块(岩石圈),这些板块确实在以每年1厘米到10厘米的速度在移动。由于地球表面积是有限的,地球板块分类为三种状态:其一为彼此接近的汇聚型板块边界;其二为彼此远离的分离型板块边界;其三为彼此交错的转换型板块边界。板块本身是不会变形的,地球表面活动便都在这三种状态下集中发生。讲授新知 科学家在1968年将全球地壳划分为六大板块:太平洋板块、亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块和南极洲板块。其中除太平洋板块几乎全为海洋外,其余五个板块既包括大陆又包括海洋。讲授新知板块构造学说将全球的岩石圈划分为六大板块,认为板块在相对移动的过程中,或向两边张裂,或彼此碰撞,从而形成了地球表面的基本面貌。讲授新知结论:地球板块的运动引起火山喷发或地震,改变了地形。喜马拉雅山东非大裂谷讲授新知 模拟地球板块的漂移与碰撞实验目的:能用简单的器材模拟地球板块的漂移与碰撞过程。实验材料:水、烧杯、泡沫块、酒精灯、火柴、三脚架、石棉网、粘稠的液体如牛奶等。讲授新知正确使用酒精灯,并且在实验的过程中不要触碰加热中的烧杯,以免烫伤。要点提示实验方法:在盛有水的烧杯里放一些泡沫块,给水加热,仔细观察泡沫块的运动。讲授新知实验现象:当加热时,水的热对流运动会更显著,泡沫块会随着下方水的热对流运动从温度高的地方向四周温度较低的地方移动,呈现出或分离或靠近的现象。讲授新知了解地球的板块运动实验分析:泡沫块运动的力量来自水的对流运动。地球板块运动的力量来自岩浆在高温高压作用下产生的运动。地球板块运动引发的自然现象有火山喷发、地震、海陆变迁、大陆漂移等。实验结论: 就像漂浮在沸腾的水面上的泡沫块,各个大陆板块相互碰撞、分离、平移,从而导致地表的巨大变化。如形成山脉、高原、裂谷和海沟等,甚至还会引发火山爆发、地震、海啸等。如果把水换成黏稠的液体,泡沫块会怎样运动呢? 把水换成牛奶加热,因为牛奶比较粘稠,因此泡沫块运动速度较缓,但是在加热的过程中,泡沫块仍然会移动,并且在移动中泡沫块之间还会发生碰撞。有的是轻微的碰撞,有的碰撞比较激烈。 讲授新知推测喜马拉雅山很久以前的情况 喜马拉雅山是世界最雄伟、高大的山系,2020年最新雪面高程为8848.86米。20世纪60年代,科学家在喜马拉雅山采集到鱼龙、菊石类、双壳类等海洋生物的化石。根据发现的化石,你能推测出喜马拉雅山很久以前的情况吗?讲授新知分析:20世纪60年代,科学家在喜马拉雅山上采集到鱼龙、菊石类、双壳类等海洋生物的化石。这些生物原本是生活在海洋中的,但是现如今却出现在世界上最高的山脉——喜马拉雅山脉上。结论:我们推测喜马拉雅山所处地区在很久很久以前是海洋。讲授新知对比地球大陆板块的变化 1620年英国人弗兰西斯·培根他提出了西半球曾经与欧洲和非洲连接的可能性。1668年法国R.P.F.普拉赛认为在大洪水以前,美洲与地球的其他部分不是分开的。到19世纪末,奥地利地质学家修斯(Eduard Suess,1831~1914)注意到南半球各大陆上的岩层非常一致,因而将它们拟合成一个单一大陆,称之为冈瓦纳古陆。1912年阿尔弗雷德·魏格纳正式提出了大陆漂移学说,并在1915年发表的《海陆的起源》一书中作了论证。由于当时不能更好地解释漂移的机制问题,曾受到地球物理学家的反对。20世纪50年代中期至60年代,随着古地磁与地震学、宇航观测的发展,使一度沉寂的大陆漂移说获得了新生,并为板块构造学的发展奠定了基础。讲授新知讲授新知1、科学家根据推测结果,把地球内部分为三层,分别是( )、( )和地核。一、填空2、科学家在喜马拉雅山山体的岩石中发现了鱼龙等海洋生物的化石,因此我们可以推测喜马拉雅山所在的地方曾经是( )。地壳地幔海洋小试牛刀1、地球内部的变化都是剧烈短暂的。( )二、判断2、地球内部向地心延伸,温度越来越高,压力也越来越大。( )×√小试牛刀三、选择题1、雄伟的喜马拉雅山是由( )而形成的。A.火山喷发B.地震C.两个大陆板块的碰撞C小试牛刀 这节课,我们初步了解了地球的内部构造,知道地球从地表到中心分为地壳、地幔、地核三个圈层。同时我们还了解到由于地球板块的运动,形成了我们现在地球表面的基本面貌。课堂小结再 见

相关资料

更多