陕西省汉中市西乡县第一中学2025届高三上学期开学考试历史试题(原卷版)

展开

这是一份陕西省汉中市西乡县第一中学2025届高三上学期开学考试历史试题(原卷版),共7页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上, 唐朝柳宗元云, 《岳麓书院藏秦简》记载, 史载, 据《宋志》记载, 吕思勉评价科举制等内容,欢迎下载使用。

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(每题3分,共48分)

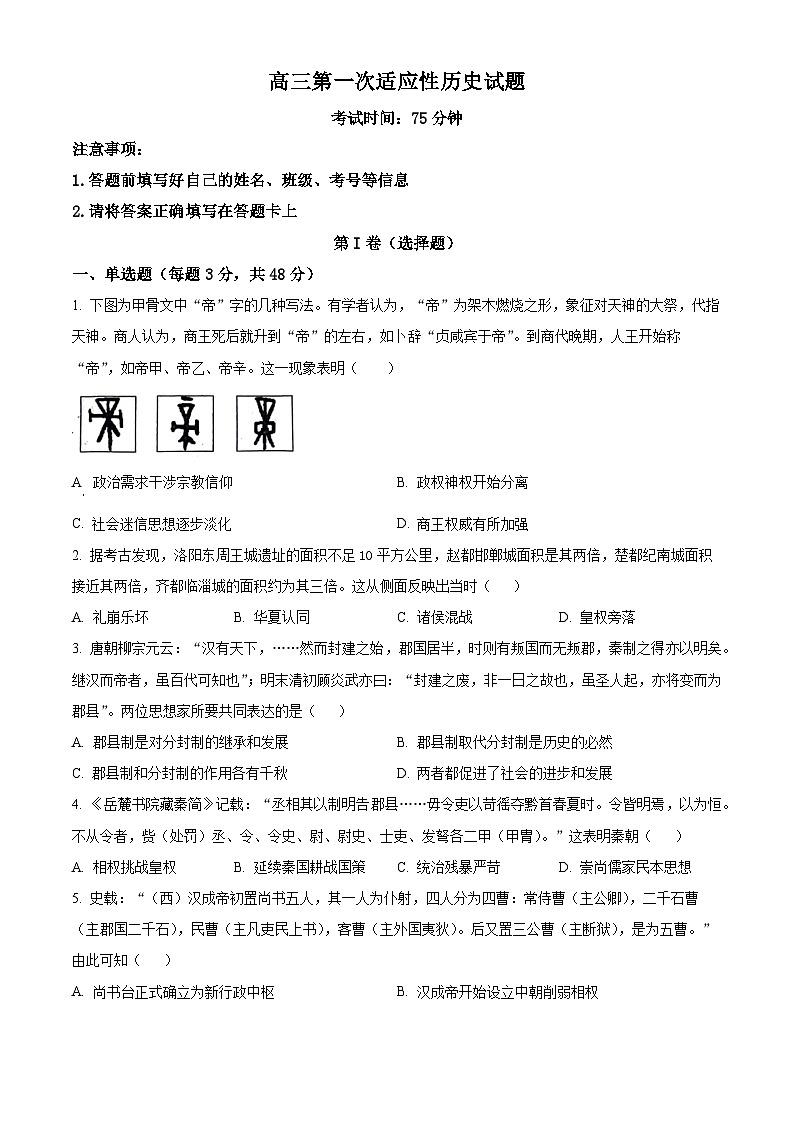

1. 下图为甲骨文中“帝”字的几种写法。有学者认为,“帝”为架木燃烧之形,象征对天神的大祭,代指天神。商人认为,商王死后就升到“帝”的左右,如卜辞“贞咸宾于帝”。到商代晚期,人王开始称“帝”,如帝甲、帝乙、帝辛。这一现象表明( )

A 政治需求干涉宗教信仰B. 政权神权开始分离

C. 社会迷信思想逐步淡化D. 商王权威有所加强

2. 据考古发现,洛阳东周王城遗址的面积不足10平方公里,赵都邯郸城面积是其两倍,楚都纪南城面积接近其两倍,齐都临淄城的面积约为其三倍。这从侧面反映出当时( )

A. 礼崩乐坏B. 华夏认同C. 诸侯混战D. 皇权旁落

3. 唐朝柳宗元云:“汉有天下,……然而封建之始,郡国居半,时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣。继汉而帝者,虽百代可知也”;明末清初顾炎武亦曰:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县”。两位思想家所要共同表达的是( )

A. 郡县制是对分封制的继承和发展B. 郡县制取代分封制是历史的必然

C. 郡县制和分封制的作用各有千秋D. 两者都促进了社会的进步和发展

4. 《岳麓书院藏秦简》记载:“丞相其以制明告郡县……毋令吏以苛徭夺黔首春夏时。令皆明焉,以为恒。不从令者,赀(处罚)丞、令、令史、尉、尉史、士吏、发弩各二甲(甲胄)。”这表明秦朝( )

A. 相权挑战皇权B. 延续秦国耕战国策C. 统治残暴严苛D. 崇尚儒家民本思想

5. 史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A. 尚书台正式确立为新行政中枢B. 汉成帝开始设立中朝削弱相权

C. 尚书各曹掌握朝廷的重要职能D. 尚书仆射控制中朝威胁到皇权

6. 《九章算术》中的“方田”讲田亩面积计算,“衰分”讨论按比例分配赋税与徭役,“均输”解决赋役的合理负担问题,“商功”解决筑城、开渠等土木工程中所遇到的各种体积计算问题。据材料可推知《九章算术》( )

A. 阐述五行相克相生的理念B. 聚焦商品交换活动的需要

C. 介绍近代西方的数学知识D. 总结国家基层治理的经验

7. 曹魏实行屯田,由各州郡设置典农中郎将等主持屯田,其中民屯田租很重,通常是“持官牛田者得六分,百姓得四分,私牛而官田者与官中分。”西晋统一后,颁行占田课田制,规定男子一人占田七十亩,女子三十亩。这一变化( )

A. 有利于小农经济的发展B. 加剧南北经济的不平衡

C. 促进了农业技术的进步D. 强化了农民的人身依附

8. 据《宋志》记载:“晋永嘉大乱,幽、冀、青、并、兖州及徐州至淮北流民,相率过淮,亦有过江在晋陵郡界者。”东晋南朝时期,在北方流民聚集区以北方原有地名设置郡县,如南徐州、南豫州、南青州等,官吏由北方人担任,侨民另立黄籍,免除赋税。东晋南朝时期的这一做法( )

A. 便利了政府的赋税征收与人口管理B. 强化了中央对基层社会的控制能力

C. 一定程度上促进了南方地区的开发D. 激化了南方与北方士族之间的矛盾

9. 唐朝后期,一位河朔藩镇幕僚述及本镇节度使更替时称,朝廷要么立刻任命亲王遥领节度使一职,要么搁置数月,之后才正式任命本镇推举的节度使。而具体的任命,通常由宦官传达。这说明此时( )

A. 藩镇的独立性受限B. 官员任免程序规范

C. 外重内轻局面出现D. 宦官权力有所扩大

10. 吕思勉评价科举制:“凡有举子皆可应,不复责之于人。往者以族姓相号召,今则五服之外,族姓之亲,虽加隆厚,亦有所不恤。”作者意在强调科举制( )

A. 是维护士族特权的政治工具B. 打破了士族垄断官位的情形

C. 提高了政府官员的文化素质D. 对国家的稳定发挥巨大作用

11. 东晋、南朝之际,本来作为人物背景的山水被重视起来,如时人王微善画,提侣“绿林扬风,白水激润”的山水画风,提出“形者融灵,而动变者心也”,认为只有心物相印,才能“以一管之笔,拟太虚之体”,画天地万物。据此可知,山水画的这一发展( )

A. 推动艺术审美与教化相结合B. 反映出民族交融推动绘画创新

C. 体现出写意忘形的绘画理念D. 表达了文人对内心世界的追求

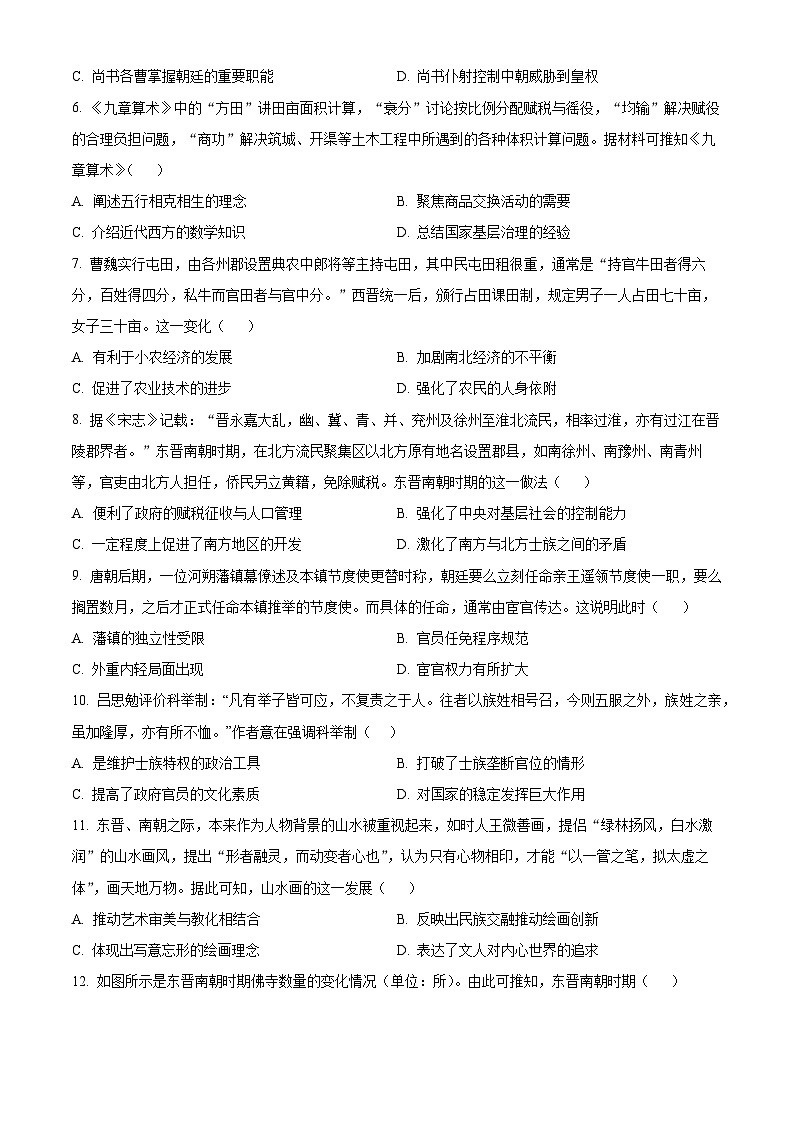

12. 如图所示是东晋南朝时期佛寺数量的变化情况(单位:所)。由此可推知,东晋南朝时期( )

A. 儒学正统地位基本丧失B. 文化重心转移到南方

C 佛教日益融入中国社会D. 佛教从南方不断外传

13. 北宋时期,赵普为太祖,太宗两朝宰相,于厅中坐屏后置二大翁,凡有人进利害文字皆投置其中,满则焚之。太宗后期,任命有“为人糊涂”之称吕端为相,制辞中明确勉励他“思尧舜以致君,无使其不及,体黄老而行化,用致乎无为”。这些做法( )

A. 推动了崇文抑武的确立B. 加强了君主专制制度

C. 助长了因循守旧的风气D. 促进了三教合流出现

14. 汉武帝时期桑弘羊建立了平准法,设平准官,按长安的物价,将各地运输到长安的物品,贵时抛售便宜时收买。王安石颁布市易法,规定粮食的市场价格下降时,平价收购囤积,待价格上涨过高时,以低于市场价出售。这些举措体现了政府( )

A. 面临统治危机B. 对经济干预

C. 打击豪强势力D. 旨在关注民生

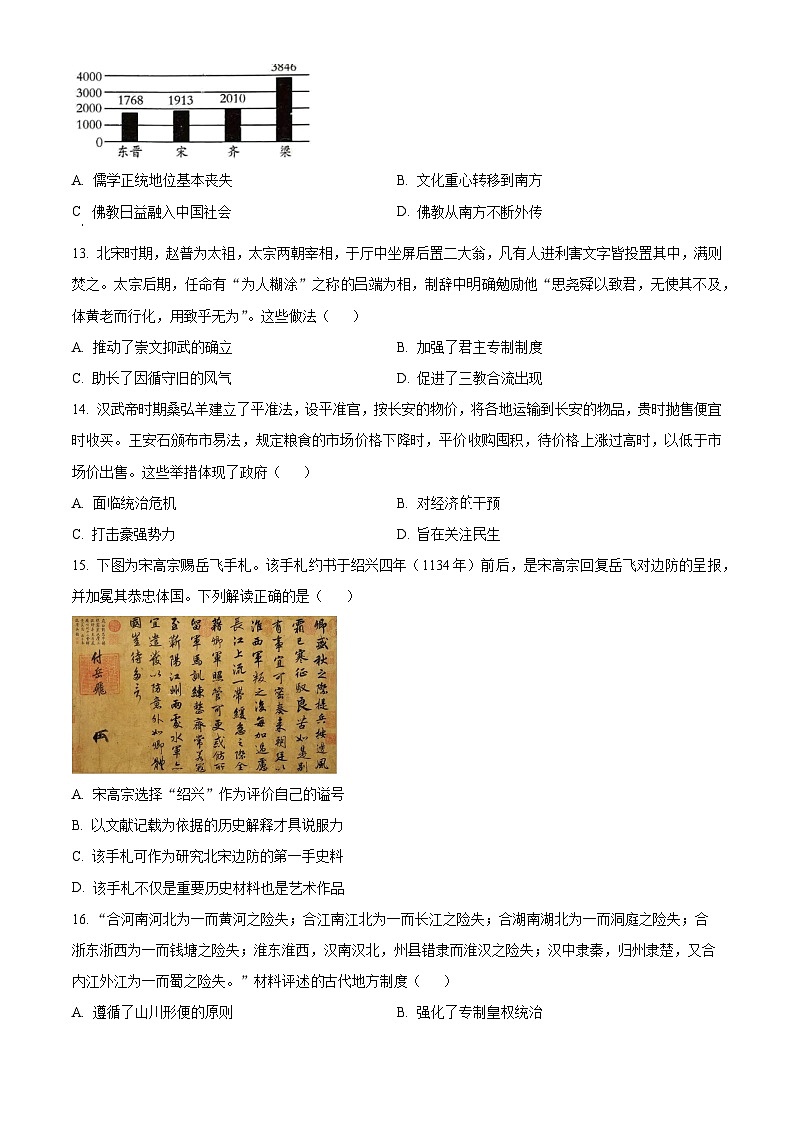

15. 下图为宋高宗赐岳飞手札。该手札约书于绍兴四年(1134年)前后,是宋高宗回复岳飞对边防的呈报,并加冕其恭忠体国。下列解读正确的是( )

A. 宋高宗选择“绍兴”作为评价自己的谥号

B. 以文献记载为依据的历史解释才具说服力

C. 该手札可作为研究北宋边防的第一手史料

D. 该手札不仅是重要历史材料也是艺术作品

16. “合河南河北为一而黄河之险失;合江南江北为一而长江之险失;合湖南湖北为一而洞庭之险失;合浙东浙西为一而钱塘之险失;淮东淮西,汉南汉北,州县错隶而淮汉之险失;汉中隶秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失。”材料评述古代地方制度( )

A. 遵循了山川形便的原则B. 强化了专制皇权统治

C. 推动了大一统国家发展D. 凸显了边疆治理水平

第II卷(非选择题)

二、材料分析题(共52分)

【农耕文明与疆域变迁】

17. [农耕文明与疆域变迁]

材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二 中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。

(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国实行的授田制“可以把所受之田作为世业传之子孙后代”,授田皆来自国家,这是战国时期的基本土地制度。在统一全国前后,秦的土地私有现象越来越多。汉承秦制,汉初的民田制度有大量土地继承、买卖和赠送的规定,一直到东汉末年“大乱之后,民人分散,土业无主,皆为公田”,曹魏让其军队和招募贫民、流民开始大规模屯田,蜀汉和东吴政权也都纷纷仿效。西晋对军屯仍非常重视,东晋亦同样如此。西晋八王之乱后,在国家掌握大量土地的情况下,北魏孝文帝实行了均田制,每户的受田划分为国有土地(露田)和私有土地(桑田),桑田数量相对较少,这种土地所有制的形式可以说是战国授田制的改版。以后,无论东魏、西魏,北齐、北周,还是隋朝和唐朝,都相继推行了均田制,唐中期后便逐渐让位于更有效率的土地私有制。

——摘编自晋文《秦汉魏晋南北朝土地制度的嬗变》

材料二 15、16世纪开始的英国圈地运动,是历史上第一次具有市场指向的土地确权运动,把具有庄园共同体性质的混合土地所有制界定为私人土地产权,颠覆了中世纪的基础。大农(富农)-乡绅阶层是圈地运动的发起人和不懈的推动者,货币赎买、产权交换和协商等大农主导下的协议圈地大规模地更新了耕作方式。领主利用土地契约的时效性圈占土地,一旦租约期满,可以与佃户商议续约,也可随时收回土地。契约圈地外,领主还凭据法庭的认定圈地即法庭圈地。总的看这都是经济行为,通常在合法范围内,是圈地的主流,18世纪发展为“议会圈地”则属水到渠成。强制性非法圈地凭借强权和暴力,无视和践踏佃农的土地权利的情况所占比例较小。圈地运动断断续续的经过几个个世纪使社会发生深刻变化,推动了土地市场化和农民的社会化。

——摘编自侯建新《英国史上的农业变革:圈地运动与土地确权》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述战国至隋朝土地所有制及表现形式的演变过程。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析概括与魏晋南北朝时期的土地变化相比,英国圈地运动的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中英土地变革的启示。

19. 尊重自然、顺应自然、保护自然,探索人与自然和谐共生之路,促进经济发展与生态保护协调统一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 东方青色,人通于肝,其类草木;南方赤色,入通于心,其类火;中央黄色,入通于脾,其类土;西方白色,人通于肺,其类金;北方黑色,入通于肾,其类水。

——《黄帝内经·素问·金匮真言论》

材料二 儒道两家的环保思想虽然都极其关怀自然环境,但儒家主张顺应自然,合理地可持续性地利用自然,其态度是积极的,而道家则一任自然,无为而无不为,态度是消极的。儒家学说的核心范畴是“仁”,仁既是处理人与人之间关系的规范,也是用来处理人与自然环境之间关系的范畴,道家的核心范畴是“道”,其特点就是自生自灭、自然而然、自由自在、无为而无不下为。正由于儒道两家的学说基础不同,导致了两种环保思想朝着不同的方向发展,儒家继续朝着世俗化的方向发展,而道家则发展成道教。儒家提出许多具体可行的环保思想,而且越来越具有实用性,而道家则试图从根本上解决,较少提出具体主张,其可操作性不强。

——摘编自方明星《中国古代环境立法略论——从儒道环保思想出发》

(1)根据材料一,结合所学,指出这部医学著作的理论特点和历史地位,并列举汉代在医药学方面的成就。

(2)根据材料二,简要指出儒道两家环保思想在哪些方面存在区别,并列举荀子在天人关系方面的两个核心观点。

20. 阅读材料,回答问题。

材料一 长安城外不仅有原,原间还有河流。当地的人自来就有八水绕长安的俗谚。司马相如在《上林赋》中就明确提出:“八川分流,相背异态”。

——摘编自史念海《长安八水——汉唐长安城与生态环境》

穿城河道有四:南壁曰蔡河,自陈蔡由西南戴楼门入京城辽绕,自东南陈州门出……中曰汴河,自西京洛口分水入京城,运东南之粮,凡东南方物,自此入京城,公私仰给焉……东北曰五丈河,来自济郓般挽京东路粮斛入京城……西北曰金水河……从西北水门入京城。

——摘编自《东京梦华录》

材料二 唐、北宋都城人口密度表

——白岳波《唐北宋时期市制演变研究——以都城为中心》

材料三

运用上述材料,以“唐宋都城布局”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,阐述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

面积(平方公里)

人口(万人)

人口密度(人/平方公里)

长安

84

100-180

11905-21429

东京

27.37

120-170

43844-62112

唐长安城平面复原图

北宋东京城平面复原图

相关试卷

这是一份陕西省汉中市西乡县第一中学2025届高三上学期开学考试历史试题(解析版),共14页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上, 唐朝柳宗元云, 《岳麓书院藏秦简》记载, 史载, 据《宋志》记载, 吕思勉评价科举制等内容,欢迎下载使用。

这是一份陕西省汉中市西乡县第一中学2024-2025学年高三上学期开学考试历史试题,文件包含高三第一次适应性历史试题docx、高三第一次适应性参考答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 欢迎下载使用。

这是一份福建省龙岩第一中学2025届高三上学期开学考试历史试题(原卷版),共5页。试卷主要包含了单选题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。