还剩20页未读,

继续阅读

2024春高中地理第三章生态环境保护与国家安全章末整合提升课件湘教版选择性必修3

展开

这是一份2024春高中地理第三章生态环境保护与国家安全章末整合提升课件湘教版选择性必修3,共28页。

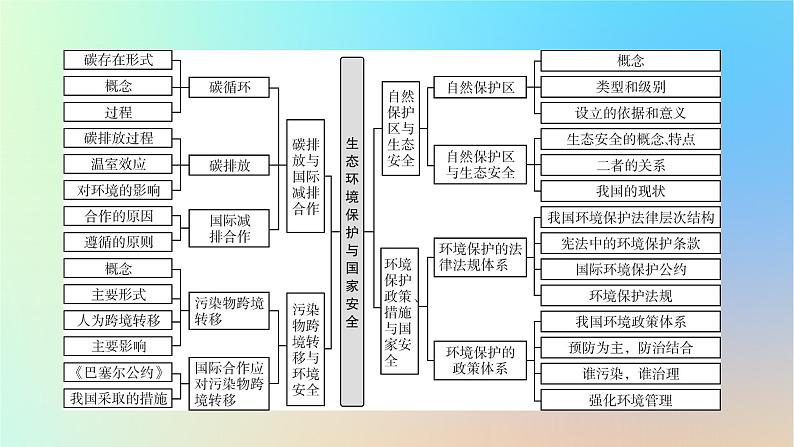

第三章 生态环境保护与国家安全章末整合提升知识·体系构建考向·链接高考考向1:全球气候变暖[命题视角]试题多结合碳排放和碳减排的知识,考查全球气候变暖及其影响。伴随全球气候变暖,极冰融化、海平面上升,中高纬度地区出现了诸多变化。为此,人类应采取提高资源利用率、保护生态环境、发展循环经济等措施维系地球生态平衡。全球气候变暖在高考试题中出现的频率较高,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以图文资料为载体,学科知识方面考查碳排放原因及减排措施等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](2023年海南高考地理)气候变化造成的不利影响在空间分布上是不均匀的,一些低收入国家和地区因全球变暖引起海平面上升而受到不利影响,他们的碳排放总量和人均量都很小,但其自然环境和社会经济受到的影响很大。据此完成第1~2题。1.以下区域中,此类国家和地区主要分布在 ( )A.欧洲西部 B.南太平洋C.南美洲中部 D.中亚地区2.为减缓上述不利影响,下列措施中合理的是 ( )A.禁止发达国家碳交易 B.加大区域间产业转移力度C.加强碳减排国际合作 D.鼓励发展中国家大量移民【答案】1.B 2.C[解析]第1题,根据所学知识可知,南太平洋岛国众多,这些国家大多国土面积狭小,经济发展水平较低,碳排放总量和人均量都很小,但全球气候变暖导致的海平上升对他们构成巨大的威胁,B项正确;欧洲西部人口密集,经济发达,消费水平高,碳排放总量和人均量都较大,A项错误;南美洲中部地势较高,受海平面上升影响小,C项错误;中亚地区深居内陆,受海平面上升影响小,D项错误。第2题,碳交易市场为绿色发展提供新思路,发达国家可以进行碳交易,A项错误;产业转移并不能减少碳排放,B项错误;加强碳减排国际合作有利于减少碳排放,缓解因全球气候变暖导致的海平面上升带来的负面影响,C项正确;发展中国家人口众多,大量移民不现实,D项错误。考向2:自然保护区[命题视角]我国为保护生态安全而设立自然保护区,试题多考查自然保护区建设的措施以及对生态安全的意义。自然保护区在高考试题中出现的频率较低,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以具体区域为载体,学科知识方面考查自然保护区的分类、设立保护区对生态安全的意义等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](2021年海南高考地理)2021年5月,首届中国国际消费品博览会在海口举办,展会上亮相的吉祥物“元宵”(下图甲)的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多生活在海拔1 000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。下图乙示意霸王岭的气候资料。据此完成第1~3题。1.在野外追踪海南长臂猿的活动轨迹,以下方案最合理的是 ( )A.1月,海拔1 000米以下 B.4月,海拔1 000米以上C.7月,海拔1 000米以下 D.10月,海拔1 000米以上2.当前,影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在 ( )A.天敌多,食物少 B.栖息地破碎,彼此分割C.全球变暖,病虫害增多 D.热带季雨林面积不断减少3.基于自然地理环境整体性的原理,有效保护海南长臂猿的措施是 ( )A.加强山水林田湖草系统治理,扩大海南长臂猿的生存空间B.加强巡山和人工驯化,保护海南长臂猿的生存环境C.加快道路建设,完善保护区的基础设施D.发展基因技术,优化海南长臂猿种群结构【答案】1.C 2.B 3.A[解析]第1题,海南为热带季风气候,10月至次年3月为旱季,4—9月为雨季。据材料“海南长臂猿旱季多生活在海拔1 000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动”可知,1月为旱季,海南长臂猿主要分布在海拔1 000米以上,A项错误;7月为雨季,海南长臂猿主要分布在海拔1 000米以下的区域,C项正确;4月和10月为旱季和雨季交替的季节,其活动轨迹不易追踪,B、D项错误。第2题,据材料“1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长”可知,建立了霸王岭自然保护区后,长臂猿食物增多,A项错误;自然保护区中有山脊、道路等,将长臂猿栖息地分割,使得猿群分布比较分散,成为影响其生存和种群数量增长的因素,B项正确;无法明确在气候变暖背景下,当地的病虫害是否增多,C项错误;建立自然保护区,热带季雨林面积增大,D项错误。第3题,加强山水林田湖草系统治理,改善生态环境,有利于扩大海南长臂猿的栖息地,进而扩大其生存空间,有效保护海南长臂猿,A项正确;加强巡山会打扰其生存环境,人工驯化不利于野生习性的保护,B项错误;加快道路建设,使栖息地更加破碎,不利于保护海南长臂猿,C项错误;基因技术应主要针对濒临灭绝的生物种类,近些年海南长臂猿数量有所增加,不需要采用基因技术,D项错误。考向3:污染物的跨境转移[命题视角]试题多结合具体案例,针对污染物跨境转移的形式,对污染物跨境转移的原因、影响及解决措施进行考查。污染物跨境转移在高考试题中出现的频率较高,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以具体情境为载体,学科知识方面考查污染物跨境转移的原因及解决途径等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](经典高考题)下图为北太平洋主要“垃圾洲”(由大量塑料物品和碎屑物组成的漂浮物聚集区域)分布示意图。读图,完成第1~2题。1.“垃圾洲”的固体漂浮物主要来自 ( )①大气沉降 ②河流输入 ③海洋运输 ④海底上泛A.①② B.③④C.②③ D.①④2.2011年日本发生“3.11”大地震,震中位于图中甲地,附近海域产生大量的固体漂浮物,这些漂浮物在洋流作用下主要漂向 ( )A.西北方 B.东南方C.东北方 D.西南方【答案】1.C 2.C[解析]第1题,根据材料,“垃圾洲”漂浮物主要由大量塑料物品和碎屑物组成,主要是河流输入和海洋运输产生的垃圾,不可能来自大气沉降和海底上泛。第2题,读图,图中甲地附近有北太平洋暖流经过,附近海域产生大量的固体漂浮物,这些漂浮物在洋流作用下主要漂向东北方向,C项正确。考向4:环境保护[命题视角]环境保护与国家安全相关的试题主要考查环境保护历程以及我国的环境保护政策和措施。从国家安全角度看待环境保护问题,在高考试题中出现的频率较高,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以具体区域环境问题为载体,学科知识方面考查环境问题、对策以及对国家环境安全的意义等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](2023年6月浙江选考地理)在“双碳”目标背景下,湖泊湿地的生态修复是个重要的固碳举措。下图为湖泊湿地碳循环示意图。据此完成第1~2题。1.植物多样性增加对湖泊湿地固碳作用的影响是 ( )A.土壤碳含量降低 B.根系吸碳量减少C.碳净排放量降低 D.微生物活性减弱2.下列关于湖泊湿地生态修复的措施,合理的是 ( )A.减少湖滨植物,清除入湖污染物B.放生外来物种,增加生物多样性C.降低湖面水位,重建微生物群落D.改变湿地地形,建设生态缓冲岛【答案】1.C 2.D[解析]第1题,植物多样性增加将增强光合作用,植物碳库的碳含量增加,土壤碳含量升高,A项错误;根系可吸收水、有机质、无机盐,不能吸收碳,呼吸作用可能排出碳,B项错误;植物多样性增加,通过光合作用吸收的二氧化碳增多,碳净排放量降低,C项正确;植物多样性增加,微生物活性增强,D项错误。第2题,湖滨植物有净化水质、增加生物多样性、释氧吸碳等作用,减少湖滨植物不利于湖泊湿地生态修复,A项错误;外来生物往往因缺少天敌,可能疯狂生长,破坏生态环境,会导致生物多样性减少,B项错误;降低湖面水位,水体减少,水体的生态功能降低,不利于湖泊湿地生态修复,C项错误;借鉴珠江三角洲的基塘农业,把浅的湿地淤泥挖掘堆放到地势较高的地方,建设生态缓冲岛,使湿地容量增大,水体增多,同时形成水生、陆生植被,湿地生态系统更加复杂和稳定,从而起到有效的生态修复作用,D项正确。3.(2022年新课标全国乙卷)阅读材料,回答问题。材料 呼伦贝尔草原牧草以禾本科牧草为主,伴生优质豆科牧草,两类牧草对生长空间的竞争激烈。这里土壤氮素含量低,限制了禾本科牧草的生长,但对豆科牧草的生长影响较弱。21世纪初,在草原公路两侧几千米甚至十几千米的范围内,汽车尾气导致的氮化物沉降,增加了土壤氮素含量,影响牧草生长。说明汽车尾气导致的氮沉降对呼伦贝尔草原公路两侧牧草的影响。【答案】氮素含量增加,不再成为当地牧草生长的主要限制性因素,禾本科牧草能够获得相对充足的氮素供应,长势改善,能竞争到更多的生长空间,覆盖率和多样性提高;豆科牧草在种间竞争中的优势减弱,部分资源被禾本科牧草侵占,覆盖率和多样性减小。总体上,群落结构改变,多样性增加,但优质的豆科牧草减少,杂类草增加。

第三章 生态环境保护与国家安全章末整合提升知识·体系构建考向·链接高考考向1:全球气候变暖[命题视角]试题多结合碳排放和碳减排的知识,考查全球气候变暖及其影响。伴随全球气候变暖,极冰融化、海平面上升,中高纬度地区出现了诸多变化。为此,人类应采取提高资源利用率、保护生态环境、发展循环经济等措施维系地球生态平衡。全球气候变暖在高考试题中出现的频率较高,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以图文资料为载体,学科知识方面考查碳排放原因及减排措施等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](2023年海南高考地理)气候变化造成的不利影响在空间分布上是不均匀的,一些低收入国家和地区因全球变暖引起海平面上升而受到不利影响,他们的碳排放总量和人均量都很小,但其自然环境和社会经济受到的影响很大。据此完成第1~2题。1.以下区域中,此类国家和地区主要分布在 ( )A.欧洲西部 B.南太平洋C.南美洲中部 D.中亚地区2.为减缓上述不利影响,下列措施中合理的是 ( )A.禁止发达国家碳交易 B.加大区域间产业转移力度C.加强碳减排国际合作 D.鼓励发展中国家大量移民【答案】1.B 2.C[解析]第1题,根据所学知识可知,南太平洋岛国众多,这些国家大多国土面积狭小,经济发展水平较低,碳排放总量和人均量都很小,但全球气候变暖导致的海平上升对他们构成巨大的威胁,B项正确;欧洲西部人口密集,经济发达,消费水平高,碳排放总量和人均量都较大,A项错误;南美洲中部地势较高,受海平面上升影响小,C项错误;中亚地区深居内陆,受海平面上升影响小,D项错误。第2题,碳交易市场为绿色发展提供新思路,发达国家可以进行碳交易,A项错误;产业转移并不能减少碳排放,B项错误;加强碳减排国际合作有利于减少碳排放,缓解因全球气候变暖导致的海平面上升带来的负面影响,C项正确;发展中国家人口众多,大量移民不现实,D项错误。考向2:自然保护区[命题视角]我国为保护生态安全而设立自然保护区,试题多考查自然保护区建设的措施以及对生态安全的意义。自然保护区在高考试题中出现的频率较低,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以具体区域为载体,学科知识方面考查自然保护区的分类、设立保护区对生态安全的意义等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](2021年海南高考地理)2021年5月,首届中国国际消费品博览会在海口举办,展会上亮相的吉祥物“元宵”(下图甲)的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布,后濒临灭绝,1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多生活在海拔1 000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动。下图乙示意霸王岭的气候资料。据此完成第1~3题。1.在野外追踪海南长臂猿的活动轨迹,以下方案最合理的是 ( )A.1月,海拔1 000米以下 B.4月,海拔1 000米以上C.7月,海拔1 000米以下 D.10月,海拔1 000米以上2.当前,影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在 ( )A.天敌多,食物少 B.栖息地破碎,彼此分割C.全球变暖,病虫害增多 D.热带季雨林面积不断减少3.基于自然地理环境整体性的原理,有效保护海南长臂猿的措施是 ( )A.加强山水林田湖草系统治理,扩大海南长臂猿的生存空间B.加强巡山和人工驯化,保护海南长臂猿的生存环境C.加快道路建设,完善保护区的基础设施D.发展基因技术,优化海南长臂猿种群结构【答案】1.C 2.B 3.A[解析]第1题,海南为热带季风气候,10月至次年3月为旱季,4—9月为雨季。据材料“海南长臂猿旱季多生活在海拔1 000米以上,雨季常到低海拔地区的树冠层活动”可知,1月为旱季,海南长臂猿主要分布在海拔1 000米以上,A项错误;7月为雨季,海南长臂猿主要分布在海拔1 000米以下的区域,C项正确;4月和10月为旱季和雨季交替的季节,其活动轨迹不易追踪,B、D项错误。第2题,据材料“1980年建立霸王岭自然保护区后,其数量已有较大增长”可知,建立了霸王岭自然保护区后,长臂猿食物增多,A项错误;自然保护区中有山脊、道路等,将长臂猿栖息地分割,使得猿群分布比较分散,成为影响其生存和种群数量增长的因素,B项正确;无法明确在气候变暖背景下,当地的病虫害是否增多,C项错误;建立自然保护区,热带季雨林面积增大,D项错误。第3题,加强山水林田湖草系统治理,改善生态环境,有利于扩大海南长臂猿的栖息地,进而扩大其生存空间,有效保护海南长臂猿,A项正确;加强巡山会打扰其生存环境,人工驯化不利于野生习性的保护,B项错误;加快道路建设,使栖息地更加破碎,不利于保护海南长臂猿,C项错误;基因技术应主要针对濒临灭绝的生物种类,近些年海南长臂猿数量有所增加,不需要采用基因技术,D项错误。考向3:污染物的跨境转移[命题视角]试题多结合具体案例,针对污染物跨境转移的形式,对污染物跨境转移的原因、影响及解决措施进行考查。污染物跨境转移在高考试题中出现的频率较高,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以具体情境为载体,学科知识方面考查污染物跨境转移的原因及解决途径等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](经典高考题)下图为北太平洋主要“垃圾洲”(由大量塑料物品和碎屑物组成的漂浮物聚集区域)分布示意图。读图,完成第1~2题。1.“垃圾洲”的固体漂浮物主要来自 ( )①大气沉降 ②河流输入 ③海洋运输 ④海底上泛A.①② B.③④C.②③ D.①④2.2011年日本发生“3.11”大地震,震中位于图中甲地,附近海域产生大量的固体漂浮物,这些漂浮物在洋流作用下主要漂向 ( )A.西北方 B.东南方C.东北方 D.西南方【答案】1.C 2.C[解析]第1题,根据材料,“垃圾洲”漂浮物主要由大量塑料物品和碎屑物组成,主要是河流输入和海洋运输产生的垃圾,不可能来自大气沉降和海底上泛。第2题,读图,图中甲地附近有北太平洋暖流经过,附近海域产生大量的固体漂浮物,这些漂浮物在洋流作用下主要漂向东北方向,C项正确。考向4:环境保护[命题视角]环境保护与国家安全相关的试题主要考查环境保护历程以及我国的环境保护政策和措施。从国家安全角度看待环境保护问题,在高考试题中出现的频率较高,选择题和综合题中均会出现。该类试题主要以具体区域环境问题为载体,学科知识方面考查环境问题、对策以及对国家环境安全的意义等,学科素养方面注重对区域认知、综合思维、人地协调观的考查,难度中等。[真题展示](2023年6月浙江选考地理)在“双碳”目标背景下,湖泊湿地的生态修复是个重要的固碳举措。下图为湖泊湿地碳循环示意图。据此完成第1~2题。1.植物多样性增加对湖泊湿地固碳作用的影响是 ( )A.土壤碳含量降低 B.根系吸碳量减少C.碳净排放量降低 D.微生物活性减弱2.下列关于湖泊湿地生态修复的措施,合理的是 ( )A.减少湖滨植物,清除入湖污染物B.放生外来物种,增加生物多样性C.降低湖面水位,重建微生物群落D.改变湿地地形,建设生态缓冲岛【答案】1.C 2.D[解析]第1题,植物多样性增加将增强光合作用,植物碳库的碳含量增加,土壤碳含量升高,A项错误;根系可吸收水、有机质、无机盐,不能吸收碳,呼吸作用可能排出碳,B项错误;植物多样性增加,通过光合作用吸收的二氧化碳增多,碳净排放量降低,C项正确;植物多样性增加,微生物活性增强,D项错误。第2题,湖滨植物有净化水质、增加生物多样性、释氧吸碳等作用,减少湖滨植物不利于湖泊湿地生态修复,A项错误;外来生物往往因缺少天敌,可能疯狂生长,破坏生态环境,会导致生物多样性减少,B项错误;降低湖面水位,水体减少,水体的生态功能降低,不利于湖泊湿地生态修复,C项错误;借鉴珠江三角洲的基塘农业,把浅的湿地淤泥挖掘堆放到地势较高的地方,建设生态缓冲岛,使湿地容量增大,水体增多,同时形成水生、陆生植被,湿地生态系统更加复杂和稳定,从而起到有效的生态修复作用,D项正确。3.(2022年新课标全国乙卷)阅读材料,回答问题。材料 呼伦贝尔草原牧草以禾本科牧草为主,伴生优质豆科牧草,两类牧草对生长空间的竞争激烈。这里土壤氮素含量低,限制了禾本科牧草的生长,但对豆科牧草的生长影响较弱。21世纪初,在草原公路两侧几千米甚至十几千米的范围内,汽车尾气导致的氮化物沉降,增加了土壤氮素含量,影响牧草生长。说明汽车尾气导致的氮沉降对呼伦贝尔草原公路两侧牧草的影响。【答案】氮素含量增加,不再成为当地牧草生长的主要限制性因素,禾本科牧草能够获得相对充足的氮素供应,长势改善,能竞争到更多的生长空间,覆盖率和多样性提高;豆科牧草在种间竞争中的优势减弱,部分资源被禾本科牧草侵占,覆盖率和多样性减小。总体上,群落结构改变,多样性增加,但优质的豆科牧草减少,杂类草增加。

相关资料

更多