- 2023_2024学年新教材高中历史第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第八课三国至隋唐的文化课时作业部编版必修中外历史纲要上 试卷 0 次下载

- 2023_2024学年新教材高中历史第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一单元综合检测部编版必修中外历史纲要上 试卷 0 次下载

- 2023_2024学年新教材高中历史第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第十课辽夏金元的统治课时作业部编版必修中外历史纲要上 试卷 0 次下载

- 2023_2024学年新教材高中历史第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第十一课辽宋夏金元的经济社会与文化课时作业部编版必修中外历史纲要上 试卷 0 次下载

- 2023_2024学年新教材高中历史第四单元明清中国版图的奠定与面临的挑战单元综合检测部编版必修中外历史纲要上 试卷 0 次下载

2023_2024学年新教材高中历史第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第九课两宋的政治和军事课时作业部编版必修中外历史纲要上

展开第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 第9课 两宋的政治和军事

1.唐末五代,中央集权大为削弱。为扭转这一局面,宋初采取的重要措施之一是 ( )

A.文官任知州

B.设三司

C.设枢密院

D.实行两税法

解析:“扭转这一局面”即加强中央集权。设三司、设枢密院,分割宰相的财政权和军权,有利于君主专制的加强,排除B、C两项;实行两税法是在唐朝,和题意无关,排除D项;宋初派文官任知州,以防止武将在地方专权,有利于中央集权的加强,因此选A项。

答案:A

2.北宋设立中书门下主管行政,枢密院主管军政,三司主管财政,三者互不统属,其目的是 ( )

A.削弱王国势力

B.强化节度使权力

C.加强君主专制

D.废除宰相制度

解析:北宋通过中书门下主管行政,枢密院主管军政,三司主管财政来分化相权,强化皇权,从而达到加强君主专制的目的。故选C项。

答案:C

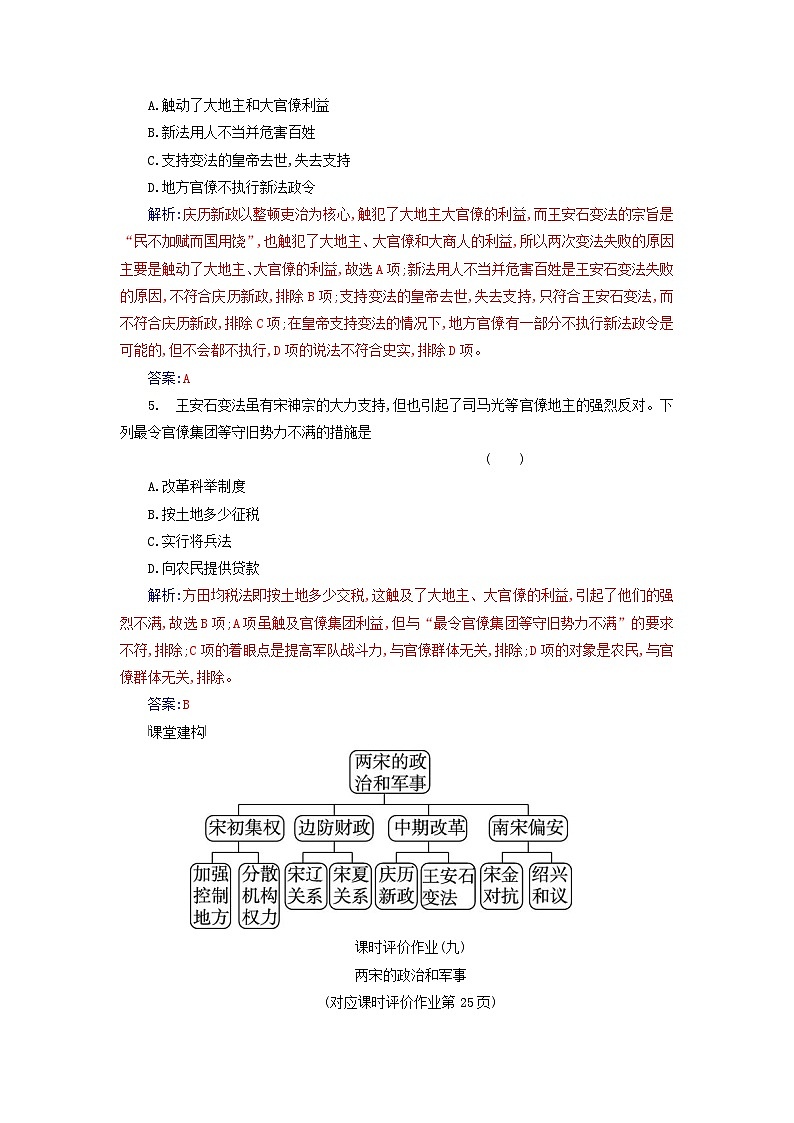

3.某部电视剧的剧中人物萧峰是契丹人,段誉是大理人,虚竹是大宋人,其他角色还有西夏公主等。该剧故事以下列哪一形势作为历史背景 ( )

A B C D

解析:据题干信息:萧峰是契丹人,段誉是大理人,虚竹是大宋人,还有西夏公主,可见涉及了契丹、宋、西夏等,可知其背景为辽、北宋、西夏的并立,因此C项正确。

答案:C

4.庆历新政是宋仁宗庆历年间进行的改革。王安石变法是宋神宗时期发动的,旨在改变北宋积贫积弱局面的社会改革运动。两次变法均以失败告终,主要原因是 ( )

A.触动了大地主和大官僚利益

B.新法用人不当并危害百姓

C.支持变法的皇帝去世,失去支持

D.地方官僚不执行新法政令

解析:庆历新政以整顿吏治为核心,触犯了大地主大官僚的利益,而王安石变法的宗旨是“民不加赋而国用饶”,也触犯了大地主、大官僚和大商人的利益,所以两次变法失败的原因主要是触动了大地主、大官僚的利益,故选A项;新法用人不当并危害百姓是王安石变法失败的原因,不符合庆历新政,排除B项;支持变法的皇帝去世,失去支持,只符合王安石变法,而不符合庆历新政,排除C项;在皇帝支持变法的情况下,地方官僚有一部分不执行新法政令是可能的,但不会都不执行,D项的说法不符合史实,排除D项。

答案:A

- 王安石变法虽有宋神宗的大力支持,但也引起了司马光等官僚地主的强烈反对。下列最令官僚集团等守旧势力不满的措施是

( )

A.改革科举制度

B.按土地多少征税

C.实行将兵法

D.向农民提供贷款

解析:方田均税法即按土地多少交税,这触及了大地主、大官僚的利益,引起了他们的强烈不满,故选B项;A项虽触及官僚集团利益,但与“最令官僚集团等守旧势力不满”的要求不符,排除;C项的着眼点是提高军队战斗力,与官僚群体无关,排除;D项的对象是农民,与官僚群体无关,排除。

答案:B

课堂建构

课时评价作业(九)

两宋的政治和军事

(对应课时评价作业第25页)

(一)基础巩固

1.下列是某学者整合的关于宋代的主要资料,由此可见宋代

( )

(1)宋太祖极力提倡“宰相须用读书人”。

(2)对先贤哲人的重视,“命葺修先圣庙”。

(3)要求武人读书,“并励武人读书”。

A.注重“以文治国”

B.中央集权加强

C.冗官现象严重

D.理学影响深远

解析:材料中的“宰相须用读书人”“对先贤哲人的重视”“要求武人读书”等都体现了宋代注重“以文治国”,故A项正确。

答案:A

2《水浒传》第七十七回写道,枢密院童贯率领八十万大军去梁山泊镇压宋江起义军,中了十面埋伏,只身逃回汴京。宋代枢密院的职能是掌管 ( )

- 军政

B.民政

C.行政

D.财政

解析:宋代规定,军政归枢密院掌管,符合“率领八十万大军”,故选A项;民政归宰相掌管,排除B项;行政归宰相掌管,排除C项;财政归三司掌管,排除D项。

答案:A

- 宋太宗时期,有宰相九人,但在实际政治运作过程中,有参知政事、枢密使、三司使等五十多人参与这个宰相群体。这一做法旨在

( )

A.强化集体议事制度

B.分事权以相互牵制

C.削相权以强化君权

D.践行重文轻武政策

解析:宋太宗时,在有宰相九人的前提下,实际政治运作过程中,宰相的参与者却有五十多人,这等于削弱了相权,加强了皇权,故选C项;强化集体议事制度只是表面的直接目的,而题目所问应该是根本目的,排除A项;分事权以相互牵制是其特点,而不是其目的,排除B项;题干中并没有提到宰相群体是文臣还是武将,所以不能体现重文轻武,排除D项。

答案:C

4.(2023·广东高考真题)王夫之在《宋论》中评论历史上某一基层制度时,认为聚乡村之民成兵达不到御敌的目的,贼寇一旦来袭 ,乡民便携家散去,“非什保之所能制”。这一基层制度是 ( )

A.邻保制度

B.保甲制度

C.十家牌法

D.里甲制度

解析:根据材料“《宋论》”可知,题干涉及时间是宋朝,根据所学知识可知,王安石变法时期实行保甲制度,B项正确;邻保制度是唐朝的,排除A项;十家牌法是明朝的,排除C项;里甲制度是清朝的,排除D项。

答案:B

5.下图是某班同学为历史故事会收集的材料,由此判断他要讲述的是 ( )

- 卫青北击匈奴

B.黄巢起义

C.文成公主入藏

D.岳飞抗金

解析:1127年北宋灭亡后,宋高宗即位,史称南宋。金军数次南下,遭到南宋主战派将领的坚决回击,岳飞就是其中最著名的一位。他治军严谨,军纪森严,冻死不拆屋,饿死不掳掠,因此D项正确。

答案:D

6.阅读下列材料,完成题目。

材料一 户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——《资治通鉴》卷226

材料二 今介甫(王安石)为政……士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……

——司马光《家传集》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法的基本特点,并概述其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,举出王安石针对“兵农”的改革措施各一项。

解析:第(1)问第一小问,根据材料一“户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利”得出以人丁、资产及田亩缴纳税赋;根据材料一“居人之税,秋、夏两征之”得出一年分夏秋两次征税。第二小问,根据材料一中两税法征收的标准,可以得出改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了农民负担;从材料一两税法所征收的范围来看,可以得出有利于保证国家财政收入。第(2)问,题干中要求作答关于“兵农”的改革措施,即关于农民方面的内容,再结合所学知识,可以举出以下2个例子:对农民进行编制管理和军事训练,追求兵农合一;向农民提供农业贷款。

答案:(1)特点:以人丁、资产及田亩缴纳税赋;一年分夏秋两次征税。

历史意义:有利于保证国家财政收入;改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了农民负担。

(2)对农民进行编制管理和军事训练,追求兵农合一;向农民提供农业贷款。

(二)拓展提高

7.宋代名将狄青虽官至枢密使,却因出身行伍而备受歧视,共事的韩琦对他多次羞辱,狄青慨叹“韩枢密功业官职与我一般,我少一进士及第耳”。由此可见宋代 ( )

A.中央集权制度加强

B.“崇文抑武”国策

C.“冗官”现象严重

D.理学影响政治生态

解析:根据材料“却因出身行伍而备受歧视,共事的韩琦对他多次羞辱”并结合所学知识可知,为抑制武将势力膨胀,北宋实行崇文抑武的方针,故选B项;材料未涉及中央与地方的关系,不能体现中央集权制度的加强,排除A项;材料主要反映的是武将备受歧视,没有体现“冗官”现象,排除C项;从南宋后期起,程朱理学受到官方推崇,狄青为北宋名将,无法说明理学影响政治生态,排除D项。

答案:B

8.(2023·广东茂名一模)两宋时,中枢政治运作通常以君主朝堂听政形式进行。但南宋宁宗常不临朝,重用史弥远为宰相并长期兼任枢密长官,文书奏状多直达于史弥远,时人评价道“知有私室而不知有公朝”。由此可以推知,宋宁宗时期 ( )

A.变革制度有效抑制武将势力

B 权相专横改变政务处理机制

C.君主权力受到冲击渐趋弱化

D.权力集中有效提高行政效率

解析:材料中从“君主朝堂听政”到“文书奏状多直达于史弥远”“知有私室而不知有公朝”的变化,可以看出南宋宁宗时宰相史弥远权力膨胀,改变了原来君主朝堂听政的政务处理机制,B项正确;材料并不能体现对武将势力的抑制,A项错误;宋朝时君主专制是不断加强的,史弥远的权力变大,只是宁宗个人原因,不能说明君主权力受到冲击渐趋弱化,C项错误;题干强调的是作为宰相的史弥远权力变大,没有涉及行政效率问题,D项错误。

答案:B

9.梁启超用社会主义学说类比王安石新法措施,把王安石称为社会主义学说的先行者,他的肯定性评价为大多数人所尊奉,成为 20 世纪前半叶的主流观点。其主要依据可能是王安石变法 ( )

A.已经触及封建私有制

B.实质上打击了地主官僚利益

C.拥有广泛的群众基础

D.一定程度上维护了民众利益

解析:根据材料“梁启超用社会主义学说类比王安石新法措施,把王安石称为社会主义学说的先行者”可知,梁启超认为王安石变法对封建地主阶级和大商人非法渔利进行了打击和限制,一定程度上减轻了农民的负担,维护了民众的利益,故选D项;王安石变法以维护地主阶级的统治为出发点,不可能触及封建私有制,排除A项;王安石变法虽一定程度上触犯了地主官僚的利益,但本质上是维护地主官僚的利益,排除B项;变法在执行过程中加重了人民的负担,失去了基本的群众基础,排除C项。

答案:D

10.宋辽和议、宋夏和议的共同内容是 ( )

A.北宋向少数民族政权称臣

B.北宋割地给少数民族政权

C.北宋给少数民族政权“岁币”或“岁赐”

D.少数民族政权向北宋称臣

解析:宋辽和议的内容之一是北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”;宋夏和议的内容之一是北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

答案:C

11.下表是唐宋时期中央各类官办学校入学资格统计表。由表中呈现的变化可推知 ( )

学校名称 | 朝代 | 入学资格 |

国子学 | 唐朝 | 三品以上官员子孙 |

宋朝 | 京朝七品官以上子孙 | |

太学 | 唐朝 | 五品以上官员子孙 |

宋朝 | 八品以下官员子弟及庶人之俊秀者 | |

四门学 | 唐朝 | 七品以上官员子弟及庶人之俊秀者 |

宋朝 | 八品以下官员及庶人子弟 |

A.知识分子成为政府主要的参政力量

B.宋朝科举制进一步发展

C.教育开始打破贵族垄断局面

D.理学思想的形成和发展

解析:通过表格中对唐朝和宋朝“中央各类官办学校入学资格”的比较,可知在宋朝时期放宽了入学资格。在此情况之下,宋朝时有比较多的人可以接受中央官办学校的教育,反映出宋朝科举制得到进一步的发展,故选B项;表格反映出宋朝时有比较多的人可以接受中央官办学校的教育,但不能就此推出知识分子成为主要的参政力量,排除A项;在春秋时期,贵族垄断教育的局面就被打破,排除C项;题干仅是叙述在宋朝时有比较多的人可以接受教育,没有叙述理学思想的相关内容,排除D项。

答案:B

12.阅读下列材料,完成题目。

材料 “重文轻武”是宋朝基本国策,即所谓“重文教,轻武事”(《续资治通鉴长编》)。有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。还有学者认为,“重文轻武”国策的推行,导致了宋朝积弱局面的形成。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:写明观点,观点合理,论述须有史实依据,史论结合)

解析:首先,分析材料信息,从材料信息确定一个论题,例如本题可确定“重文轻武”促进了宋朝的繁荣和“重文轻武”导致了宋朝积弱局面的形成两个主题。其次,根据论题从所学知识中搜寻历史信息,从政治、经济、思想方面例证论题。最后,论证表述成文并总结。阐述时注意题目要求:写明观点,观点合理,论述须有史实依据,史论结合。

答案:示例

“重文轻武”国策的推行导致了宋朝积弱局面的形成。

论述:军事上,皇帝直接掌握兵权,不懂军事的文官控制军队,武将频繁调动和千方百计压制武人,使武官的积极性受到了严重的打击,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在与辽、西夏的战争中屡战屡败。

对外交往上,由于“重文轻武”政策的实施,再加上统治阶级“强干弱枝”的思想,对外没有积极加强防御,而是一贯采取屈辱忍让、纳币求和的做法。

政治上,为了削弱武将的势力,设置大量文职官员,导致官僚机构越来越臃肿,在遇到重大军事、政治问题时意见不一,很难制定有效的决策。

社会风气上,“重文轻武”政策使北宋的价值观发生较大变化,多数人认为“万般皆下品,唯有读书高”,尚武精神遭到削弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积弱的局

面中。