2024届苏教版高考生物一轮复习影响种群特征的生态因子及种间关系学案

展开

这是一份2024届苏教版高考生物一轮复习影响种群特征的生态因子及种间关系学案,共11页。学案主要包含了易错辨析,填空默写等内容,欢迎下载使用。

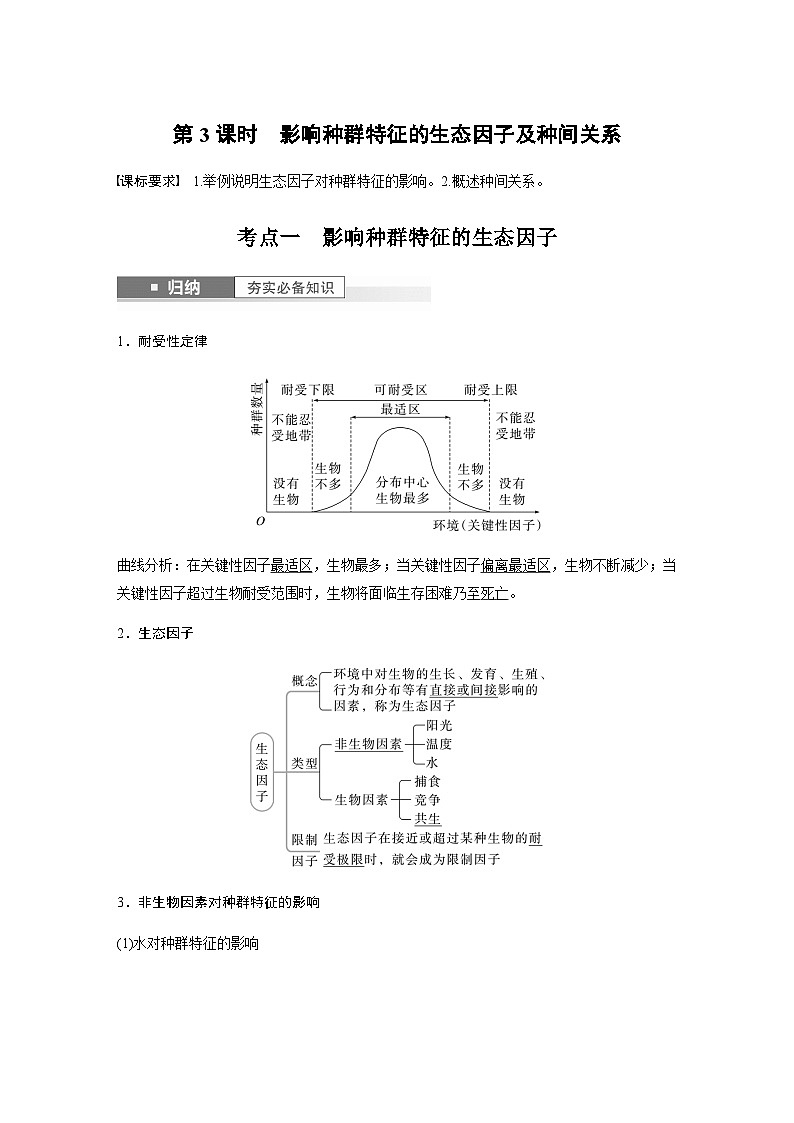

第3课时 影响种群特征的生态因子及种间关系课标要求 1.举例说明生态因子对种群特征的影响。2.概述种间关系。考点一 影响种群特征的生态因子1.耐受性定律曲线分析:在关键性因子最适区,生物最多;当关键性因子偏离最适区,生物不断减少;当关键性因子超过生物耐受范围时,生物将面临生存困难乃至死亡。2.生态因子3.非生物因素对种群特征的影响(1)水对种群特征的影响 (2)阳光对种群特征的影响(3)温度对种群特征的影响①生物对低温环境的适应②生物对高温环境的适应(4)土壤对种群特征的影响考向 影响种群特征的生态因子1.下列描述中,没有体现非生物因素对种群数量变化影响的是( )A.蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡B.油菜会在一段时间的长日照条件下才开花C.引起传染病的某种病毒使某种群的种群密度降低D.火山喷发时火山口附近的植物几乎全部死亡答案 C解析 蚊类等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡,主要体现了气温对种群数量变化的影响,A不符合题意;植物开花对日照长短有不同需求,体现了阳光对种群特征的影响,B不符合题意;引起传染病的某种病毒对种群数量变化有影响,该种病毒属于影响种群数量变化的生物因素,C符合题意;火山喷发时火山口附近的植物几乎全部死亡,体现了自然灾害对种群数量变化的影响,D不符合题意。2.环境影响生物的生存,环境因子的变化必然影响着生态系统各种群数量的变化。如图表示环境变化前(甲以表示)某地各种群数量情况,若环境因子由甲转变乙(乙以表示)后,四个种群数量比例最可能是( )答案 C考点二 种间关系1.种间关系的类型 2.各种种间关系的特点及实例(连线)3.区别辨析下列几对关系(1)捕食与竞争的区别:竞争是不同生物为了争夺资源、空间等生活条件而发生的斗争,并不以获取对方当食物为目的;捕食则是一种生物以另一种生物为食,目的是获得食物与能量,用以维持自身的生存。(2)种内斗争和种间竞争的区别:同种生物以同种的幼体为食,或同种生物之间对资源和空间的争夺都为种内斗争;不同种生物之间对资源和空间的争夺就是种间竞争。(3)捕食与寄生的区别:前者强调是一种生物以另一种生物为食的现象,强调是吃与被吃的关系;而后者是一种生物生活在另一种生物的体内或体表,从活的生物体获得营养物质,而宿主一般不会死亡。(4)寄生与腐生的区别:前者是从活的生物体获得营养物质;后者是从死的生物体获得营养物质。(5)互利共生和偏利共生的区别:前者指对双方都有利且物种之间不能分开的一种种间关系;后者是指对一方有利,对另一方无害的关系。4.下图为群落中的四种种间关系相关图示,图1为四种种间关系的数量关系曲线图,图2为营养关系模式图。图中的A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向。则:属于捕食关系的是②和b,属于竞争关系的是①④和c,属于互利共生关系的是③和a。细菌和噬菌体的营养关系属于图2中d。5.如图表示一片草原上的兔和狼达到相对稳定状态后一段时间内相对数量变化的趋势,判定坐标曲线中捕食者与被捕食者的方法有:从最高点判断,捕食者(狼)的数量少,被捕食者(兔)的数量多;从变化趋势看,先达到波峰的为被捕食者(兔),后达到波峰的为捕食者(狼)。6.同种鲈鱼中的大鲈鱼以小鲈鱼为食,这属于捕食关系还是种间竞争关系?提示 二者皆不是。考向 种间关系及相关曲线分析3.栽培番茄含有来自野生番茄的Mi1抗虫基因,它使番茄产生对根结线虫(侵染番茄的根部)、长管蚜和烟粉虱三种害虫的抗性。下列相关推论正确的是( )A.三种害虫与番茄之间协同进化,所以害虫和番茄之间都是捕食关系B.Mi1抗虫基因的产生是野生番茄长期适应环境的结果C.能在含Mi1基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生变化D.长期种植含Mi1基因的番茄,土壤中根结线虫的数量会越来越少答案 C解析 Mi1抗虫基因的产生是基因突变的结果,B错误;由于选择的作用,所以能在含Mi1基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生变化,C正确;由于生物变异是随机的、不定向的,所以,土壤中根结线虫可能会出现适应Mi1抗虫基因的个体,土壤中根结线虫的数量会先减少后增多,D错误。4.(多选)草履虫主要以酵母菌和细菌为食,不同草履虫对食物和空间的需求有的重合度较高,有的差异较大,草履虫甲更喜食细菌。生态学家高斯利用富含酵母菌和好氧菌的培养液在试管中培养甲、乙、丙三种草履虫,研究其数量变化,部分实验结果如图所示。下列说法正确的是( )A.若将甲、乙、丙单独培养,预期其增长曲线均为“S”型B.甲、乙的食物和生活空间相似度较高,但甲竞争能力更强C.甲、丙的食物和生活空间可能差异较大,丙更可能生活在上层D.不同草履虫对食物和空间需求的差异有利于草履虫充分利用生态资源答案 AD解析 分析图1可知,甲、乙竞争激烈,可能是食物和生活空间相似度较高,由于培养后期,乙的数量高于甲,故乙竞争能力更强,B错误;由图2可推测甲、丙的食物和生活空间可能差异较大,由题意可知,草履虫甲更喜食细菌,而乙与甲的食物相似度高,故乙也应喜食细菌,则丙应更喜食酵母菌,由于酵母菌为兼性厌氧型,在试管的各个层次均有分布,所以丙不一定生活在上层,C错误。1.(2021·山东,10)某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。L、M两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,L中不放螺,M中放入100只螺。一段时间后,将M中的螺全部移入L中,并开始统计L、M中的藻类数量,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列说法正确的是( )A.螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻B.三种藻的竞争能力为乙藻>甲藻>丙藻C.图示L中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争D.甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统答案 A解析 结合两图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻,A正确,B错误;图示 L 中使乙藻数量在峰值后下降主要原因是引入了螺的捕食使数量下降,C错误;生态系统是由该区域所有生物和生物所处的无机环境构成,甲、乙、丙藻只是该区域的部分生物,D错误。2.(2020·山东,11)为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如图所示。下列说法错误的是( )A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106 个时种群增长最快B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因C.单独培养时乙藻种群数量呈“S”型增长D.混合培养对乙藻的影响较大答案 B解析 据图可知,单独培养时,甲藻的K值为2.0×106个,在K/2(即1.0×106个)时,甲藻的种群数量增长最快,A项正确;混合培养时,10~12天,甲藻种群数量增长缓慢,此时乙藻的数量几乎为零,因此造成甲藻种群数量增长缓慢的主要原因是种内斗争,而不是与乙藻的种间竞争,B项错误;混合培养时,甲藻种群数量变化不大,而乙藻种群数量下降并逐渐被淘汰,D项正确。3.(2021·全国乙,30)在自然界中,竞争是一个非常普遍的现象。回答下列问题:(1)竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理,某同学选用双小核草履虫和大草履虫为材料进行实验,选择动物所遵循的原则是__________________。该实验中需要将两种草履虫放在资源____________(填“有限的”或“无限的”)环境中混合培养。当实验出现__________________________________________的结果时即可证实竞争排斥原理。(2)研究发现,以同一棵树上的种子为食物的两种雀科鸟原来存在竞争关系,经进化后通过分别取食大小不同的种子而能长期共存。若仅从取食的角度分析,两种鸟除了因取食的种子大小不同而共存,还可因取食的______________(答出1点即可)不同而共存。(3)根据上述实验和研究,关于生物种间竞争的结果可得出的结论是______________________________________________________________________________________。答案 (1)形态和习性上很接近(或具有相同的资源利用方式) 有限的 一方(双小核草履虫)存活,另一方(大草履虫)死亡 (2)位置、时间等(合理即可) (3)有相同资源利用方式的物种竞争排斥,有不同资源利用方式的物种竞争共存解析 (1)为了验证竞争排斥原理,某同学选用双小核草履虫和大草履虫为材料进行实验,选择动物所遵循的原则是形态和习性上很接近,或相同的资源利用方式。竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起,因此,该实验中需要将两种草履虫放在资源有限的环境中混合培养。当实验出现一方(双小核草履虫)存活,另一方(大草履虫)死亡的结果时即可证实竞争排斥原理。4.(2021·湖南,20)某林场有一片约2公顷的马尾松与石栎混交次生林,群落内马尾松、石栎两个种群的空间分布均为随机分布。为了解群落演替过程中马尾松和石栎种群密度的变化特征,某研究小组在该混交次生林中选取5个固定样方进行观测,每个样方的面积为0.04公顷,某一时期的观测结果如表所示。树高X(m)马尾松(株)石栎(株)样方1样方2样方3样方4样方5样方1样方2样方3样方4样方5X≤58975846485047455<X≤102527302830302528262710<X≤15342930363523543X>15131614151232122合计80818184858178847977 注:同一树种的树高与年龄存在一定程度的正相关性;两树种在幼年期时的高度基本一致。回答下列问题:(1)调查植物种群密度取样的关键是__________________;根据表中调查数据计算,马尾松种群密度为______________________。(2)该群落中,马尾松和石栎之间的种间关系是________。马尾松是喜光的阳生树种,石栎是耐阴树种。根据表中数据和树种的特性预测该次生林数十年后优势树种是__________,理由是______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。答案 (1)随机取样 2 055株/公顷 (2)竞争 马尾松 马尾松的成年树大于石栎,且马尾松是喜光的阳生树种,石栎是耐阴树种,在二者的竞争中马尾松具有优势,石栎会由于被马尾松遮光而处于劣势解析 (1)调查植物种群密度取样的关键是随机取样,以避免人为因素的影响;根据表中调查数据计算,马尾松种群密度为 (80+81+81+84+85)÷5÷0.04=2 055株/公顷。(2)该群落中,马尾松和石栎生活在同一区域,会争夺光照、水和无机盐,二者之间的种间关系是竞争,马尾松是喜光的阳生树种,石栎是耐阴树种。表格中树高可代表树龄,根据表中数据可知,马尾松的成年树大于石栎,且马尾松是喜光的阳生树种,石栎是耐阴树种,在二者的竞争中马尾松具有优势,石栎会由于被马尾松遮光而处于劣势,预测该次生林数十年后马尾松将成为优势树种。一、易错辨析1.种群数量随着关键性因子的增大而增加( × )2.在某种生态因子的耐受范围内,每种生物都有一定的最适区( √ )3.动物的繁殖与迁徙受日照长短的影响( √ )4.鲸鱼和附着在其体表的藤壶是寄生关系( × )5.根瘤菌通过固氮作用为豆科植物提供能量( × )二、填空默写1.(选择性必修2 P18)生态因子包括非生物因素和生物因素。非生物因素包括阳光、温度和水等,生物因素包括生物之间的各种相互关系,如捕食、竞争和共生。2.(选择性必修2 P27)捕食:一种生物取食另一种生物的种间关系。3.(选择性必修2 P28)寄生:一种生物(寄生物)寄居于另一种生物(宿主)的体内或体表,从而摄取宿主养分以维持生活的现象。4.(选择性必修2 P29)互利共生:两个生物种群生活在一起,相互依赖、相互得益的关系。5.(选择性必修2 P29)偏利共生:共生的两种生物的相互作用对其中一方有利,并对另一方无害的关系。

相关学案

这是一份备考2024届高考生物一轮复习讲义第十章生物与环境课时2种群数量的变化及其影响因素考点1种群数量的变化模型影响因素及其应用,共7页。

这是一份2024届苏教版高考生物一轮复习种群的特征学案,共9页。学案主要包含了易错辨析,填空默写等内容,欢迎下载使用。

这是一份(新高考)高考生物一轮复习学案第28讲种群的特征种群数量的变化 (含解析),共25页。学案主要包含了真题例证·体验,考法纵览·诊断,长句应答·特训等内容,欢迎下载使用。