所属成套资源:新教材2023年高中历史部编版必修中外历史纲要上全册课件(39份)

- 新教材2023年高中历史第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件部编版必修中外历史纲要上 课件 0 次下载

- 新教材2023年高中历史第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第6课从隋唐盛世到五代十国课件部编版必修中外历史纲要上 课件 0 次下载

- 新教材2023年高中历史第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第8课三国至隋唐的文化课件部编版必修中外历史纲要上 课件 0 次下载

- 新教材2023年高中历史单元整合3第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一课件部编版必修中外历史纲要上 课件 0 次下载

- 新教材2023年高中历史第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第9课两宋的政治和军事课件部编版必修中外历史纲要上 课件 0 次下载

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新评课ppt课件

展开

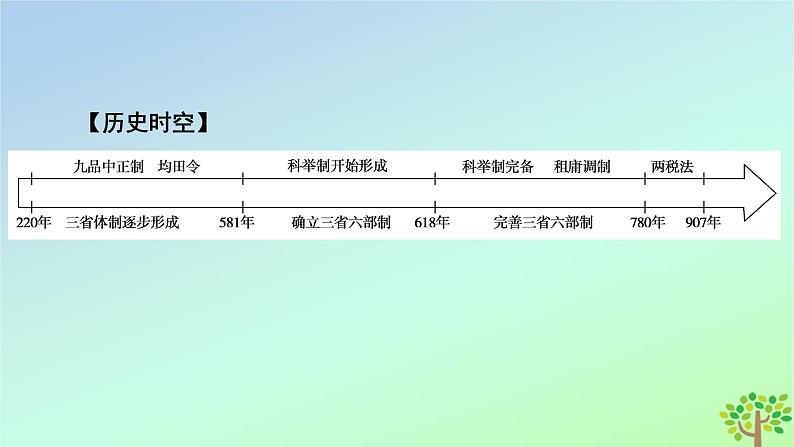

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新评课ppt课件,共41页。PPT课件主要包含了目标展示•定方向,历史时空,基础必备•探新知,分科考试,隋炀帝,进士科,社会中下层,文化素质,中央集权,尚书省等内容,欢迎下载使用。

第7课 隋唐制度的变化与创新

一、选官制度1.九品中正制(1)创立时间:________时期。(2)特点①中央委任中正官为各地人才评定等级,共分______等,朝廷依此授以相应的官职。②选官标准从初创时期的重视________、________和________,演变为西晋时期主要看重________。③九品中正制逐渐成为维护________特权的工具。

2.科举制(1)背景①随着________的没落,九品中正制无法继续。②随着经济的发展,________地主势力壮大,他们要求相应的政治地位。

(2)创立与完善过程①隋朝建立后:废除九品中正制,开始采用____________的方式选拔官员。②__________时,始建__________,科举制度形成。③唐太宗增加了考试科目,以________和________两科为主。④武则天扩大科举取士的人数,首创________和________。⑤唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。

(3)影响①积极:科举制使出身______________的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治的基础,提高了官员的____________,加强了____________。②消极:考试内容以儒学经义为主,禁锢思想,扼杀创造性,成为维护专制统治的工具。明清八股取士,文化专制加强,束缚人们才能与个性的发展。

思考1:如何理解科举制的实行加强了中央集权?提示:科举制将选拔人才的权力收归中央,使门阀势力受到有效抑制,从而加强了中央集权。

二、三省六部制1.魏晋南北朝时期,三省制:尚书台改称__________,与__________和门下省形成三省,它们共同辅助决策,行使权力。2.隋唐时期:中央正式确立了三省六部制(1)正式确立:__________时期。(2)职权特点①三省的职权____________,又____________。__________负责草拟皇帝的诏令;_________负责审核诏令,有不妥者驳回;_________负责执行,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务。

②三省长官共议国事,执________之职。③唐太宗时常给品位较______的官员以________名号,扩大任用________的范围。④宰相议事的地方叫政事堂,后改称____________。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了__________的趋势。(3)影响①分工明确,提高了行政效率;削弱了相权,加强了皇权。②是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

思考2:隋唐的三省六部制和美国的三权分立是否一致?提示:形式上相似:各部门相互制约。实质不同:三省六部制是封建社会皇权专制加强的表现,制约是为了加强皇权;三权分立是资本主义民主制度,制约是为了防止专制。

三、赋税制度1.魏晋时期(1)开始实行________制:按______征收粮和绢帛。(2)北魏孝文帝改革,颁布__________,规定一夫一妇每年纳______为租,纳帛或布为调,受田农民承担定额________。成年男子负担一定的徭役。

2.唐初:租庸调制(1)内容①将赋税征收对象定为21—59 岁的成年男子。②除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为______。(2)影响:以______代役保证农民有较充分的____________,政府的____________也有了保障。

3.唐朝后期的两税法(1)背景①天宝年间,土地兼并盛行,均田制和____________无法维持。②政府____________锐降。(2)目的、时间、实施者:为了解决________困难,780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议, 实行两税法。

(3)内容①每户按________和________缴纳________,按________缴纳地税,取消__________和一切杂税、杂役。②一年分________和________两次纳税。(4)评价①简化税收名目,扩大________对象,保证国家的____________。②改变了自战国以来以________为主的赋税制度,减轻了政府对________的人身控制。

思考3:结合教材第40页《史料阅读》,如何理解两税法扩大了收税对象?提示:规定“户无主客,以见居为簿”,即不分主客户,所有“见居”人口都成为纳税对象;不定居的行商人,于所在州县按三十分之一纳税,使其与定居者一样负担租税,商税成为国家赋税收入的一部分; 皇亲国戚、官僚地主也成为纳税对象。

两税法相比于租庸调制的变化及影响两税法改变了租庸调固定的收税模式,货币成为税收的主要方式。政府征发徭役也以“和雇”为主,对农民的人身控制松弛。同时,唐后期一些统治者也认识到商业和手工业在经济中的重要地位,甚至将其与农业同等看待。赋税内容不再是原来硬性规定的“租”“调”之属,而是货币化了,这在一定程度上减轻了农民对国家的依附。农民为完成国家赋税和养家糊口,扩大了以农业为主体的多种经营,部分失去土地的农民也弃农经商,或靠佣工出卖劳动力维持生计。农民从事多种经营,促进了唐后期商品经济的发展。

主题一 魏晋隋唐的选官制度(史料实证,历史解释)史料一 (汉代)察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”——转引自《汉官六种》史料二 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位……是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下。”——转引自韩国磐《隋唐五代史论集》

探究1:根据史料一、二指出,与察举制相比,科举制在人才选拔方面具有怎样的优势。提示:察举制强调品德、志节,具有人为性、主观性;科举制凭才学、考试成绩优劣选才,具有相对客观性,体现了公开、公平、制度化的发展趋势。

【拓展】中国古代选官制度的演变历程和趋势(1)历程

(2)演变趋势①选拔标准:由血缘门第逐渐演变为学识才能。②选拔方式:由地方举荐演变为中央考试选拔。③选拔原则:相对公平、公开、客观的原则,趋向制度化,越来越严密。④选官基础:日益扩大,官员素质不断提高。

主题二 古代中国中枢权力机构的演变(史料实证,历史解释)史料三 (汉)武帝以雄才大略独揽事权,于是重用内朝尚书,夺宰相权。东晋则侍中始优。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机构,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。其职权分配,则中书掌定旨出命,门下给事中掌封驳,尚书受而行之;古代的宰相权,现在是析而为三。——摘编自钱穆《国史大纲》

探究2:据史料三,概括汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变。提示:演变:汉武帝设内朝以夺相权,魏晋时期出现了三省,隋唐时期三省长官正式成为宰相,相权三分,三省六部制正式形成。

【拓展】汉唐以来中枢权力体系的演变特点(历史解释)(1)皇帝通过不断压制、侵夺相权来加强皇权。宰相制度沿着相权步步削弱、君权逐渐强化这根主线发展演变。(2)内朝官向外朝官转化。内朝在牵制、架空外朝的同时,久而久之逐步发展为制度化、合法化的外朝中央机构。(3)宰相职位的设置由实位转向虚位。由实位到虚位反映的是宰相权限及权威的下降,宰相不再专职是对相权的限制压缩。(4)宰相权力不断分化。宰相既实行分权,在同一机构中,往往设置几个宰相职位,又注重事权的相对集中,弥补分权的效率低下的弊端。

1.(2022·江苏期末)汉朝采取一种由下而上推荐人才的制度,自东汉后期其选举标准往往取决于地方上少数人的品评。如许劭、郭太都擅长品评人物,“天下言拔士者,咸称许、郭”。这一历史现象较适用于研究( )A.察举制选举标准的完善B.世家大族的没落C.九品中正制产生的渊源D.中央集权的加强

[解析] 结合所学知识可知,九品中正制用各州郡有声望的人任“中正”官,负责在本地区品评人物,选拔官吏,因此根据材料“许劭、郭太都擅长品评人物”可知适用于研究九品中正制产生的渊源,C项正确;察举制并不完善,存在较大缺陷,在后期十分明显,排除A项;材料与世家大族的没落无关,排除B项;选官权力掌握在地方手里不利于中央集权的加强,排除D项。

2.(2022·云南期中)隋文帝在开皇三年废郡,以州直接领县,规定州县长官不得辟署属僚;开皇七年,朝廷下制,令诸州每岁推荐贡士三人到中央,由中央派遣担任各州县属僚。以上措施( )A.标志着隋朝科举制的正式形成B.表明推荐成为任官的主要方式C.调动了知识分子参政的积极性D.加强了中央对地方政府的控制

[解析] 从材料中的“规定州县长官不得辟署属僚”“由中央派遣担任各州县属僚”等信息可以看出,朝廷严格管理对地方官员的任用,从而加强了中央对地方政府的控制,故答案为D项;隋朝科举制正式形成的标志是隋炀帝时设立进士科,排除A项;B项中的“主要方式”材料不能反映,排除;材料主旨是中央对地方管理的加强,而不是这些措施对知识分子的影响,排除C项。

3.(2022·山西大同)唐朝时,贫寒子弟、州县胥吏和工商子弟都能参加科举考试,依靠真才实学改变自身的命运。由此可知科举制( )A.扩大了统治基础B.提升了官员素质C.推动了文化发展D.打破了重农抑商[解析] 根据材料可知通过科举考试贫寒子弟等也可为官,打破了世家大族对官场的垄断,故选A项;材料与提高官员文化素质无关,排除B项;材料与文化发展无关,排除C项;材料与经济政策无关,排除D项。

4.(2022·湖南益阳)隋炀帝大业三年,尚书省各曹原有侍郎三十六人,改为吏、户、礼、兵、刑、工六曹,各置侍郎一人,以副尚书。其余诸曹改称为司,侍郎改称为郎。这一做法( )A.有利于提高办事效率B.弱化了各部门的职能C.分散了宰相的决策权D.实现了监察机构独立

[解析] 根据材料“尚书省各曹原有侍郎三十六人,改为吏、户、礼、兵、刑、工六曹,各置侍郎一人,以副尚书。其余诸曹改称为司,侍郎改称为郎”可知,此机构改革简化了部门,明确了职能,有利于提高办事效率,A项正确;原三十六人改为六曹,职能明确,不是弱化了职能,排除B项;材料没有涉及宰相的权力,而且决策权掌握在君主手里,排除C项;材料没有涉及监察机构的信息,据所学可知,监察机构一直是独立于行政部门之外的,排除D项。

5.(2022·黑龙江期末)针对皇帝频频越过中书省直接向六部官员下达诏令的现象,有朝臣说:“事不出中书,是为乱政。”据此可知,该朝臣主张的实质是( )A.规范政府的执政行为B.维护君主专制C.加强中央机构的权力D.反对三省六部制[解析] 材料体现的是该大臣反对皇帝直接越过中书省直接向六部官员下达诏令,认为“事不出中书,是为乱政”,说明的是该大臣主张加强中央机构的权力,C项正确;规范政府行为属于材料的表象,不属于本质,排除A项;材料与维护君主专制无关,排除B项;材料是对三省六部制的维护,排除D项。

6.(2022·江苏苏州)为解决财政困难,780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议实施两税法,规定:按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税;每年夏、秋两季纳税。其最主要的社会影响是( )A.减轻对农民的人身控制B.增加国家支配土地的数量C.促进以庸代役广泛推行D.抑制官僚地主的土地兼并

相关课件

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化授课ppt课件,共46页。PPT课件主要包含了目标展示•定方向,基础必备•探新知,儒学家,天命论,三教并行,本土化,东汉末年,陶渊明,魏晋南北朝,王羲之等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新教课内容ppt课件,共39页。PPT课件主要包含了目标展示•定方向,基础必备•探新知,分科考试,隋炀帝,进士科,社会中下层,文化素质,中央集权,尚书省,中书省等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7课 隋唐制度的变化与创新图片ppt课件,共14页。PPT课件主要包含了中正官,中书省,租调制,均田令,论从史出等内容,欢迎下载使用。