高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化教案配套课件ppt

展开

这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化教案配套课件ppt,共30页。PPT课件主要包含了概念解析,1秦汉,外儒内法儒表法里,纳礼入律,3唐朝,《唐律疏议》的特点,唐朝的教化,律令沿袭,1理学,中国古代法律的特点等内容,欢迎下载使用。

法治:中国古代法治有着“法自君出”的特点,突出君主的无上权威,皇帝的言行就是法律,所以,法家的“法治”是“君权之上”、“国权至上”的法治。

礼教:即礼仪教化,礼教是指中国传统文化中的礼乐文化,因其重视名份,又称名教,即以名为教。礼教思想统治影响中华民族两千余年。对名教系统的破坏行为称为"僭越"。

法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,二者相辅相成。

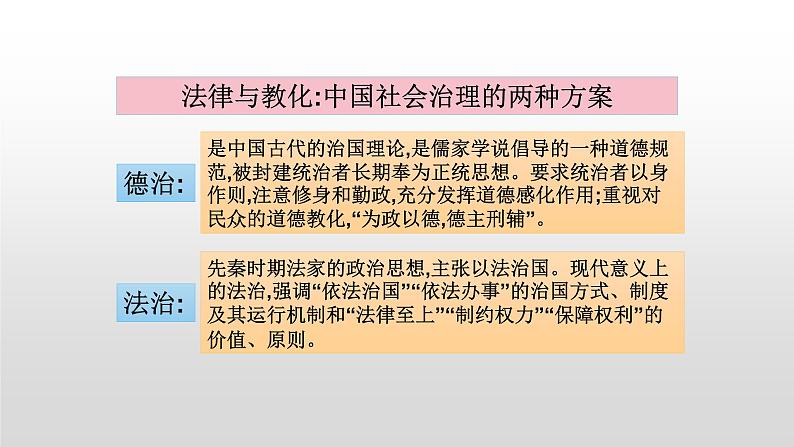

先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范,被封建统治者长期奉为正统思想。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德,德主刑辅”。

法律与教化:中国社会治理的两种方案

1.夏商西周时期的法治与德治

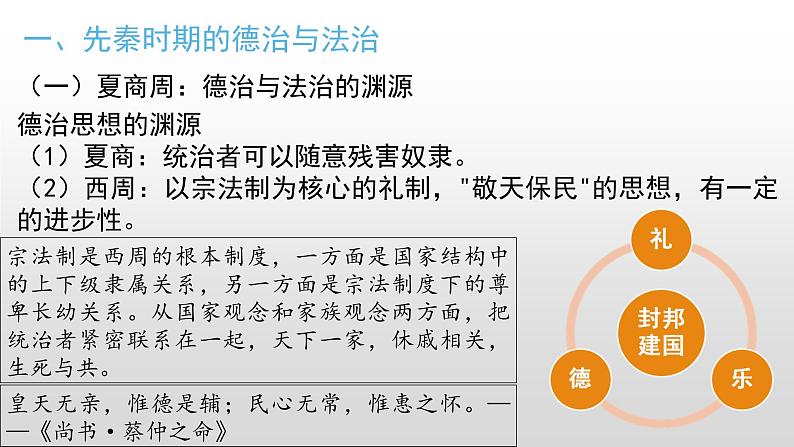

一、先秦时期的德治与法治

德治思想的渊源(1)夏商:统治者可以随意残害奴隶。(2)西周:以宗法制为核心的礼制,"敬天保民"的思想,有一定的进步性。

(一)夏商周:德治与法治的渊源

宗法制是西周的根本制度,一方面是国家结构中的上下级隶属关系,另一方面是宗法制度下的尊卑长幼关系。从国家观念和家族观念两方面,把统治者紧密联系在一起,天下一家,休戚相关,生死与共。

皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀。——《尚书·蔡仲之命》

①夏商时期,君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶。②西周统治者为维护社会等级秩序,建立了以宗法为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

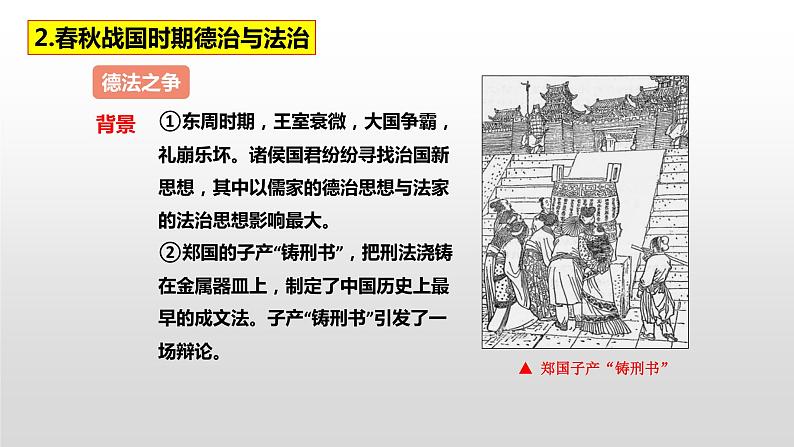

①战国法家思想形成之前,统治者已经使用法律来治理国家。《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,表明早期国家可能已经有了法律。②中国最早的成文法出现在春秋时期。郑国的子产“铸刑书”,把刑法浇铸在金属器皿上,制定了中国历史上最早的成文法。

政治:王室衰微,诸侯争霸,分封宗法体系破坏。

2.春秋战国时期德治与法治

春秋战国时期德治与法治产生的背景:

经济:铁农具牛耕兴起,解放了生产力,土地私有趋势。

思想:学术下移,思想活跃,百家争鸣。

①东周时期,王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏。诸侯国君纷纷寻找治国新思想,其中以儒家的德治思想与法家的法治思想影响最大。②郑国的子产“铸刑书”,把刑法浇铸在金属器皿上,制定了中国历史上最早的成文法。子产“铸刑书”引发了一场辩论。

儒家的德治思想(1)教化思想:主张德治,通过道德礼义教化民众。(2)理论来源: 人性善(3)代表:①孔子:为政以德;节用而爱人,使民以时,不要过度消耗民力②孟子:施仁政于民,省刑罚,薄税敛;民为贵,社稷次之,君为轻。(4)影响: ①积极:儒家重视民生与民意,民本思想发展。 ②消极:不适用于兼并战争激烈的战国时期。

道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬搏节退让以明礼。 ——《礼记·曲礼》

法家的法治思想(1)教化思想:主张法治(“以法为教”、“以吏为师”)(2)理论来源:人性恶(3)代表: ①商鞅:变法保护新兴地主阶级利益(颁行法令,奖励耕战) ②韩非:君主要以法、术、势驾驭臣下;赏罚分明;(4)影响: ①积极:法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主集权的愿望。 ②消极:严刑峻法,易造成暴政。

故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。属官威民,退淫殆,止诈伪,莫如刑。

德治与法治之争在思想界体现为儒家与法家之争

秦国商於县有个黑林沟村,该村是秦国变法的模范村,村长黑九因为儿子参军训练坠崖死了,无法为家里立功光耀门厅,变得意志消沉,无心耕作,在村里开了个酿酒坊,经常拉着后生饮酒大醉。村里人变得越来越懒惰,荒芜了田庄,村里由此没落。县令是个儒家士子,讲究仁政爱民,不忍看到黑林沟人忍饥挨饿,便救济他们。村民一直吃救济粮,不再耕作。商鞅知道后,依法处死了村长和县令,重申新法主张、明确奖惩,让村民重新自励,恢复了往昔斗志。——整理自孙皓晖《大秦帝国》

法家思想强调重刑治理国家,既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。相反,儒家思想不适用于列强兼并、战争激烈的战国时期。

①春秋战国时期,法家思想更加得到统治者的重视。②秦王赢政读过韩非著作后说:“寡人得见此人与之游,死不恨矣!”在法家思想的指引下,秦国富国强兵,最终统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

二.秦汉至隋唐时期的法律与教化

秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后历朝法典多以“律”命名;

汉朝沿袭秦律,制成《九章律》;

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”,“律”和“令”都具有法律效力;

汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,律令逐渐儒家化。

(2)魏晋——律令儒家化

根据《春秋》经义断案,实际上赋予《春秋》经义极高的法律效力

魏明帝设置律博士,专用儒家思想来解释律令,进一步推动律令的儒家化;

法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则

目的:维护儒家提倡的三纲五常

“八议”是封建贵族官僚中的八种人犯罪后,享有减免刑罚处分的特权制度。具体包括:一、议亲,指皇亲国戚;二、议故,指皇帝的亲密故旧;三、议贤,指朝廷认为“有大德行”的人;四、议能,指有杰出的政治、军事才能的人;五、议功,指为王朝建立过卓著功勋的人;六、议贵,指一定品级以上的官员以及有一定等级爵位的人;七、议勤,指为国家勤劳服务的人;八、议宾,指前朝国君的后裔被尊为国宾的。上述八种特殊人物犯罪,司法官员不能直接定罪判刑,而要将他的犯罪情况和特殊身份报到朝廷,由负责的官员集体审议,提出意见,报请皇帝裁决,给予宽宥处理。一般情况下死刑均能免除,其他的刑罚则可以降等处理。 维护皇亲国戚官僚贵族等级特权的“八议”制度,将《周礼》中的“八辟”制度正式规定到法典之中,这是礼法结合的突出表现,也是法律儒家化的突出表现。

“八议”、“以服制论罪”、“子孙违犯教令”、“同姓不婚”、“义绝”(强制离婚)、“七出”(休妻)、“三不去”(不可休妻)、“十恶”等纳入法律条文或制度。

律在唐初经过删繁就简;唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》;唐高宗又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。

《唐律疏议》颁布的历史意义

继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验;是中国现存最早、最为完整的封建法典;是中华法系确立的标志;成为以后历代王朝创制自己法律的蓝本。

礼法结合,重视“孝”

恶逆者,常赦不免,决不待时。 闻父母丧,匿不举哀,流;告祖父母、父母者绞,从者流;祝诅祖父母、父母者,流。 诸犯死罪,若父母、祖父母年七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲终则从流。 ——《唐律疏议》

辽太祖时,定治契丹及诸夷之法,汉人则断以律令。太宗时,治渤海人亦依汉法。道宗时,以国法不可异施,将不合于律令者别存之。此所谓律令,还是唐朝之旧。金熙宗时,始合女真旧制及隋、唐、辽、宋之法,定《皇统制》,《金史》谓其实就是《唐律》。元初即用金律,明太祖定《大明律》,又是一准《唐律》。《清律》又以《明律》为蓝本。 ——吕思勉《中国通史•刑法》

【问题探究】阅读材料,如何理解唐律颁布的历史意义。

继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。是历代王朝创制法律的蓝本。

特点:礼法结合,提倡礼制,重视家训经验,强化基层教化

恶逆者,常赦不免,决不待时。 闻父母丧,匿不举哀,流;告祖父母、父母者绞,从者流;祝诅祖父母、父母者,流。 诸犯死罪,若父母、祖父母年七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,。流者鞭笞,留养其亲终则从流。 ——《唐律疏议》

【问题探究】阅读材料,唐律的特点是什么?

礼法结合,对儒家伦理中的“孝”特别重视。 标志着中国古代法制的完备与成熟。

《大唐开元礼》:732年,唐朝政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、军、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

在社会层面,唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

④清朝法典非常重视例,沿袭《大明律》,制定了《大清律例》。

①宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。

②元朝对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。

③明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视"例",曾数次重修《问刑条例》,开创了律例合编的体例。

三、宋元至明清时期的法律与教化

宋朝的法律形式,除律《宋刑统》以外,主要有敕、令、格、式以及断例、指挥等。敕:皇帝对特定的人或事所作的命令。宋仁宗前基本是“敕律并行”,编敕一般依律的体例分类,但独立于《宋刑统》之外。宋神宗朝,敕的地位提高,“凡律所不载者,一断与敕”,敕已到足以破律、代律的地步

《问刑条例》是大明律的子法律。由于朱元璋制定的《大明律》不可更改,在实行过程中难免会存在着法律与现实脱节的情况。为适应社会的需要,矫正《大明律》不可更改的弊端,在明朝中期以后,条例成为一种被广泛运用的法律形式。随着问刑条例地位与作用日渐重要,条例的数量也越来越多,出现了前后混杂矛盾之弊,需要对条例进行整理和修订。于是在弘治13年(1500年)整理修订了279条条例,颁行天下,“永为常法”,这就是《问刑条例》。——曾代伟主编《中国法制史》

2、宋元至明清时期的教化

②南宋后期,以程颐、朱熹为代表的程朱理学逐步建立统治地位,控制教育与科举,在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

①宋朝儒学开始向基层渗透,并发展出理学

③朱熹的《家礼》和《小学》也成为家庭和幼童的行为规范

(2)乡约——乡里中订立的共同遵守的规约

①起源:北宋吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

②明朝后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的"六谕",并引用《大明律》来解释六谕,使乡约约束力加强。

③清朝乡约宣讲内容变成了康熙帝"圣谕十六条"和雍正帝《圣谕广训》,也常常引用《大清律例》,使乡约约束力加强

特点:乡约具有约束力,并与法律合流。

变化:宋代以道德教化为主;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流;乡约从民间自发到地方官吏推动设立。积极作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理;有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

乡约:指在乡里中订立的共同遵守的规约

族规只行于一族,如果以地域为单位,由若干家族共同制定,那就成了乡约。乡约的内容同族规基本相同,但更着重于建立严密的组织以控制百姓。族规、乡约虽然只是民间规约,却具有合法的地位,在封建国家的允许下发挥效力以补充国家法律之不足,对巩固封建统治有重要作用。

我国古代为何形成以儒家思想构建的“礼”“法”结合的法律体系

政治:中国建立了专制主义中央集权制度,官僚制度的等级结构是礼法融合的基础;

经济:小农经济是封建社会的根基,构建了以家庭为单位的体系,亲亲尊尊为核心的礼适合社会的需要;

思想:中国古代由自然经济孕育“天人合一”观,是人们作为社会规范礼和国家规范法结合的思想条件;

(1)自成体系:中国古代法律自成体系,历史悠久、源远流长

(2)法自君出:皇权凌驾于法律之上,法律是维护专制统治的工具;

(3)礼法结合:中国古代的法律深受宗法观念影响,礼占有重要地位,

礼既是道德规范,又是法律规范;(4)法定特权:中国古代的法律从维护等级制度出发,赋予贵族官僚以各种特权;(5)诸法合体:中国古代历代的法律都是以刑为主,民刑不分,诸法合体混合编撰。

相关课件

这是一份人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化说课课件ppt,共1页。

这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第三单元 法律与教化第8课 中国古代的法治与教化课文内容课件ppt,共12页。PPT课件主要包含了第三单元第8课,中国古代的法治与教化,子产“铸刑书”,性善论,性恶论,儒家与法家之争,中华法系确立的标志,知识小结,知识探究,法家法治思想等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第8课 中国古代的法治与教化教课内容课件ppt,共25页。PPT课件主要包含了防范与惩处,教育与引导,第三单元法律与教化,英美法系,大陆法系,罗马法,夏商西周时期,《禹刑》,《汤刑》,《九刑》等内容,欢迎下载使用。