人教版八年级数学下册【说课稿】 正方形及其性质

展开正方形及其性质

《教材分析》

一、教材的地位与作用

《正方形》这节课是人教版数学教材八班级下册第18章第2节的内容。在现实生活中随处可见,应用格外广泛,它是同学格外生疏的一种图形。《正方形》是在同学把握了平行线、三角形、平行四边形、菱形、矩形等平面几何学问,并且具备有初步的观看、操作、推理和证明等活动阅历的基础上消灭的。目的在于让同学通过探究正方形的性质,进一步学习、把握说理、证明的数学方法。这一节课是前面所学学问的延长和概括,充分体现了平行四边形、菱形、矩形、正方形这些概念之间的联系、区分和从属关系,同时又是高中阶段连续学习正方体、正六面体必备的学问。

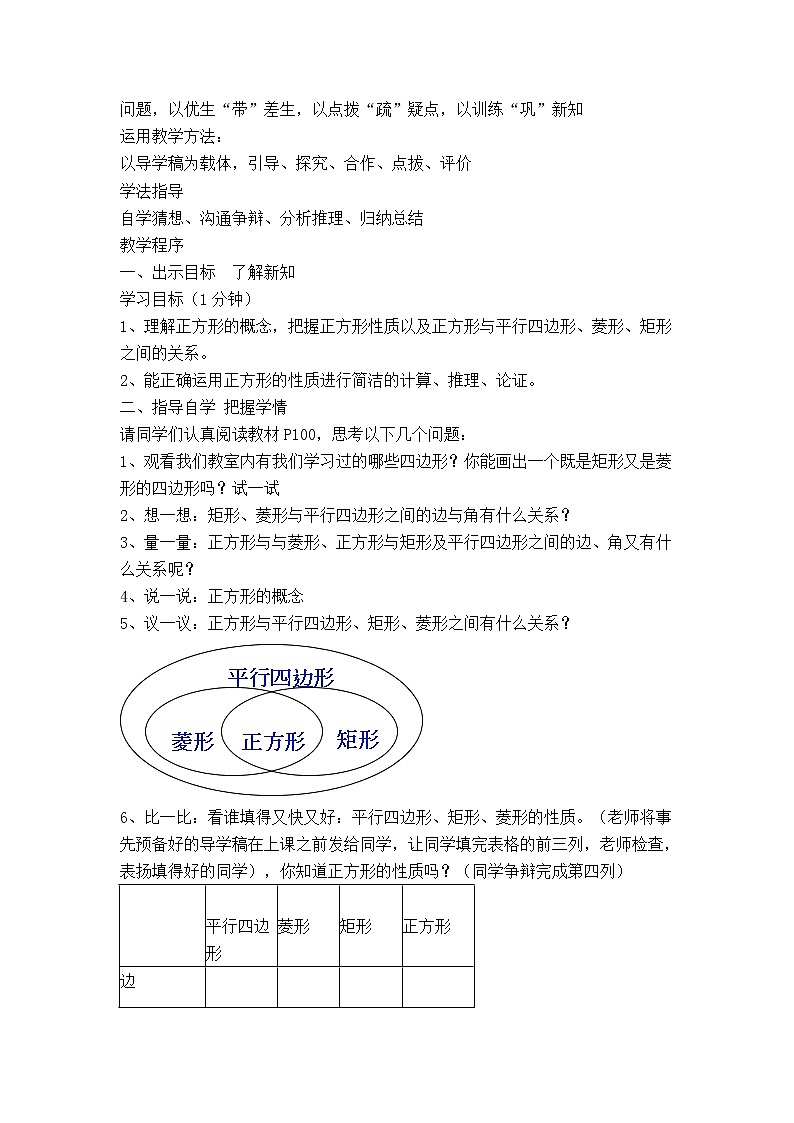

二、教学目标

1知 识 技 能

①、理解正方形的概念,把握正方形性质以及正方形与平行四边形、菱形、矩形之间的关系。

②、能正确运用正方形的性质进行简洁的计算、推理、论证。

2、数 学 思 想

渗透从一般到特殊,化未知为已知的数学思想及转化的数学思想。

3、过 程 与 方 法

①、通过本节课的学习培育同学观看、动手、探究、分析、归纳、总结等力量。

②、培育同学的合情推理意识,主动探究的习惯,逐步把握证明的方法。

3、情 感 态 度

①、让同学树立科学、严谨、理论联系实际的良好学风。

②、培育同学相互争辩、相互挂念、团结协作的团队精神。

三、教材的重点难点

重点:正方形的概念和性质。

难点:理解正方形与平行四边形、菱形、矩形之间的内在联系及正方形的性质和应用。

《教法分析》

教法设想

以“学—导—练”三步为主线,以“先学后教、当堂训练”的教学模式,来进行本节课的教学。

在整个教学过程中加强同学自学方法的指导。 以问题“引”自学,以自测“显”问题,以优生“带”差生,以点拨“疏”疑点,以训练“巩”新知

运用教学方法:

以导学稿为载体,引导、探究、合作、点拔、评价

学法指导

自学猜想、沟通争辩、分析推理、归纳总结

教学程序

一、出示目标 了解新知

学习目标(1分钟)

1、理解正方形的概念,把握正方形性质以及正方形与平行四边形、菱形、矩形之间的关系。

2、能正确运用正方形的性质进行简洁的计算、推理、论证。

二、指导自学 把握学情

请同学们认真阅读教材P100,思考以下几个问题:

1、观看我们教室内有我们学习过的哪些四边形?你能画出一个既是矩形又是菱形的四边形吗?试一试

2、想一想:矩形、菱形与平行四边形之间的边与角有什么关系?

3、量一量:正方形与与菱形、正方形与矩形及平行四边形之间的边、角又有什么关系呢?

4、说一说:正方形的概念

5、议一议:正方形与平行四边形、矩形、菱形之间有什么关系?

6、比一比:看谁填得又快又好:平行四边形、矩形、菱形的性质。(老师将事先预备好的导学稿在上课之前发给同学,让同学填完表格的前三列,老师检查,表扬填得好的同学),你知道正方形的性质吗?(同学争辩完成第四列)

|

平行四边形 |

菱形 |

矩形 |

正方形 |

边 |

|

|

|

|

角 |

|

|

|

|

对角线 |

|

|

|

|

7、讲一讲:你是怎样得出正方形的性质的。

8、平行四边形有一个角是直角且邻边相等时变成了正方形,那么矩形满足什么条件时是正方形?菱形满足什么条件时是正方形?四边形满足什么条件时是正方形?

三、自学检测 检查效果

自学检测(10分钟)(做完后同位两人互改并打出分数)

练习1、已知:如图1,正方形ABCD,对角线AC、BD交于点O ,AC=4 。

求:⑴、图中∠BAC= , ∠AOB=

⑵、与OA相等的线段有 ,AB= 。

⑶、正方形的周长是 ,面积是 。

练习2、抢答:下列说法是否正确,错误的请说明理由。

①正方形肯定是矩形。 ( )

②四条边都相等的四边形是正方形。 ( )

③有一个角是直角的平行四边形是正方形。( )

④两条对角线相等且相互垂直平分的四边形是正方形。( )

⑤两条对角线相等的菱形是正方形。( )

⑥菱形的对角线相互垂直且相等。 ( )

练习3、已知:正方形ABCD被它的两条对角线AC、BD分成四个小三角形,

求证:△AOB、△BOC、△COD、△DOA是全等的等腰直角三角形。(引导同学用多种方法加以证明:如利用三角形全等;画正方形沿对角线剪开证明等。

结论:分成八个等腰直角三角形,分别是△ABC、 △ADC、△ABD、△BCD ;△AOB、 △BOC、 △COD、 △DOA.

四、当堂训练 巩固新知

1、把一张长方形的纸片那样折一下,可以截出正方形纸片,这是为什么呢?

2、假如是长方形木板,又怎样从中截出面积最大的正方形木板呢?

五、归纳小结、深化新知

本节课的沟通学习你有哪些收获呢?与大家共享一下吧!

【同学活动】

我的收获是……

我感到最困惑的是……

我最想说的一句话是……

今后我的学习打算是……

教学评价和反思

同学是课堂的仆人,由于同学的个体差异表现为认知方式与思维策略的不同,以及认知水平和学习力量的差异,所以在整个教学过程中,都应敬重同学在解决问题过程中所表现出的不同水平,尽可能地让全部同学都能主动参与,并引导同学在与他人的沟通中提高思维水平。在同学回答时,通过语言、目光、动作赐予鼓舞与赞许,发挥评价的乐观功能。对同学思维的闪光点予以确定鼓舞;对学有余力并对数学有深厚爱好的同学,通过布置选做题去进展他们的数学才能。