高中地理第二章 岩石圈与地表形态第二节 地表形态的变化课后作业题

展开

这是一份高中地理第二章 岩石圈与地表形态第二节 地表形态的变化课后作业题,共11页。试卷主要包含了单选题,综合题等内容,欢迎下载使用。

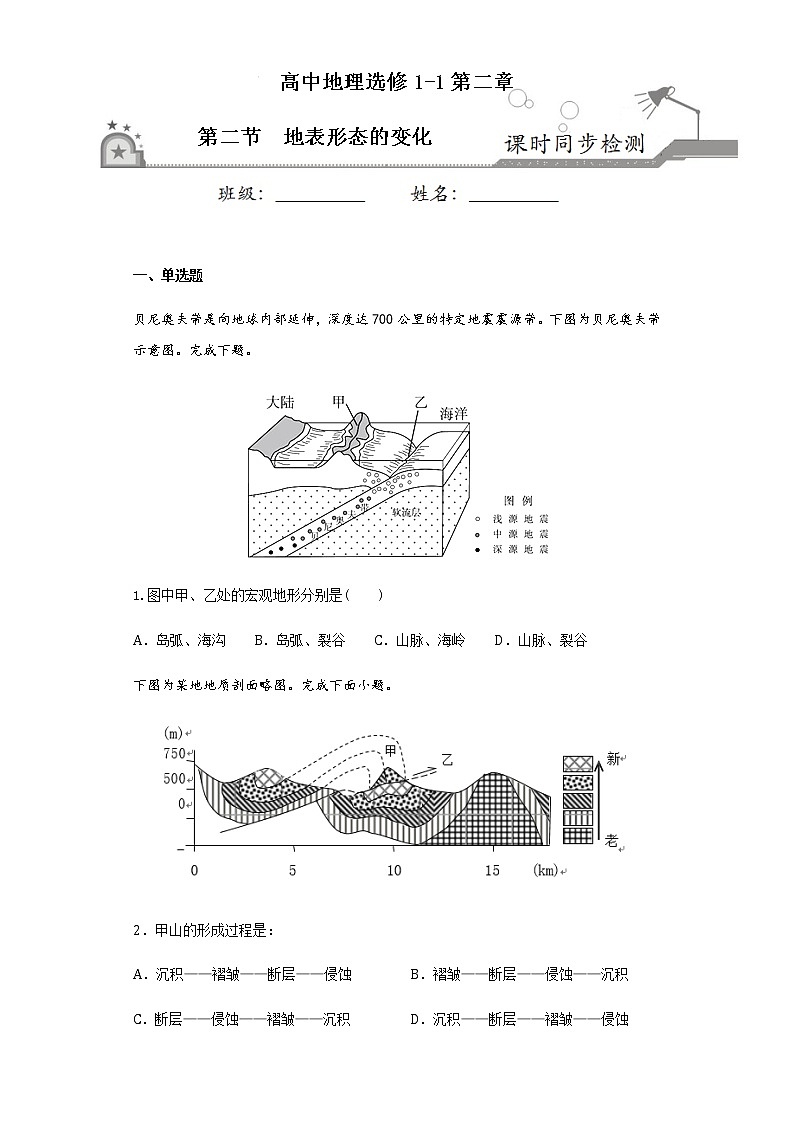

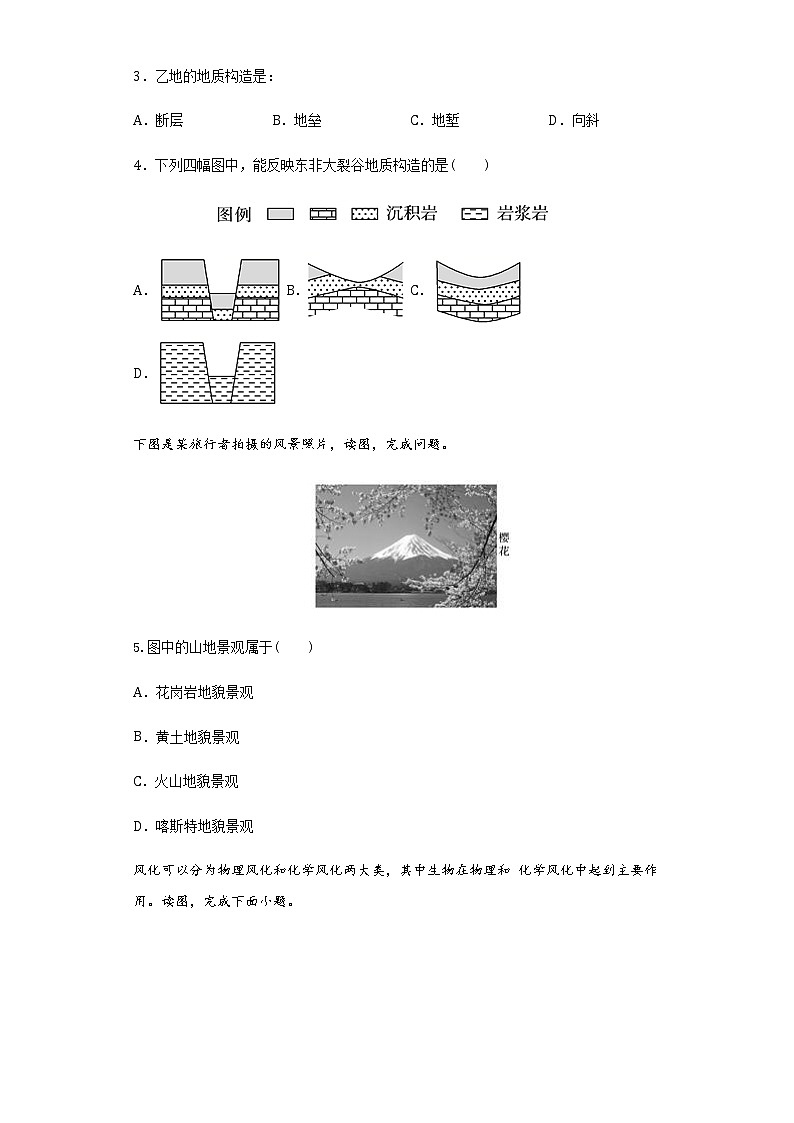

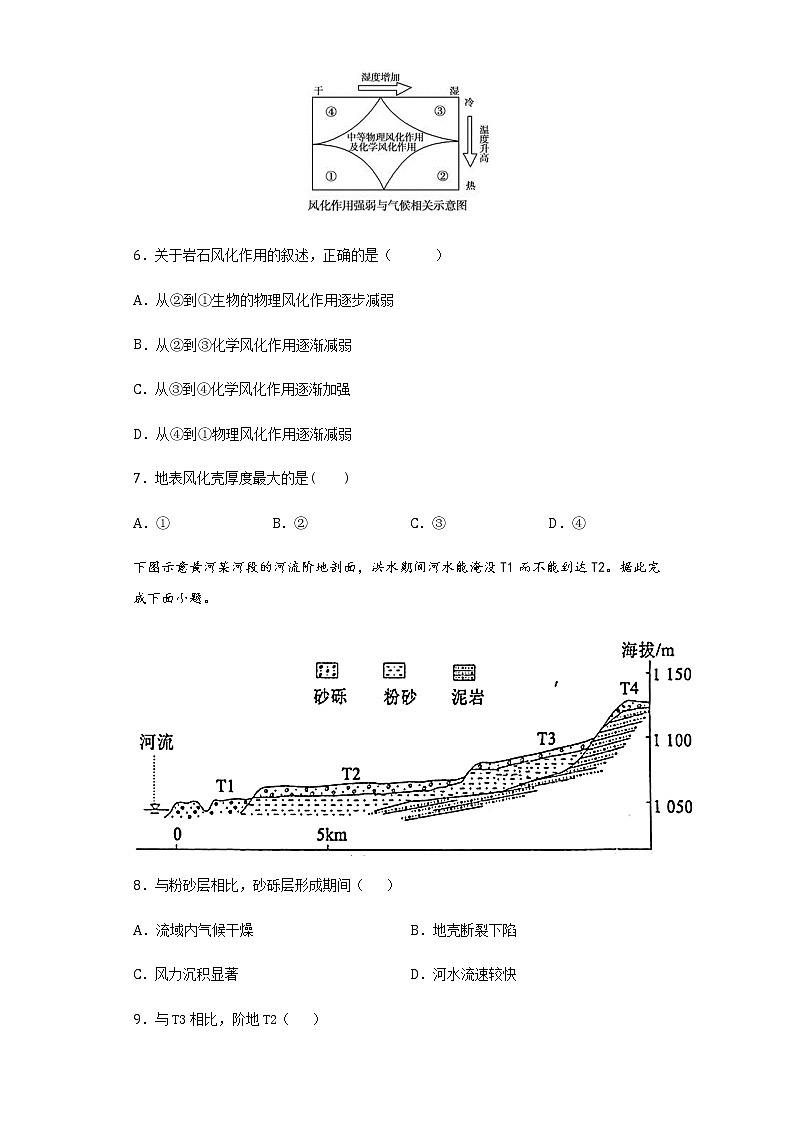

高中地理选修1-1第二章第二节 地表形态的变化 一、单选题贝尼奥夫带是向地球内部延伸,深度达700公里的特定地震震源带。下图为贝尼奥夫带示意图。完成下题。1.图中甲、乙处的宏观地形分别是( )A.岛弧、海沟 B.岛弧、裂谷 C.山脉、海岭 D.山脉、裂谷下图为某地地质剖面略图。完成下面小题。2.甲山的形成过程是:A.沉积——褶皱——断层——侵蚀 B.褶皱——断层——侵蚀——沉积C.断层——侵蚀——褶皱——沉积 D.沉积——断层——褶皱——侵蚀3.乙地的地质构造是:A.断层 B.地垒 C.地堑 D.向斜4.下列四幅图中,能反映东非大裂谷地质构造的是( )A.B. C.D.下图是某旅行者拍摄的风景照片,读图,完成问题。5.图中的山地景观属于( )A.花岗岩地貌景观B.黄土地貌景观C.火山地貌景观D.喀斯特地貌景观风化可以分为物理风化和化学风化两大类,其中生物在物理和 化学风化中起到主要作用。读图,完成下面小题。6.关于岩石风化作用的叙述,正确的是( )A.从②到①生物的物理风化作用逐步减弱B.从②到③化学风化作用逐渐减弱C.从③到④化学风化作用逐渐加强D.从④到①物理风化作用逐渐减弱7.地表风化壳厚度最大的是( )A.① B.② C.③ D.④下图示意黄河某河段的河流阶地剖面,洪水期间河水能淹没T1而不能到达T2。据此完成下面小题。8.与粉砂层相比,砂砾层形成期间( )A.流域内气候干燥 B.地壳断裂下陷C.风力沉积显著 D.河水流速较快9.与T3相比,阶地T2( )A.流水侵蚀形成 B.地壳迅速抬升C.形成时间较晚 D.面积继续扩大读某地貌模式图,完成下面小题。10.关于该地貌说法正确的是( )A.地表物质主要由风力作用形成B.从扇形地上部到扇缘带,颗粒物逐渐变大C.扇缘带地下水埋藏深D.扇形地下部土壤肥沃,排水良好适合农耕11.该地貌主要分布于( )A.河流源头 B.河流出山口 C.河流中下游 D.河流入海口雅丹地貌是与盛行风向平行的长条形土墩、凹地沟槽间隔分布的地貌组合。柴达木盆地西北部是我国最大的雅丹地貌分布区,随着气候的演变,其中西部鸭湖地区发育了世界上唯一一处水上雅丹地貌(如图)。据此完成下面小题12.雅丹地貌最主要的成因是A.物理风化 B.冰川侵蚀C.风力侵蚀 D.流水侵蚀13.水上雅丹地貌的出现反映了气候A.变干 B.变湿C.变冷 D.变暖风沙运动是造成流动沙丘土壤风蚀量在不同坡向上差异的原因。下图是某年6月份雅鲁藏布江山南宽谷流动沙丘不同坡向的土壤风蚀状况统计图。沙丘呈南北走向,与河谷主导风向垂直,风向变化是流动沙丘由风蚀作用向风积作用变化的主要原因,风蚀记为负值,风积记为正值。读图,完成下列各题。14.图示沙丘风蚀、风积的变化说明( )A.沙丘顶的高度不断升高B.6月11日沙丘东坡是迎风坡C.6月26日沙丘西坡是迎风坡D.6月21~26日风向发生变化15.6月5~21日,该地沙丘的移动趋势是( )A.向东 B.向西C.向南 D.向北二、综合题16.阅读图文材料,完成下列问题。智利被誉为世界“铜矿王国”,其铜矿储量、产量、出口量均居世界前列。下图为“智利24°S附近地形剖面图”,图中埃斯康迪达为智利最大的铜矿之一,该地铜矿形成于3千万年前沿断层侵入的三次岩浆活动,铜矿体一般产生在侵入岩体的内部或与围岩的接触带上。位于东西山脉之间的中央谷地南北绵延约650公里,地势较平坦,上覆大量冲积土,是智利重要的农业分布区。(1)假如上述3千万前的岩浆活动同时发生于浅海,推测有可能形成的地貌,并说出理由。(2)说明该地铜矿体形成的大致过程。(3)分析中央谷地地表形态形成的地质作用。17.阅读图文材料,完成下列要求。地壳运动及外力作用是影响黄河冲积扇沉积物剖面特征的主要因素,在相对稳定的地质环境下,沉积物沉积的过程在时间上是连续的。黄河冲积扇地区城市多分布在山麓地势较高的地带。历史上黄河下游多次决口改道。图1为黄河冲积扇分布图及城市A到B一线冲积扇剖面示意图。图2为城市C第四纪理论与实际沉积剖面图。(1)描述冲积扇上城市A到B一线沉积物的空间分布特征并说明其形成原因。(2)判断城市C岩层的沉积在时间上是否连续,并从地质作用角度推断其可能成因。 参考答案 【答案】1.A【解析】从海陆板块的碰撞边界地形分析,乙处形成海沟,甲处受抬升,形成岛弧,故A项正确。裂谷和海岭出现在板块张裂边界,故BCD 项错误。【答案】2.A 3.A【解析】2.要形成甲山,首先要形成构成甲山的岩石,岩石具有层理结构,应为沉积岩,因此首先沉积作用形成沉积岩;然后地壳运动导致岩层弯曲变形形成褶皱;岩层受到巨大挤压变化过程中,岩层断裂位移,发生断层,从图示地区左侧推移至甲山目前位置;最后外力侵蚀形成目前的山地形态。由此推知,A符合题意,排除B、C、D。故选A。3.图中显示,乙地岩层出现了明显的破裂面,且破裂面两侧的岩层发生了明显的位移(破裂面下面是较新的岩层,破裂面上面是较老的岩层),由此判断乙地的地质构造是断层,A符合题意。地垒和地堑是多个断层的组合,图中只有一个断层,排除B、C。乙处下面有向斜构造,但乙处为断层构造,排除D。故选A。【答案】4.A【解析】地质构造分为褶皱(背斜、向斜)和断层。东非大裂谷形成的原因是地壳断裂下陷形成的地堑,类似于A、D选项,根据图例判断A选项岩层为沉积岩,D选项的岩层为岩浆岩,A选项正确。【答案】5.C【解析】读图可知,图中景观为日本富士山,富士山属于火山,地貌成因属于火山地貌,C正确。故选C。【答案】6.B 7.B【解析】6.湿度增加,物理风化减弱,化学风化增强;温度升高,物理风化增强,化学风化增强;图中从②到①气候由湿变干,生物变得稀少,生物的物理风化作用逐步增强,A错;从②到③气候由热变冷,化学风化作用逐渐减弱,B正确;从③到④,气候由湿变干,物理风化作用逐渐加强,C错;从④到①,气候由冷变热,化学风化作用逐渐减弱,D错。选B正确。7.气候越湿,温带越高的地方,生物量越多,地表的风化壳越厚;②地湿热,风化壳最厚。选B正确。【答案】8.D 9.C【解析】8.如果气候干燥,河流径流量就不会大,也就无法携带足量的砂砾物质在此地沉积,A错误;沉积物的形成需要相对稳定的环境,地壳的快速升降变化对沉积物的形成不利,并且地壳抬升会使侵蚀作用加强而砂砾难以沉积,B错误;此处是流水沉积,不是风力作用,C错误;流水的搬运能力与径流量、河水流速呈正相关,沉积物的颗粒越大,说明当时水的流速越大,D正确。故选D。9.T2T3都是流水沉积形成,不是流水侵蚀、地壳迅速抬升形成,A、B错误。距离河流越近,阶地的年代越新,图中T1是一级阶地,形成最晚;T2是二级阶地,T3是三级阶地,所以T2比T3形成的晚,C正确。只有最靠近河流的T1阶地可能继续接受流水沉积而扩大,其余的阶地因随地壳抬升远离河水,失去了形成地层的泥沙来源,面积无法继续扩大,反而会因流水和风力等外力侵蚀导致面积缩小,最后被侵蚀殆尽,D错误。故选C。【答案】10.D 11.B【解析】10.考查河流地貌的成因及特点,图示地貌是河流冲积扇,是流水堆积形成的,A错误;由上部到扇缘带坡度越来越平缓,水流速度逐渐变慢,搬运的物质颗粒会越来越小,B错误;从图中可以看出,扇缘带地下水埋藏较浅C错误;扇形地中下部土壤肥沃,排水条件良好,适合农耕,故D正确,故选D。11.考查冲积扇的地理位置判断:季节性的洪水或河流在山区流动时,由于山区内地势陡峭,水流速度快,携带了大量砾石和泥沙可是,当水流流出谷口时,由于地势突然趋于平缓、水道变得开阔,水流速度放慢,河流搬运的物质逐渐堆积下来,形成洪积扇或冲积扇。多个洪积扇或冲积扇连接形成洪积一冲积平原。冲积扇是由河流从山里流到山前,地形突然变得平坦、开阔,水流速度变慢,河水搬运的物质堆积下来形成的,故位于山间河谷出口处,故B正确, ACD错误,故选B。【答案】12.C 13.D【解析】12.由材料“雅丹地貌是与盛行风向平行的长条形土墩、凹地沟槽间隔分布的地貌组合”可知,雅丹地貌最主要的成因是风力侵蚀,C正确。13.雅丹地貌是风力侵蚀作用形成,由材料“西部鸭湖地区发育了世界上唯一一处水上雅丹地貌”可知,水上雅丹地貌是因气候变暖,冰川融化量增加,注入湖泊水量增加,湖泊面积增大淹没雅丹地貌而形成,D正确。【答案】14.D 15.A【解析】14.图示中每日的第一个图例表示沙丘顶,沙丘顶以风蚀为主,因此其高度不断升高是错误的,A错。6月11日沙丘东坡是正值,风积为主,是背风坡,B错。6月26日沙丘西坡是正值,以风积为主,是背风坡,C错。6月21日—26日风蚀、风积的坡向相反,说明风向发生变化,D对。15.6月5日—21日,该地沙丘的东坡是正值,风积为主,是背风坡,说明移动趋势是向东,A对。西坡是迎风坡,B、C、D错。【答案】16.(1)海底火山、火山岛,大洋地壳比大陆地壳薄得多;如在浅海中发生同样的岩浆活动,岩浆就会喷出大洋地壳形成海底火山;若海底火山在三次岩浆喷发中不断生长,可能露出海面而形成火山岛。(2)智利处于板块交界处,地壳运动活跃,多断层发育;来自于地幔软流层的含铜岩浆沿断层侵入地壳,在冷却凝固过程中,铜元素富集而形成铜矿体。(3)内力作用形成中央谷地两侧断层,中央谷地沿断层相对下陷,形成低地;河流等外力作用把风化、侵蚀物质搬运至此堆积。【解析】(1)考查海底岩浆活动对海底地貌的影响,岩浆活动一般形成火山或者一些熔岩高原,由于大洋地壳比大陆地壳薄,在浅海中发生同样的岩浆活动,同样会形成海底火山,如果岩浆不断喷发,使得海底火山出露海面,形成火山岛。(2)结合材料该地铜矿形成于3千万年前沿断层侵入的三次岩浆活动,铜矿体一般产生在侵入岩体的内部或与围岩的接触带上进行分析,说明该地(智利)位于板块的交界处,板块间相互碰撞,地壳活动频发,多断层发育;来自上地幔软流层中的岩浆(含有铜)不断侵入地壳。沿着断层上升,然后冷却凝固,铜元素富集而形成铜矿体。(3)考查内外力作用对地表形态的影响,据图可知,中央谷地是在内力作用下形成的相对低洼的地堑;后期在外力作用下(河流的搬运作用、风化作用、侵蚀作用)将泥沙带到谷地堆积,最终形成土壤肥沃的谷地。【答案】17.(1)自西向东沉积物颗粒逐渐变小;自西向东沉积物厚度逐渐变小河流冲出山口后,流速逐渐降低,颗粒大的物质先沉积且沉积较多,颗粒小的物质后沉积且沉积较少(2)沉积不连续(沉积发生中断),缺失了P1地层。由于地壳运动,先形成的P1地层被抬升;风化剥蚀后,导致该地层消失,之后继续接受沉积。【解析】(1)读图可知,自A到B沉积物颗粒由粗变细,沉积物厚度逐渐自西向东变小。沉积物是由河流携带而来,在冲积扇地区,随着河流冲出山口后,流速逐渐降低,颗粒大的物质先沉积且沉积较多,颗粒小的物质后沉积且沉积较少,所以沉积物颗粒由粗到细,沉积物厚度逐渐变小。(2)按照图2中左图来看,在温度环境中,沉积了N2层后应有P1层沉积,而实际情况是缺失了P1岩层,说明沉积不连续。该地缺失P1岩层是由于地壳运动,先形成的P1地层被抬升;风化剥蚀后,导致该地层消失,之后继续接受沉积,所以沉积在时间上是不连续的。

相关试卷

这是一份湘教版 (2019)选择性必修1 自然地理基础第二节 地表形态的变化课后练习题,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份湘教版 (2019)选择性必修1 自然地理基础第一节 岩石圈物质循环课后作业题,共10页。试卷主要包含了单选题,综合题等内容,欢迎下载使用。

这是一份地理选择性必修1 自然地理基础第一节 地球的自转练习,共10页。试卷主要包含了单选题,综合题等内容,欢迎下载使用。