所属成套资源:2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析)

- 第1课 中华文明的起源与早期国家-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析) 试卷 2 次下载

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 课后复习题

展开

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 课后复习题,共11页。试卷主要包含了依据地图,判断以下说法正确的是,《史记·商君列传》记载,《老子》中记载,有学者指出等内容,欢迎下载使用。

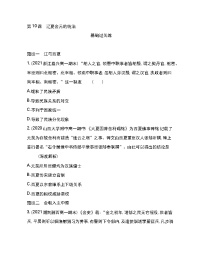

第2课 诸侯纷争与变法运动基础过关练 题组一 列国纷争与华夏认同1.(2021北京四十三中高一月考)依据地图,判断以下说法正确的是 ( )A.“封建亲戚,以藩屏周”B.“礼乐征伐自天子出”C.“并吞战国,海内为一”D.“田氏代齐”“三家分晋”2.春秋初期,秦、楚、燕、吴、越等国被视为夷狄。后来这些国家不仅参加晋国主持的会盟,楚、吴、越还以自身实力主持中原会盟。该变化表明 ( )A.诸侯国间的“夷夏之防”逐渐淡化B.南部各国经济实力迅速提升C.民族交融推动了国家走向统一D.各诸侯国实力逐渐趋向均衡题组二 经济发展与变法运动3.[2021新高考八省(市)1月联考,广东卷]春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。这一变化的原因有 ( )A.分封制度的强化 B.井田制度的推广C.生产技术的进步 D.土地兼并的加剧4.(2021辽宁六校高一期中)下面是春秋战国时期的各国货币的图片。据此可知春秋战国时期 ( )A.农业经济持续衰退B.手工业技术领先世界C.商品经济得到发展D.各国间商业交流频繁5.(2020北京顺义二模)《史记·商君列传》记载:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。”这反映了商鞅变法 ( )A.推行县制,便于国家管理B.实行重农抑商,发展经济C.注重法治,稳定社会秩序D.推动民族交融,富国强兵6.战国时期,大批中小型城市伴随着制度的变化如雨后春笋般发展起来,促成这一局面的主要原因是 ( )A.郡县制在各诸侯国内不同程度地获得推行B.对各级城市有礼制上的严格等级规定C.四周的戎狄、蛮夷产生了华夏认同观念D.各诸侯国强制境内大家庭拆散为个体小家庭题组三 孔子和老子7.(2020山东学业水平考试)春秋战国时期,主张统治者应顺应民心,爱惜民力,“为政以德”的思想家是 ( )A.老子 B.孔子C.墨子 D.韩非8.《老子》中记载:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”这句话体现了老子的 ( )A.朴素的辩证法思想B.无为而治的思想C.“天法道,道法自然”的思想D.以柔克刚的思想题组四 百家争鸣9.(2021重庆万州二中高一月考)战国时期,士人“择木而栖”的现象较为普遍,卫国人商鞅先后在魏国、秦国任职;齐国人邹衍成为燕昭王之师;吴起一生中曾在鲁、魏、楚等国为官,每当遭到诬陷,便另投明主。这种现象 ( )A.强化了“家国一体”的观念B.推动了百家争鸣的深入开展C.促进了诸侯国之间和平交往D.反映出君主专制体制弊端严重10.有学者指出:“诸子百家的智慧和伟大成就,不是战国之后历代专制主义者所能泯灭的,所留给后世的宝贵思想财富,两千多年来世代传承不已,不仅有相当的历史价值,更有难以估量的现时价值。”这说明( )A.历代以百家思想为官方思想B.百家争鸣具有深远历史影响C.百家思想符合现实社会需要D.历代君主企图扼杀各家思想 能力提升练 题组一 列国纷争与华夏认同1.(2020天津六校高一期中联考,)当晋、楚两国争霸中原时,长江下游崛起了吴、越这两个国家。晋国为了对付楚国,就联合吴国。吴、楚之间多次发生战争。公元前506年,吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都。从此,楚国国力大大削弱。这些战争 (深度解析)A.促进了区域统一和社会大变革B.属于周初诸侯国间争权夺利的斗争C.加速了汉族与南方民族的交融D.说明分封制和宗法制已经彻底瓦解2.()春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”“内诸夏而外夷狄”的主张。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明 ( )A.民族交融趋势日益加强 B.儒家逐渐放弃夷夏观念C.中原文化优于周边文化 D.孟子背离孔子的民族观题组二 经济发展与变法运动3.(2020北京丰台高一期末,)历史现象发生在特定的历史时空之中。出现于下图所反映的历史空间中的经济现象是 ( )A.农业生产以集体耕作为主B.劳动工具以石器为主C.铁犁和牛耕逐步得到推广D.南方经济逐步超过北方题组三 孔子和老子4.(2021重庆一中高二月考,)周礼规定:“礼不下庶人,刑不上大夫。”孔子却提出:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”这表明孔子主张 ( )A.以德为主,礼法并用 B.礼制下移教化百姓C.确立儒家正统地位 D.恢复西周礼乐制度题组四 百家争鸣5.(2020江西宜春宜丰中学高二月考,)“士”原是贵族的最低阶层,有一定数量的“食田”,能文能武,生活无忧。春秋战国之际,士发生分化,或成为传授知识的教师,或变为主持仪式的赞礼者,或发展为新兴地主。士阶层的分化 ( )A.成为百家争鸣的根源 B.导致土地私有制出现C.有利于推动社会变革 D.是井田制瓦解的产物6.(2021黑龙江八校高一摸底考试,)下表是百家争鸣中主要派别的政治主张。据此可知,春秋战国的时代主题是 ( )学派主张儒家以德治国:有德行的君主能治理好天下道家以道治国:遵从规律,“无为而无不为”墨家以爱治国:互爱互助、选贤任能、争取和平法家以法治国:制定法律,制裁民众不法行为以稳定社会A.重建政治秩序 B.变革政治制度C.发扬民本思想 D.构建官僚政治题组五 综合题组7.(原创,)阅读材料,完成下列要求。材料一 春秋战国时期,王室衰微,权力下移,政治重心由周天子逐渐转移到公室、卿大夫集团。以统治阶级“内争”为特色的社会秩序急剧变动,最终造成了社会结构的统治者和被统治者两极化。——摘编自王家范等《大学中国史》材料二 商鞅把法作为树立国家权力的最重要的手段来强调。关于惩罚方面,对犯罪集体负责的原则也得到了强调。他明令禁止父亲与成年之子或成年的弟兄在一户同居。为了控制的目的而把民众分成小单位的基本思想,在以后的帝国时代,甚至晚至民国时代,仍行之不辍。——摘编自《剑桥中国秦汉史》(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期社会的主要变化。 (2)根据材料二,概括商鞅对待民众的措施。结合所学知识,分析这些措施产生的影响。 第2课 诸侯纷争与变法运动基础过关练1.D2.A3.C4.C5.B6.A7.B8.A9.B10.B1.D 据图片并结合所学可知,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国,史称“战国七雄”,故选D项;“封建亲戚,以藩屏周”说的是分封制,与图片内容不符,排除A项;“礼乐征伐自天子出”反映的是西周分封制下周天子“天下共主”的地位,排除B项;“并吞战国,海内为一”说的是秦国相继灭掉东方六国,完成统一大业,建立秦朝,排除C项。2.A 据材料可知,春秋初期,秦等国被视为夷狄,但后来这些国家不仅参加会盟且楚、吴、越还以自身实力主持会盟,由此可以看出这一时期诸侯国间的“夷夏之防”逐渐淡化,故A项正确。3.C 据所学可知,春秋战国时期铁制农具开始使用,牛耕也得到推广,生产技术进步,使得荒地被大量开垦,诸侯国之间的界限也逐步清晰,故C项正确。分封制在春秋时期开始瓦解,因此,材料中的这一变化不可能跟分封制的强化有关,故A项错误;春秋战国时期由于铁制农具的使用和牛耕的推广,井田制逐渐瓦解,故B项错误;春秋战国时期土地私有制刚刚确立,土地兼并现象加剧不符合史实,故D项错误。4.C 据所学可知,货币的出现本身就是商业发展的表现,根据图片可推断出当时商品经济得到发展,故C项正确;根据所学可知,春秋战国时期铁制农具开始使用,牛耕也得到推广,这提高了生产力水平,促进了农业生产的发展,且据图片可知春秋战国时期有些国家的货币还是农业生产工具的形状,表明了该时期农业生产的发展,故A项错误;图片中的货币为金属货币,据此可推断当时手工业特别是冶铸业较为发达,但无法得出手工业技术领先世界的结论,故B项错误;春秋战国时期诸侯林立,各国货币不统一,这不利于各国间的商业交流,故D项错误。5.B 根据材料“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)”可知,商鞅在变法中将农业称为“本业”、商业称为“末业”,并且采取相应的奖惩措施,说明商鞅变法实行重农抑商,发展经济,故选B项;材料反映的是商鞅变法在经济方面的措施,与推行县制的行政管理措施无关,同时该措施并不能推动民族交融,也不能达到强兵的结果,排除A、D两项;材料并不是商鞅变法中的法治措施,排除C项。6.A 虽然周王朝对各级城市有礼制上的严格等级规定,但这与“中小型城市……如雨后春笋般发展起来”不符,排除B项;C项表述不是主要原因,排除;强制大家庭拆散为个体小家庭有利于推动土地私有制的发展,但与大批中小型城市的发展关系不大,排除D项;战国时期郡县制在各诸侯国不同程度地获得推行,促使“大批中小型城市伴随着制度的变化如雨后春笋般发展起来”,A项正确。7.B 根据所学知识可知,主张统治者应顺应民心,爱惜民力,“为政以德”的思想家是孔子。故选择B项。8.A “祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”的含义是祸患可能潜藏在福之中,而祸患也可能是福产生的条件,二者具有辩证统一的关系,所以选A。9.B 据材料并结合所学可知,“择木而栖”的士人在不同国家任职,有利于不同学派思想间的交流、辩论与吸收,从而推动百家争鸣朝着更深入的方向发展,故选B项;“家国一体”的观念盛行于西周时期,在春秋战国时期已渐趋淡化,排除A项;士人在不同国家任职是个人行为,不会促进各诸侯国之间的和平交往,排除C项;战国时期还没有建立君主专制体制,排除D项。10.B 根据题干信息“诸子百家的智慧和伟大成就……更有难以估量的现时价值”可知,百家争鸣具有深远的历史影响,故B项正确。能力提升练1.A2.A3.C4.B5.C6.A1.A “吴国大举伐楚,节节胜利,一直打到楚都。从此,楚国国力大大削弱”说明这些战争促进了局部统一,结合所学可知,这些战争还促进各国变法图强,故A项正确;“晋、楚两国争霸中原”说明此时周王室衰微,不符合“周初”情况,故B项错误;当时汉族尚未形成,故C项错误;“晋、楚两国争霸”是在春秋时期,春秋时期分封制尚未彻底瓦解,故D项错误。知识拓展 春秋争霸战争的影响 (1)加速了奴隶制的瓦解,促进了新的社会制度的产生。(2)促进了局部统一,加速了各区域的民族交融和华夏认同,为之后全国的统一奠定了基础。(3)争霸战争也给人民带来了灾难。2.A “裔不谋夏,夷不乱华”是指不允许少数民族武装干涉中原地区华夏民族的事务。裔、夷是指少数民族,夏、华即“华夏”。这是“华夷之辨”思想的反映,该思想以华夏民族为中心。其后孟子发展了儒家的民族思想,以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄,说明战国时期民族交融趋势日益加强,故A项正确。3.C 材料图片信息“秦、韩、赵、魏、齐、楚、燕”并结合所学可知,这是战国时期,当时铁犁和牛耕逐步得到推广,故选C项;商周时期农业生产以集体耕作为主,春秋战国时期以一家一户为单位男耕女织的小农经济逐渐形成,排除A项;石器时代,人们的劳动工具以石器为主,排除B项;自唐朝中叶以来,南方经济渐渐超过北方,排除D项。4.B 据材料可知,周礼强调“礼、刑”的阶级性,而孔子认为用道德引导百姓,用礼制去教化他们,百姓不仅会感到羞耻,而且有归服之心,这体现了孔子主张礼制下移来教化百姓,故选B项;材料中孔子主张“道之以德,齐之以礼”,没有体现“礼法并用”,排除A项;春秋时期儒家思想还未确立正统地位,排除C项;材料仅是孔子对“礼”的认识,并未体现其主张恢复西周的礼乐制度,排除D项。5.C 百家争鸣的根源是生产力的发展,故A项错误;土地私有制出现的原因也是生产力的发展,故B项错误;春秋战国时期,士阶层的分化是社会变革的产物,同时又进一步推动社会变革,故C项正确;士阶层的分化不是井田制瓦解的产物,故D项错误。6.A 材料中“以德治国”“以道治国”“以爱治国”“以法治国”都体现了“治国”,这反映了百家争鸣中主要派别的共同主张是构建稳定的政治局面,故春秋战国的时代主题是重建政治秩序,A项正确;材料主要体现了春秋战国时期各派不同的治国主张,其共同强调的是重建政治秩序而不是变革政治制度,排除B项;材料中法家的主张没有体现民本思想,排除C项;官僚政治重要的特征是官员的任命和选拔不再依据血缘,材料体现的是百家争鸣中主要派别的治国主张,排除D项。7.答案 (1)铁制农具开始使用,牛耕得到推广,井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐渐建立;王室衰微,大国争霸,宗法分封制逐渐瓦解;私学兴起,学术下移;社会动荡,百家争鸣,各派纷纷提出整顿社会秩序的主张;阶级关系变动,新兴的士阶层崛起;民族交融,华夏认同观念产生;等。(2)措施:严刑峻法;什伍连坐;实行小家庭制。积极影响:促进了经济的发展;加强了对百姓的控制;树立了国家权威;促进了社会转型;对后世产生了重要影响;等。局限性:严刑峻法以及对民众的控制,导致社会阶级矛盾激化,为后来秦朝的灭亡埋下了伏笔。解析 (1)本题考查春秋战国时期社会的主要变化,即春秋战国时期的阶段特征,根据材料一并结合所学知识可从经济、政治、思想、文化、阶级关系、民族关系等角度进行思考作答。(2)第一小问,根据材料二“把法作为树立国家权力的最重要的手段来强调”“对犯罪集体负责的原则也得到了强调”“禁止父亲与成年之子或成年的弟兄在一户同居”等信息即可归纳。第二小问,从措施本身出发,从积极影响和局限性两个角度来分析对当时和对后世产生的影响。

相关试卷

这是一份全书综合测评-2022版历史人教版-中外历史纲要(上) 同步练习(Word含解析),共24页。

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第19课 辛亥革命课时作业,共12页。

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第14课 清朝前中期的鼎盛与危机同步达标检测题,共12页。试卷主要包含了21等内容,欢迎下载使用。